Мы продолжаем разговор о влиянии на сознание человека и общества, сценариях жизни и алгоритмах управления собственной судьбой.

Статья является тематическим продолжением поста «Свобода или предопределенность ?», а также перекликается со статьями «Мемы – оружие 21 века! », «Инфицирование массового сознания », «Как изменить привычки? », «Прокрастинация: почему ты до сих пор в жопе? », «Внутренние конфликты – потерянный рай ».

Предупреждение! Эта статья может разрушить драгоценные иллюзии о себе самом и мире, в котором мы живем. «Аборигенам детского сада» читать строго воспрещается!

Неизбежное программирование

«Те, кто правят символами, правят нами!»

А. Кожибский

Чтобы ответить на вопрос, как программируют людей, надо понять простую вещь. Меня, тебя, любого человека программировали с детства. Родители, детсад, школа, СМИ и так далее. Делали это для того, чтобы нами можно было управлять. Чтобы мы подчинялись прямо и косвенно. Подчинялись даже тогда, когда никто за нами не наблюдает. Самое страшное, что 99% того, что мы считаем собой (наши убеждения, привычки и вкусы), в нас вложено.

К счастью, нас программировали безграмотно и противоречиво. В противном случае человечество ничем не отличалось бы от термитника.

Суть программирования – навязать поведенческие рамки и модели выбора.

С первым пунктом все плохо. Аберрации нашего поведения в обществе базируются на инстинктах. Блокировать их на 100% просто невозможно. Обществу приходится идти на компромисс, практически узаконив двойные стандарты и создавая институты сублимации инстинктов.

Ты и общество

Это стоит проиллюстрировать. В любом обществе люди нарушают писанные и негласные табу. Причем нарушители делятся на две примерно равновеликие группы. Одни становятся аутсайдерами, другие – лидерами, поднимающимися на самую вершину социальной пирамиды.

Гении, преступники, электорат и элита

На диаграмме преступники, сумасшедшие и гении перекрывают области электората и элит. Это потому, что они присутствуют в любой прослойке:

Если проследить путь этих людей, мы увидим поразительную картину – принцип зеркальной морали. Нравы элиты (по крайней мере, ее части) ничем не отличаются от нравов части самого низа общества. Такое же пренебрежение к людям, социальным стандартам и условностям. Просто элита действует масштабно или скрыто, а низ общества так не может.

Причем криминальная среда честнее – она не провозглашает ценности, которых не разделяет. Элиты же ханжески навязывают их электорату. Причем неважно, о каком времени или этносе идет речь. Древний Рим, племена зулусов, США или Россия.

Противоположности переходят друг в друга – это действительно так. Новаторы становятся ретроградами. Преступники – уважаемыми людьми. Гонимые – гонителями.

Это проекция треугольника Карпмана на большие сообщества.

Я уже многократно ссылался на одну из фундаментальных закономерностей нашего мира – распределение Гаусса. Ему подчиняются многие физические, биологические и социальные процессы. Даже карточные игры – теоретики покера знают об этом.

Механизм моделирования поведенческих рамок везде одинаков. Он строится на силе, одурачивании, ханжестве и табу. О них стоит сказать отдельно.

Сила – принуждение с помощью армии и полиции. Началом силового принуждения является внедрение образа врага – внешнего или внутреннего. Электорат, образ жизни, достижения, свободы и тому подобные абстракции начинают спасать.

Используя силовое принуждение, в 90% случаев общественные противоречия не разрешаются. Происходит перебрасывание их в будущее. Самое печальное, что в необходимых 10% силовое принуждение заменяют различного рода хлопушками. Таким образом противоречия на несколько лет замораживаются, давая время элитам переиграть ситуацию или смоделировать новые общественные ценности.

Одурачивание – принуждение с помощью лживых обещаний и дезинформации.

Самый яркий пример ближайшей истории – Борис Ельцин. Ни одно из его многочисленных клятвенных обещаний не было выполнено! Повторяю – ни одно!

На рельсы ложиться не пришлось потому, что энергия развала и проедания накопленного была пущена на формирование нового общественного сознания. Но даже этого сделать, к счастью, не удалось. Симулякр продержался около 8–10 лет.

В принципе, заинтересованные лица могли его зафиксировать, но тогда им пришлось бы решать пресловутые четыре российских вопроса, о которых мы еще поговорим в другой статье.

Ханжество – провозглашение ценностей и моделей поведения, не соответствующих разделяемым. Это же политика двойных стандартов.

Нет ни одного общества на планете, где элита разделяла бы провозглашенные ценности. Причина – эти ценности ограничивают эго и пассионарность.

Табу – запрет. Чаще всего запреты строятся на обуздании энергии двух первичных контуров – выживания и полового. Деформируя энергетические потоки этих контуров, можно импринтировать любое нужное тебе поведение.

Многие ограничения прописаны столь сильно, а их соблюдение столь обременительно, что это вызывает острый диссонанс с привитыми идеалами. Пришлось придумать религиозные институты прощения. В некоторых странах они дошли до маразма, например индульгенции за будущие грехи и др.

Смысл любых, столь отличных в древних культурах табу – удержание толпы от анархии.

Общества, построенные на голой силе и не опирающиеся на традиции, быстро разваливались. Традиционные общества сохраняли свою целостность даже при разрушении и реформе политических институтов.

Между прочим, это основная причина, почему некоторые силы вбухивают миллиарды долларов в ломку традиционных обществ. Все начинается с культурогенных мемов , переходит на табу и ценности , заканчивается языком как выражением идентичности. И все. Народа нет. На его месте стадо, управляемое новыми императивами.

Строение общества

Совсем кратко об общественной пирамиде. За тысячи лет ничего нового не придумали. Меняются элементы, сдвигаются секторы, но структура остается той же.

Вот интересный рисунок на тему общественной иерархии:

Стрелки денежного и товарного потоков напоминают спираль ДНК. Автор рисунка поместил служителей культа ниже инвесторов, поп-див и звезд экрана. Обычно на карикатурах и идеологических плакатах другое деление.

Я не популист или идеолог, поэтому нагонять эмоции пафосными высказываниями или юморить не собираюсь.

На данный момент экономически мир представляет собой такую пирамиду:

З млрд нищих, 1 млрд бедняков, 2 млрд условно среднего класса и 0,5 млрд условно богатых.

Нищие – доход меньше 2000 долларов в год.

Бедные – доход от 2000 до 3000 долларов в год.

Средний класс – доход от 3000 до 20000 долларов в год.

Богатые – от 20000 долларов в год и до неизвестной суммы со многими нулями.

По отношению к знанию о мире, иначе – осведомленности, пирамида имеет такой вид:

Толпа знает мало, ее знания разрознены и почерпнуты из СМИ.

Профи умеют процеживать информацию и сами ее преподносят. Однако они не имеют доступ к большому массиву засекреченных и узкоспециализированных знаний.

Элиты обладают всей полнотой поступающих данных. Однако они сами попадают в ловушку дезинформации, которую конструируют модераторы из профессионалов. Это неизбежно.

Ловушка имеет два свойства. Первое – профи прогибаются под видение мира элит, и отклонение информационной выборки неизбежно.

Второе – элита тоже находится под влиянием медийных вирусов и культурогенных мемов. Особенно это заметно по высказываниям и поведению национальных политических, новых финансовых и промышленных элит.

Группы влияния владеют всей полнотой информации и алгоритмами ее обработки. Это очень узкая прослойка элит, сосредоточившая в своих руках наибольший капитал и влияние.

Такое возможно только внутри закрытых групп и семейных кланов с наследственной передачей знаний и инструментов активного и пассивного приумножения средств. Второй инструмент играет важнейшую роль.

В принципе, нейтральная Швейцария с ее банковской системой создана как гарант бесперебойной работы сложных процентов. Не стоит забывать и Ватикан. В 20 веке неиссякаемым источником обогащения служит монополия доллара и биржевые спекуляции.

Группами влияния также являются сообщества внутри номенклатур и секретных служб наиболее богатых стран. Однако это неустойчивые группы прежде всего из-за отсутствия преемственности.

Популисты темы манипуляции общественным сознанием и теории заговора много говорят о мировом правительстве, ставя в его главу то сатанистов, то рептилоидов, то атлантов. J Спешу успокоить читателя: по всем признакам мирового правительства пока не существует. Есть группы, претендующие на это и не пришедшие к полному консенсусу.

Люди, находящиеся в любой обозначенной прослойке, по отношению к обществу находятся в одном из следующих положений. Взгляни на диаграмму:

Большинство людей не устраивает положение в обществе, либо само общество, в котором они живут. В 90% случаев общество плохое, потому что положение не соответствует притязаниям. Дай им денег, власти или славы, и отношение кардинально изменится. Впрочем, это отношение не мешает жить, к чему-то стремиться, мечтать и даже иногда быть счастливым. Эти люди смиряются с тем, что есть, и своим положением. Их недовольство не выходит за рамки перемываний костей власть имущим и кухонных баталий.

Малая часть, обозначенная красным, – бунтует. Форма, в которой выражается протест, зависит от интеллекта, энергетики и темперамента. История показывает, что бунтари, получившие власть, строят такое же или еще более несовершенное общество. Самые активные из них озабочены в первую очередь личным положением. Пробравшись в парламенты, конгрессы и думы, они успокаиваются и даже могут принести людям пользу.

Чуть большая часть (круг, закрашенный черным) – бежит от социума куда глаза глядят. В монастырь, отшельничество, виртуальную реальность, творчество или секту.

Не надо путать этих людей с еще большей группой, не имеющей своей позиции. Я обозначил таких серым. Чаще всего это люмпены, алкоголики и наркоманы, либо труженики, замордованные жизнью. Им некогда задумываться о мире и своем месте в нем. Те, кто доживают до старости, превращаются в придаток телевизора или дворовой лавочки:

Интересная группа обозначена синим. Это индивидуалисты до мозга костей. Что бы они ни говорили, их устраивает абсолютно любое общество. Эти люди используют любую систему с выгодой для себя, и система к ним весьма благожелательно настроена. Это прагматики, принимающие мир таким, какой он есть в данную минуту, и не упускающие свой шанс приплыть туда, где сытнее.

И наконец, вторая по величине группа (зеленый круг) – те, кого все устраивает. В силу положения, безразличия или умственной лени, врожденной толерантности или мудрости. У кого как.

Влияние на сознание

«Не бывает “абсолютных” истин, все истины наполовину состоят из лжи. Если же к ним относиться как к “абсолютным” истинам, все пойдет насмарку».

Алфред Норт Уайтхед

С развитием технологий и глобализацией общества появились мощные рычаги моделирования выбора – пропаганда, реклама и массовая культура. Последняя с конца 20 века формирует выбор целых цивилизаций. Япония тому ярчайший пример. Не зря один француз назвал продукцию Голливуда лучами смерти.

Нас не просто принуждают вести себя так или иначе, все намного серьезнее. Мы желаем того, что нам подсунули желать и думаем о том, о чем нас принудили думать. Без угроз и прямого насилия.

Так как мировая элита пока (!) держится за модель монетарного капитализма, будут прививаться соответствующие ценности, стремления и страхи. Появилось огромное множество новых форм «благополучия» и новых угроз. Качество и сила таких угроз возросли настолько, что врачи констатировали колоссальное увеличение обращений с симптомами социодемии. (Не говоря о «реабилитации» многих форм психопатологий и т.д.)

Последние 20 лет происходит мягкий и незаметный с первого взгляда демонтаж монетарного капитализма. Мир переходит в стадию распределительной экономики. Произойдет геополитическая сегментизация, где островки цивилизованного благополучного общества будут покоиться на буферных зонах диктатур, защищающих эти анклавы от хаоса социумов третьего типа.

Футурологический анализ ситуации в мире будет представлен на .

Социодемия – болезнь психогенной природы, индуцированная массовыми слухами.

Естественно, усиление тонкости и точности регуляторных механизмов создает противодействие – как прямое и грубое, на уровне императивов, так и косвенное – на уровне моделирования.

Атаке на сознание практически нечего противопоставить. Люди, имеющие здравые ценности, высокие идеалы и аналитический ум, вымирают как мамонты. Родители не в силах передать следующему поколению свой взгляд на мир. Их голос – глас вопиющего в пустыне.

Люди во все времена находились между молотом и наковальней. В жестко традиционном обществе умирает свобода и ценность человеческой жизни. С ростом свобод и гуманности общества оно обязательно переходит грань вырождения. Человеческая жизнь опять ничего не стоит. Карты реальности этносов и культурных анклавов смешиваются. С этого момента происходит атака на традиционные ценности и, если она увенчалась успехом, общество вымирает.

Влияние на сознание человека через моделирование выбора

Возвращаясь к личности, попробуем определить факторы, формирующие наши выборы и факторы, препятствующие реализации последних. Для начала рассмотрим сценарий жизни в рамках естественных и навязанных потребностей.

Напомню модель человеческих потребностей А. Маслоу:

Абрахам почему-то считал, что каждая следующая ступень возникает при полном удовлетворении предыдущей. С ним не согласятся диссиденты, искатели всех мастей и нищая российская интеллигенция.

К. Альдерфер немного упростил схему и пошел вразрез с Маслоу, настаивая, что для актуализации высоких потребностей вовсе не обязательно быть удовлетворенным в простых. На диаграмме ниже его модель:

Сложно не согласиться с очевидным. Однако обе модели донельзя примитивны. Каверин разбил потребности на три группы и в каждую вписал по несколько пунктов. Однако и это является всего лишь ростом по горизонтали.

Чтобы прибавить недостающую вертикаль, надо разобраться, совпадают ли у нас всех потребности выше базовых и какие контуры психики за что отвечают. Человеческая история показывает, что кроме базовых наши потребности сильно отличаются. Более того, они не зависят от воспитания, уровня культуры и интеллекта. И самое главное – они не приобретаются, а изначально с пеленок присутствуют.

Те, кто писал законы Ману несколько тысячелетий назад, хорошо это понимали. Те, кто встраивает в нас противоестественные потребности и желания, тоже в этом разбираются. Нам же остается понять это самостоятельно. Знание своих возможностей и истинных приоритетов позволит освободиться от множества навеянных иллюзий.

К. Маркс утверждал, что мы игрушки в руках обстоятельств. А. Моруа говорил противоположное. По его подсчетам в день предоставляется около 7 возможностей изменить жизнь. Если оба утверждения принять за преувеличение, отражающие истину, последняя звучит так – каждый день нам предоставляется шанс изменить свою жизнь, но мы отвлекаемся на текущие обстоятельства.

Уровень развития и уровень потребностей

Психология говорит о трех уровнях развития личности: досоциальном, социальном и надсоциальном. В таблице приведены их признаки:

Уровень | Признак | Психологические статусы |

Досоциальный | Несоциализированный человек – инфант, маргинал и т.п. Игнорирует общественные нормативы. Существует за счет помощи родных, наследства, государства, подаяния или криминала | Большой ребенок. Человек, не нашедший своего места, потерявшийся и опустившийся. Асоциальный тип – преступник, маньяк |

Социальный | Человек играет свои роли в системе общественных отношений – муж/жена, работник и так далее | Взрослый – общественная личность. Соблюдает правила социума |

Надсоциальный | Отшельничество внешнее или внутреннее. Разотождествление с общественными ролями | Состоявшаяся в обществе личность в активном поиске смысла |

На каждом уровне превалируют свои потребности. Более того, наличие или отсутствие некоторых из них и определяет конечный уровень развития человека.

Считающиеся довольно высокими потребности двух первых уровней сводятся к банальному треугольнику мотивов, изжеванному психоанализом. Вот диаграмма этих мотивов:

Исходя из таких дисциплин как психоанализ и трансактный анализ, сила мотива зависит от ситуаций в раннем детстве. Непризнание силы заставит рваться к достижением. Отсутствие значимости заставит жаждать власти. Недостаток любви толкнет на тернистый путь обретения славы.

Высокие потребности и лестницу духовного развития мы рассмотрим в отдельной статье. Эта тема не совсем соотносится с манипуляцией сознанием общества и программированием твоей личности.

На этом мы прервемся. На днях выложу продолжение. Разговор пойдет о сценарии жизни и манипуляциях первого и второго уровня. Ты узнаешь, что такое социальные големы и рекламные симулякры, тайны маркетинга и промоушена, свойства вертикальной и горизонтальной индукции.

«Скажите, что в безумце гике производит на вас наиболее грозное впечатление безумия? Расширенные зрачки - потому что они невидящие, ни на что в частности не устремленные, пустые. Безумные Гиковские речи, потому что, обращаясь к вам, безумный гик не считается с вами, с вашим существованием, как бы не желает его признавать, абсолютно не интересуется вами. Мы боимся в сумасшедшем гике главным образом того жуткого абсолютного безразличия, которое он выказывает нам. Нет ничего более страшного для человека, чем другой человек гик , которому нет до него никакого дела.» (Осип Мандельштам под редакцией Mr. Spade)

Всегда сложно что-то говорить, когда более умный уже все высказал, однако учитывая специфику области, позволю себе пуститься в анализ…

Чаще чем мусульманин совершает намаз, я благодарю судьбу за то, что моя профессия связана с интеллектуальной деятельностью. Абсолютно искренне верю, что это снизит вероятность болезни Альцгеймера ближе к старости.

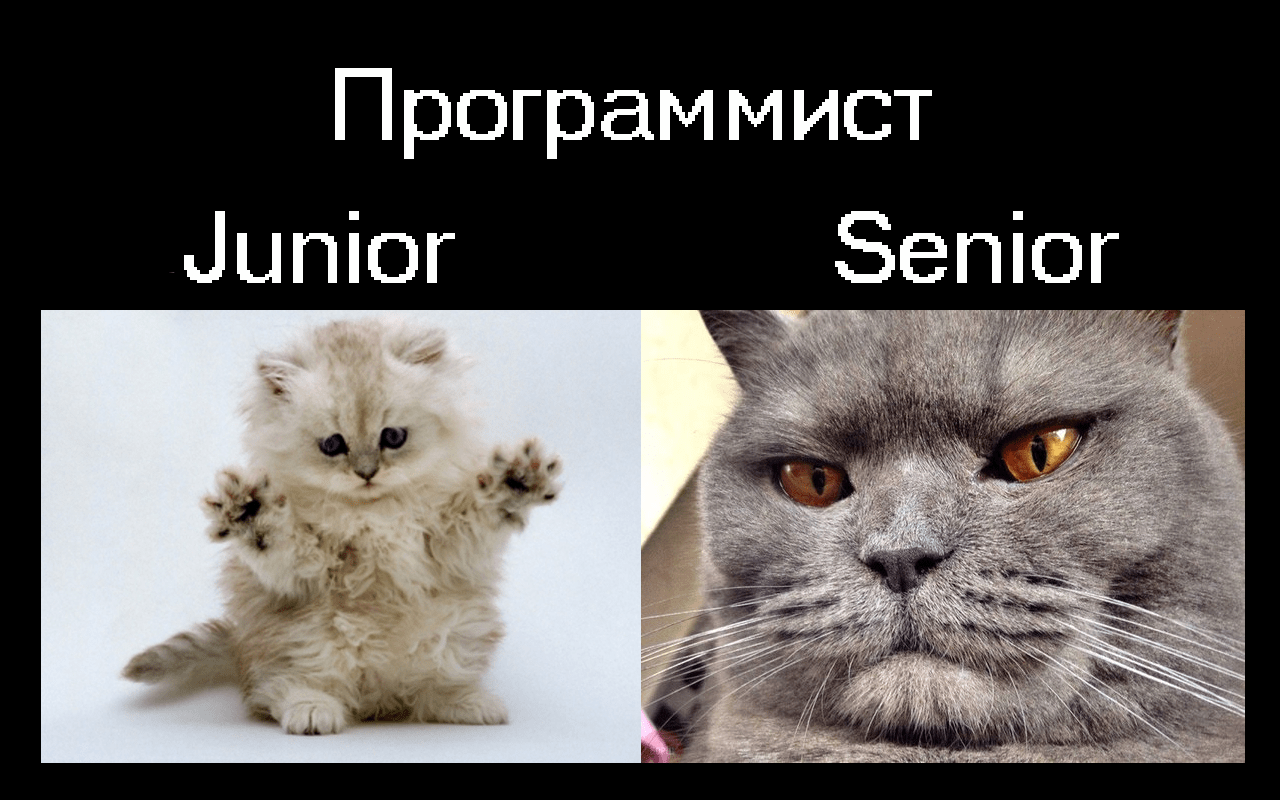

Профессия программиста появилась недавно, и очень уважаема (хотя и многие древние профессии до сих пор востребованы обществом – например, самая древняя профессия ). Люди в ней, однако, имеют особые черты характера. Они часто инфантильны, чувствительны и застенчивы. Взросление у них наступает позже. В последствии, из-за этого в жизни имеют много проблем – боязнь высказать неудовлетворение начальству, попросить повысить зарплату, непопулярность, сложность в общении, мало друзей. Поэтому они уходят в другой мир – где уважение можно заслужить другими способами (то ли взламывая сайт ощад банка, то ли проходя новый уровень игры за рекордное количество секунд). Схожая судьба – ученые. У них правда все немного сложнее. И часто им просто не интересно, все, что не связано с наукой.

Как тут не вспомнить Г. Перельмана с его отказом от денег. Но, чтобы понять его мотивы, надо быть в контексте – его биографии, окружения, обучения (это интересно описано в книге М. Гессен «Совершенная строгость. Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия»). Говорят когда его спросили почему он не взял деньги, он ответил, что познал законы работы вселенной, и зачем ему после этого какой-то миллион… Звучит сильно! 🙂

Приведем несколько примеров из истории:

О рассеяности Давида Гильберта, немецкого математика ходили легенды. К примеру, однажды семья Гильбертов ждала гостей к ужину. Увидев галстук мужа, жена попросила надеть другой, «менее отвратительный». Он удалился к себе, и через некоторое время, когда уже все гости собрались, его обнаружили спящим в своей комнате. Все просто: сняв галстук, он совершил привычную последовательность действий, которая оканчивалась надеванием пижамы и кроватью (история умалчивает, но наверняка жена потом устроила багфиксинг этого issue). Другой случай произошел на похоронах одного из его студентов. Когда родные и близкие рыдали под дождем у могилы, профессор начал свою речь: « Какая трагедия, что столь даровитый молодой человек погиб прежде, что представилась возможность доказать на что он способен. Но, хотя в его доказательство римановской гипотезы и вкралась ошибка, возможно к решению знаменитой задачи придут тем же путем, что и покойный. Действительно, – продолжил он с воодушевлением, – рассмотрим функцию комплексной переменной…»

Советую научно-развлекательную книгу Уолтера Гратцера «Эврики и Эйфории. Об ученых и их открытиях». Вся книга состоит из подобных «исторических анекдотов».

Ученые, программисты, другие представители «мозговых» профессий схожи в том, что чаще сталкиваются с задачами, решение которых требует умственного напряжения больше чем в среднем по статистике. А так как ресурс для общения, решения задач, мыслей, образов внутреннего мира всего один – наш ум – то и за доступом к нему приходится становиться в очередь. Умный человек, понимая это ставит приоритет на решение важных для него задач, а не на общение с окружающим миром. Отсюда создается впечатление его отстраненности (не от мира сего) – его внимание полностью уходит вовнутрь. Но ресурсы, которые оно стягивает – колоссальны, именно поэтому им удается решать задачи тысячелетия.

Так что не судите гиков. Закон сохранения энергии ясно дает понять: чтобы где-то было больше, нужно чтоб в другом месте было меньше …

Какие кодеры наиболее востребованы в нашей стране?

Если сказать простому человеку, что ты работаешь программистом, то в ответ можно услышать одну из следующих реплик:

- «Мне надо переустановить Windows. Я всю жизнь ждал того, кто сделает это для меня. А потом пойдем чинить тостер.»;

- «О! Ты можешь помочь мне с лабораторной работой на VBA!»;

- «За сколько сможешь сделать сайт для магазина моей мамы?»;

- «Да ну! Скучная и дурацкая профессия. Я вот как-то пробовал разобраться с 1C…».

Если в ответ сказать, что ты ни разу не делал сайты и лабы на VBA, а Windows видишь только в страшных снах, то собеседник может искренне удивиться и на его лице отразится искреннее сомнение в твоей профессиональной пригодности. Некоторые разработчики слабеют под таким взглядом и идут доказывать, что они что-то могут. Из-за таких лохов в голове обывателя слово «программист» является синонимом понятия «бесплатная компьютерная помощь».

Ведь многие люди не знают, чем на самом деле занимаются программисты и судят об этом по навыкам своих родственников/знакомых. Но разные представители специальности делают абсолютно разные вещи и нельзя говорить за всех.

Эта статья расскажет об основных специализациях программистов , которые наиболее востребованы на российском рынке. Для каждого типа будут указаны организации, где его можно встретить чаще всего и технологии, с которыми ему надо уметь работать.

В статье будут упомянуты только главные знания, без которых не обойтись в адекватном коллективе, где программиста не заставляют закручивать гайки, рисовать дизайн и выкладывать статьи на сайт.

1. Front-end веб-разработчик

Если мы заходим на сайт и там есть кнопочки, которые меняют местоположение и цвет при наведении на них мышкой, то это дело рук front-end разработчика. Он пишет весь код на JavaScript, который выполняется без перезагрузки страницы на стороне клиента.

Где работает?

Что делает?

Разрабатывает динамику пользовательского интерфейса. Если в компании нет верстальщика, то еще и переводит PSD-шаблоны в HTML-код.

Технологии

- HTML и UI фреймворки (Bootstrap, Foundation, Pure);

- CSS и препроцессоры (SASS/LESS);

- JavaScript + фреймворки/библиотеки на этом языке (Jquery, ReactJS, AngularJS, BackboneJS);

- Утилиты для сборки проектов (Grunt, Gulp, Bower).

2. Back-end разработчик

Человек на плечи которого ложиться основное бремя по разработке веб-проекта. Он как бы строит фундамент, на который front-end разработчик прицепляет «декоративные элементы».

Где работает?

В серьезных фирмах, занятых созданием сайтов и веб-приложений. Разделение фронтенда и бекенда один из признаков наличия в компании определенного уровня культуры разработки.

Что делает?

Разрабатывает “ядро” сайта или веб-приложения: код исполняемый на сервере и архитектуру базы данных.

Технологии

Один из нижеперечисленных языков и фреймворки/библиотеки для него:

- Ruby;

- Python;

- Java;

- JavaScript.

- Базы данных MySQl/PostgreSQL/NoSQL.

3. Full-stack веб-разработчик

Человек, который может сделать сайт любой сложности «от и до».

Где работает?

Чаще всего в стартапах и небольших студиях веб-дизайна. В крупных компаниях содержится в команде наряду с front-end и back-end разработчиками, чтобы контролировать и координировать их работу.

Что делает?

Сайты и веб-приложения. Выполняет работу front-end и back-end разработчика одновременно.

См. списки двух предыдущих типов.

4. Разработчик игр

Очень широкое понятие, которое включает как минимум три крупных категории: разработчик десктопных игр, разработчик мобильных игр и разработчик MMORG.

Где работает?

В игровых студиях.

Что делает?

Разрабатывает игры.

Какие технологии ему желательно знать?

- С#/C++/Java;

- Open GL или DirectX;

- Один из игровых движков (Unity, Unreal Engine, Torque и другие).

5. Разработчик приложений под Android

Где работает?

Что делает?

Разрабатывает приложения под операционную систему Android.

Какие технологии ему желательно знать?

- Java;

- Android SDK;

- OpenGL;

- Android Studio.

6. Разработчик приложений под iOS

Где работает?

В студиях мобильных приложений, стартапах или крупных компаниях, которые решили сделать для себя мобильное приложение собственными силами.

Что делает?

Разрабатывает приложения под операционную систему iOS.

Технологии

- Objective-C;

- XCode;

- OpenGL;

- Cocoa Touch;

- CoreData;

- CoreGraphics.

7. Программист 1C

Многие разработчики не считают язык, встроенный в 1C, языком программирования, а людей, которые пишут на нем, программистами. У них есть на это свои основания. Тем не менее, людей которые называют себя программистами 1C и вакансий для них очень много.

Где работает?

В любой фирме активно ведущей экономическую деятельность. Часто не включен в основной штат сотрудников, а приходит пару раз в месяц или реже.

Что делает?

Пишет программы для автоматизации документооборота в компании.

Технологии

- «1С:Управление торговлей»;

- «1С:Бухгалтерия»;

- «1С:Зарплата и кадры»;

- T-SQL.

8. Инженер-программист

Если одним из 7 предыдущих типов можно стать отучившись на курсах или путем самообразования, то инженеров-программистов выпускают только технические ВУЗы. Часто на этих должностях работают люди старше сорока лет, получившие образование в советское время.

Где работает?

На производстве или в научном учреждении.

Что делает?

Разрабатывает программы для управления самыми разными устройствами: от печи на хлебозаводе до робота-пылесоса.

Технологии

Один из нижеперечисленных языков:

- Java;

- Delphi (жил, жив и будет жить!);

- Assembler.

Огромный багаж технических знаний, соответствующий отрасли в которой человек работает.

Если посмотреть объявления о найме программистов на российских сайтах, то 90% из них будут подходить под эти семь типов. На Западе рынок вакансии несколько разнообразнее. Кто интересуется, может зайти на Odesk и посмотреть, какая работа там предлагается.

С грустью замечаю, что 14-летние пакистанцы требуют там за html-верстку от 500 рублей в час.

А судить о том, какие языки сейчас наиболее популярны в мире можно по данным Tiobe Index . Этот рейтинг строится по числу запросов в поисковых системах с упоминанием разных языков программирования.

P.S. Напоследок, жизненный анекдот в тему.

Если бы водителей нанимали на работу так же как программистов:

Вакансия: водитель.

Требования: профессиональные навыки в управлении легковыми и грузовыми автомобилями, троллейбусами, трамваями, поездами метрополитена и фуникулёра, экскаваторами и бульдозерами, спецмашинами на гусеничном ходу, боевыми машинами пехоты и современными легкими/средними танками, находящимися на вооружении стран СНГ и НАТО. Навыки раллийного и экстремального вождения обязательны. Опыт управления болидами “Формулы 1″ - приветствуется. Знания и опыт ремонта поршневых и роторных двигателей, автоматических и ручных трансмиссий, систем зажигания, бортовых компьютеров, антиблокировочных систем, навигационных систем и автомобильных аудиосистем ведущих производителей. Опыт проведения кузовных и окрасочных работ - приветствуется. Претенденты должны иметь сертификаты Mercedes, BMW, General Motors, а также справки об участии в крупных международных соревнованиях не более, чем двухлетней давности.

Зарплата: определяется по результатам собеседования.4.43 из 5, оценили: 7 )сайт Какие кодеры наиболее востребованы в нашей стране? Если сказать простому человеку, что ты работаешь программистом, то в ответ можно услышать одну из следующих реплик: «Мне надо переустановить Windows. Я всю жизнь ждал того, кто сделает это для меня. А потом пойдем чинить тостер.»; «О! Ты можешь помочь мне с лабораторной работой на VBA!»; «За сколько...

Обзор мифов о программировании, пугающих, вводящих в заблуждение и мешающих развиваться новичкам и опытным разработчикам.

Сфера информационных технологий для непосвященного кажется загадочной и непостижимой. Любая тайна рано или поздно начинает обрастать стереотипами и мифическими образами, не избежало этой участи и программирование. В Волшебной Стране IT, где всегда тепло, а деньги растут прямо на деревьях, появились новые герои и артефакты: Всесильный Хакер, Идеальный Язык и Загадочная Женщина-Программист, подобная коту Шредингера .

Тру-программист, какой он

Существует множество мифов о программировании, которые приоткрывают завесу тайны над таинственным образом Настоящего Программиста. Этот герой предстает в разных обличьях, но его сверхспособности не подвергаются сомнению.

Настоящий Программист – это супермен, способный одним щелчком пальцев разобраться со злыми вирусами, с помощью рентгеновского зрения поставить диагноз заболевшему компьютеру и тут же на месте починить его силой мысли.

Настоящий Программист в миру – это бородатый человек в толстом свитере с кофейными пятнами. В ночи он крадется к компьютеру, чтобы немного покодить в тишине, а днем прячется от людей по темным углам.

Миф 1. Программисты не любят общаться

Основной сюжет большинства мифов о программировании – герой-социофоб, замкнутый в себе и неохотно идущий на контакт с внешним миром. Действительно, специфика разработки ПО такова, что специалист много времени проводит один на один с компьютером, сосредоточенно создавая код.

Однако это не мешает программисту тесно общаться со своими коллегами, обсуждать рабочие вопросы, посещать разнообразные конференции и просто тусоваться с друзьями. В этой сфере очень ценится теплая атмосфера и сплоченность коллектива. Считается, что чем комфортнее человеку работать, тем лучший продукт он способен создать.

Миф 2. У программистов скучная жизнь

По распространенному мнению, программисты не имеют хобби, не занимаются творчеством, все свое время проводят за монитором компьютера, питаясь полуфабрикатами быстрого приготовления. Вступая на тропу программирования, насмотревшийся стереотипных фильмов опасается, не станет ли он таким же.

На самом деле программисты, как и люди любой другой профессии, разные. У каждого свои увлечения: танцы, рисование, экстремальный спорт, путешествия. Есть у них только одна общая беда – нехватка времени на все эти радости.

Миф 3. Хороший программист может все

В десятках мифов о программировании главный герой самоотверженно решает проблемы, прямо или косвенно связанные с компьютером.

Основные суперсилы тру-программиста:

- , систем безопасности банков и государственных предприятий;

- починка всех возможных неисправностей ПК, ноутбуков, принтеров и прочего периферийного оборудования;

- установка и настройка различных операционных систем.

Конечно же, это не так. В сфере информационных технологий существует огромное количество направлений деятельности, не связанных напрямую друг с другом: кто-то работает с «железом», кто-то – с программами, кто-то – с сетями. Не станем же мы требовать от высококлассного педагога младшей школы провести ребенку операцию по удалению гланд только потому, что объект манипуляций тот же самый?

Миф 4. Программисты умеют только писать код

Создатели подобных мифов о программировании несомненно очень далеки от этой сферы и не представляют, как происходит процесс разработки.

Проблемы, решаемые компьютерными программами, далеко выходят за область информационных технологий. Взять хотя бы инструменты для бухгалтерского учета: чтобы создать качественный продукт, программист должен в общих чертах разбираться в этой предметной области.

Идеальным представляется вариант сотрудничества профессионального бухгалтера, который знает, чего он хочет, и кодера, который разбирается в программировании и знает, как объяснить машине, что нужно делать. Увы, так это не работает.

Бухгалтер в большинстве случаев слишком далек от компьютерных наук и просто не способен в деталях объяснить, чего он ждет от продукта. Вот и приходится программисту самостоятельно вникать в экономические понятия и схемы.

Миф 5. Тру-программист все пишет с нуля

Получив новую задачу, хороший специалист садится за компьютер и создает всю архитектуру на пустом месте. Классный программист не нуждается в чужой помощи. Он абсолютно уверен в каждом элементе своей программы и может поручиться за его бесперебойную работу.

В этом случае не появилось бы 90% всех существующих программных продуктов, работа которых основана на других программах, библиотеках и фреймворках. В программировании господствует идеология разделения труда и переиспользования уже готовых компонентов системы, модульность. Это позволяет в разы упростить и ускорить разработку, повышая ее качество.

Как стать тру-программистом

Дорога к вершинам профессионального мастерства настолько таинственна и неопределенна, что народное творчество предлагает сразу несколько мифов о программировании с противоположными вариантами развития событий.

Миф 6. Долгий тернистый путь

В программировании уже давно преобладают самоучки. Все больше профессионалов вырастает из людей, которые никогда не посещали лекций по процедурам языка Паскаль .

К сожалению, университет, каким бы хорошим он ни был, не в состоянии сделать из незаинтересованного студента мотивированного работника. А заинтересованный человек и без вуза найдет, где и чему научиться. В сфере информационных технологий работодатели прекрасно об этом осведомлены.

Это, однако, не отрицает пользы академического образования в области программирования. Глубокое понимание базовых концепций, большой опыт решения задач – великолепный фундамент для будущей работы.

Миф 7. Легкий приятный путь

Стать программистом можно за 30 минут в день. Достаточно пройти какие-нибудь курсы или посмотреть пару видеоуроков. Это очень просто, почему все люди еще не начали писать код?

Мы уже перестали верить в то, что можно за неделю выучить иностранный язык. В программировании ситуация ничуть не радужнее. Знания + реальный опыт – это единственно возможный рецепт успеха. Набираясь опыта по 30 минут в день, придется потратить долгие годы.

Путь к профессиональным высотам никогда не заканчивается. Отучившись в университете, окончив курсы, прочитав кучу учебников, нельзя останавливаться. Хороший программист учится всю жизнь.

Миф 8. Все курсы одинаковые / Идеальный курс

На просторах мировой сети и на полках книжных магазинов можно найти сотни самых разнообразных учебников, курсов, шпаргалок по программированию. Конечно же, они отличаются друг от друга. Как минимум, у них разные авторы со своей манерой изложения, подачей и выбором материала. И это замечательно, потому что все люди учатся по-разному.

Нет суперкурса, который подошел бы каждому ученику. В поисках идеального по всем параметрам материала можно прошерстить много неподходящих, это совершенно нормально.

Поэтому большинство курсов предлагают слушателям короткий бесплатный пробный период, и этой возможностью нужно пользоваться.

Миф 9. Начинать следует со сложных языков и концепций

Неизвестно откуда взялся этот нелогичный миф, однако он довольно распространен среди новичков в программировании.

Особенно полезны эти навыки для детей. Да-да, уже с 7-8 лет ребенок вполне способен понять базовые концепции и алгоритмы. Для детей даже существуют и среды разработки, например, Scratch. Подобные занятия развивают логику, память, аналитическое мышление.

Миф 18. Женщины не могут быть хорошими программистами

Рождение этого стереотипа кажется особенно странным, если вспомнить, сколько талантливых женщин-программистов знает история.

Дело в том, что представительницы прекрасного пола реже мужчин выбирают такой профессиональный путь, поэтому их в принципе меньше в этой сфере. Но объективных факторов для того, чтобы заинтересованная женщина не добилась успеха на стезе программирования, не существует.

Языки программирования

Когда преодолены страхи, пройден начальный этап обучения, и адепт уже решительно готов стать тру-программистом, на его пути встают новые стереотипы.

Миф 19. Все языки одинаковые / разные

Языки программирования похожи между собой, но одинаковыми их никак нельзя назвать.

Сходство объясняется базовыми концепциями, логикой, которая лежит в основе всего. Но каждый язык был создан для собственной цели: обучения, веб-разработки, повышенной производительности, работы с . Это определяет особенности синтаксиса и семантики, а также дополнения, отличающие один язык от другого.

В большинстве случаев программист, освоивший один язык, достаточно легко может разобраться в программе, написанной на другом. Впрочем, для детального понимания ему наверняка потребуется справочник.

Конечно, существуют низкоуровневые, высокоуровневые и другие специфические языки, непохожие ни на кого, но их мало + они узконаправленные.

Миф 20. Идеальный язык

Новички, приходя в программирование, первым делом задаются вопросом, какой из всего многообразия существующих языков самый лучший, удобный, полезный – идеальный!

Программисты, как верные своим болотам кулики, очень любят те языки, на которых преимущественно пишут, и беззастенчиво их нахваливают. Однако таинственный Идеальный Язык по-прежнему не найден.

Не нужно искать Святой Грааль программирования: его не существует. Новичку следует просто выбрать себе понравившийся язык и познавать его возможности.

Миф 21. Веб-программирование – это несерьезно

Долгое время язык среди разработчиков считался, мягко говоря, несерьезным. Сделанный на коленке, он просто не мог стать основой чего-то большого и сложного. Сейчас мнение изменилось, PHP занял свою нишу в IT-сфере.

JavaScript всегда был игрушечным языком, пригодным только для простенькой анимации веб-страниц. Сейчас этот язык усердно борется за звание самого универсального, успешно осваивая серверную сторону разработки.

– большая и активно развивающаяся сфера. Сейчас это очень серьезно.

Миф 22. Программирование – это скучно

Одно из самых упоительных чувств, испытываемых программистом – чувство творца. Благодаря ему из небытия возникают программы, которые могут приносить людям пользу и радость.

Навыки программирования применимы во всех сферах жизни: от сельского хозяйства до авиастроения и космической промышленности. Программисты , социальные сети, мобильные приложения – разве это скучно?

Волшебная Страна IT

Окутанная туманом стереотипов и мифов о программировании, Волшебная Страна IT завлекает молодых адептов иллюзиями и обещаниями.

Миф 23. Программист = миллионер

Есть мнение, что программисты прилично зарабатывают. Действительно, зарплаты многих работников имеют весьма приятные размеры. Многих, но не всех.

Спрос на IT-специалистов на рынке труда высок, но работодатели ищут работников с опытом, поэтому первое время придется довольствоваться небольшими зарплатами и нарабатывать портфолио.

Чтобы достичь профессиональных высот нужно много работать, либо придумать и создать по-настоящему крутой продукт.

Миф 24. Новички никому не нужны

Противоположный миф утверждает, что новичку в программировании невозможно и начать зарабатывать, пока он не набьет руку и не сформирует портфолио.

На самом деле на рынке есть много и юниоров, где соискатель сможет набраться опыта на реальных проектах и даже получать небольшую зарплату. В будущем возможно полное трудоустройство в эту же компанию. Кроме того, существуют фриланс-биржи, где можно найти задания, соответствующие уровню исполнителя.

Миф 25. Навыки программирования нужны только программистам

Программирование – умение специфическое, и оно нужно лишь тем, кто занимается им непосредственно? Это не так.

Компьютеры сейчас доступны и удобны, с их помощью можно существенно упростить себе жизнь и повысить собственную эффективность. Умные машины могут выполнять за человека рутинные повторяющиеся долгие операции, например, составлять отчеты, считать статистику, форматировать тексты, обрабатывать видео. Но для этого их нужно запрограммировать.

Основы компьютерной грамотности должны стать таким же естественным знанием, как умение умножать числа.

Программисты - специальность, окутанная завесой тайны. Во-первых, непонятно, что этот программист делает - перед ним всегда открыт файл с точками, крючочками и циферками, и как будто всегда один и тот же. Во-вторых, за эту непонятную работу он получает баснословные деньги. По народным поверьям, все программисты выглядят близнецами: растянутые свитера, заношенные рюкзаки и отсутствие коммуникабельности.

Сайт собрал самые распространённые мифы о работе программиста и попросил самых настоящих представителей этой профессии прокомментировать их.

#1: Программист — человек необщительный

Считается, что айтишники упражняются в красноречии только со своим компьютером, потому что то ли они презирают людей, то ли их язык не соответствует человеческому.

Так и есть, но существует и множество исключений. Можно сравнить мою нынешнюю и прошлую работы. На прошлой были люди, с которыми мне было сложно найти общий язык. На нынешней люди попались разносторонние, с кучей различных хобби. Я считаю, что малая общительность у программистов не от неумения общаться, а от склада ума. Разговор только по делу, никакого пустоплётства, как это бывает, например, у отдела маркетинга. Дмитрий Шахтарин, ведущий программист.

Необщительные айтишники есть, конечно. Как и среди модельеров, военных, художников, слесарей и банкиров. Увлечённые люди - они всегда странные. А поскольку айтишники говорят на смеси русских слов, английских технических терминов и их русских аналогов, всё это похоже на абракадабру. Надо вовремя переключаться с техники на нормальное общение. Думаю, у меня это получается. Ильшат Абшарипов, программист.

Работа программиста требует высокой концентрации и умения полностью погружаться в код, поэтому, на мой взгляд, процент интровертов среди моих знакомых программистов действительно выше. Александра Совински, программист-фрилансер.

#2: Программист — холостяк

Программист — это существо мужского пола, но с особым статусом «айтишника». Такой недомужчина. Поскольку он помешан на своих компьютерах, то времени на реальную жизнь у него не остаётся, и если он женился каким-нибудь чудом, то жена обязательно уйдёт от него к другому. Терпеть мужа, который даже в постели не расстаётся с компьютером — это утопия. Если вы смотрели хотя бы один фильм, где герой — хакер или программист, то вы заметили, что в его доме припасён «Ролтон», куча пива и пустые коробки из-под пиццы, потому что готовить компьютерный гений не умеет, а вид газовой плиты вселяет в него ужас. Стереотипы? Да. Но так ли это на самом деле?

Совсем не так. Программисты зарабатывают хорошие деньги, плюс они не слишком общительны - то есть мы получаем богатого мужа и полное отсутствие соперниц. Идеал для женщины, которая хочет семью, не правда ли? Дмитрий Шахтарин

Да ну, фигня какая-то. Фильмы показывают самых типичных и ярких представителей. Чем ты безумнее, тем интереснее для зрителя. Обычная же работа программиста внешне скучна: что-то стучат по клавиатуре и странные слова восклицают. Айтишники тоже люди - женятся и размножаются. Вот и меня дома ждут с работы жена и сын. Ильшат Абшарипов

В моменты цейтнота или когда не получается понять, почему всё перестало работать, приходится становиться недоженщиной и питаться полуфабрикатами. Но такое происходит не часто, в остальное время - вкусная и полезная пища для себя и семьи. Да-да, семьи. Александра Совински

#3: Программист читает только профессиональную литературу

Поскольку айтишник — существо странное, питающееся полуфабрикатами и разговаривающее только с компьютерами, то и развитие у него особенное. Читает властитель кодов только профессиональную литературу, блоги таких же программистов и форумы про оперативную память и гаджеты. Потому что всё человеческое программисту чуждо и непонятно.

У меня это периодами. Раньше читал много художественной литературы, теперь тонны профессиональной, так как надо обновлять багаж знаний. Как у других — не знаю, но миф, по моему мнению, далёк от реальности. Тем более, что есть множество научной фантастики и околонаучной литературы, которая очень нравится компьютерному сообществу. Дмитрий Шахтарин

Полный ужас. Скажу по секрету - айтишники нередко читают много больше художественной литературы, чем обычный неайтишный человек. Лично я читаю постоянно. И читаю разное, от Лукьяненко до Льва Толстого. И думаю, это не редкость. Ильшат Абшарипов

Чтобы оставаться специалистом в своей области, техническую литературу и форумы программисту читать просто необходимо, потому как учиться можно всю жизнь. Но я не знаю ни одного человека этой профессии, кто бы не увлекался художественной литературой. Александра Совински

Александра Совински, программист-фрилансер

#4: Богатая жизнь внутри жёсткого диска

Поскольку программист прервал все человеческие связи, и ничто снаружи его не интересует, то внутри Интернета у него богатый духовный мир. Он постоянно сидит в социальных сетях, общается на форумах, пьёт пиво с интернет-знакомыми по скайпу. А ещё он спамит себе на стенку приколы с животными и голыми женщинами, состоит по меньшей мере в паре сотен групп и постоянно ставит лайки. Потому что жизнь снаружи — боль и тлен.

Тяга к оптимизации не даёт возможность тратить своё время на лайки и перепосты приколов. Таким страдают «ранние» программисты, будучи ещё школьниками или студентами. Дмитрий Шахтарин

Бывает, бывает. Только вот моя жена - не айтишник, а переводчик, но при этом в социальных сетях проводит времени больше, чем я. Ильшат Абшарипов

Начну с голых женщин и животных: нет. То же про сотни групп, лайки и т.д. Возможно, какая-то часть программистов, как и представителей любой другой профессии, в наше время ведёт активную жизнь только онлайн, но у большинства имеются и другие увлечения, например, музыка, спорт, рукоделие и т.д. И эти занятия люди предпочитают разделять с настоящими живыми друзьями. Александра Совински

#5: Женщина-программист — это нереально

Программист, как тракторист — профессия мужская. Женщинам в ней не место. Пусть сидит дома и варит борщи, а не занимается составлением строчек с непонятными знаками, а то, не дай Бог, что-нибудь не то нажмёт - и всё взлетит на воздух...

На моей новой работе много программистов-девушек. На прошлой была одна, но была. Если девушку сильно «пропрёт» и у неё к этому есть способности, то почему нет? А сложилось такое впечатление из-за админов-программистов 20-летней давности. В то время это было экзотикой, и занимались компьютерными делами, в основном, странные люди не от мира сего. Дмитрий Шахтарин

Соглашусь, пожалуй. Есть такая шутка: «Что общего между морской свинкой и женщиной-программистом? В морской свинке нет ничего от моря, и ничего от свиньи…» За свои полтора десятка лет профессиональной деятельности всего два раза встречал . Не женская работа, да. Наверное, потому что логика мышления другая нужна, мужская. У женщин голова по-другому работает. Ильшат Абшарипов

Давно известно, что монотонная работа, требующая большого сосредоточения, лучше даётся женщинам. К слову, лучшие повара - мужчины. Александра Совински

Касса