Традиционно считается, что социально-трудовой конфликт опасен для коллектива и предприятия. Да это так, но и позитивные функции конфликта огромны. Ведь конфликт – это столкновение противоречий, которое говорит о том, что в организации существуют проблемы необходимо решать, и как можно быстрее, чтобы обеспечить поступательное развитие самой организации.

Позитивными функциями социально-трудового конфликта являются:

1) информационная (только через конфликт становится открытой информация, которая была скрыта, но являлась функционально необходимой всем или многим);

2) социализации (в результате конфликта индивиды получают социальный опыт, знания, которые недоступны в обычных условиях, и способствуют скорейшему разрешению последующих конфликтных ситуаций);

3) нормализация морального состояния (в конфликте разрешаются накопленные негативные настроения, происходит очищение моральных ориентаций);

4) инновационная (конфликт вынуждает, стимулирует изменения, демонстрирует их неизбежность; через конфликт официально признается и решается какая-то проблема).

Признание позитивных функций социально-трудового конфликта не означает, что конфликт можно и нужно целенаправленно создавать. При наличии конфликта необходимо правильно относиться к нему с точки зрения возможных положительных исходов; необходимо не подавлять, а решать его с полезным эффектом; анализировать, учиться через конфликт; регулировать его на достижение полезных целей.

Социально-трудовой конфликт имеет и негативные последствия:

1) усиление враждебности, увеличение доли недоброжелательных высказываний и взаимных оценок, ухудшение социального самочувствия и самосознания людей в трудовой среде приводит к накалу страстей;

2) свертывание деловых контактов вопреки функциональной необходимости, предельная формализация общения, отказ от открытых, но часто необходимых коммуникаций;

3) падение мотивации к труду и фактических показателей трудовой деятельности вследствие негативного настроения, недоверия, отсутствия гарантий;

4) ухудшение взаимопонимания и ненормальные, установочные разногласия по пустякам во взаимодействиях, переговорах, контактах;

5) умышленное сопротивление желаниям, действиям и мнениям других, даже если в этом нет личностной необходимости и смысла; поведение «наоборот», то есть по принципу противоречия; демонстративное бездействие, невыполнение, несоблюдение взаимных обязательств, договоренности из принципа;

6) умышленное и целенаправленное деструктивное поведение, то есть установка на разрушение и подрыв определенных общих связей, организации, культуры и традиций;

7) разрушение положительной социальной идентификации, неудовлетворенность принадлежностью к данной трудовой группе, организации, дискредитация связей и отношений в принципиальном плане; установки на индивидуалистическое поведение;

8) фактические потери рабочего времени, отвлечение от работы или неиспользование благоприятной ситуации, возможности и шанса добиться чего-либо из-за борьбы и споров; субъективное переживание бессмысленных затрат сил и энергии на вражду и конфронтацию;

9) не разрешение, а «запутывание» каких-либо проблем.

Перечисленные негативные последствия социально-трудового конфликта можно рассматривать также как универсальные признаки конфликтной ситуации.

Работники в условиях социально-трудовых конфликтов ведут себя по-разному. Так, одни избегают вступать в конфликт любой ценой, другие относятся к ним адекватно, третьи склонны конфликтовать при малейших сложностях в отношениях. Поведение людей в условиях конфликта может быть показателем такого качества работника, как отношение к труду.

Функция (лат. function ) - исполнение, назначение, осуществление. Социальная функция - это роль, которую выполняет тот или иной элемент социальной системы (социальный институт, социальный процесс, социальные действия и др.) в обществе или социальной общности. Например, функция института семьи заключается в том, чтобы регулировать брачно-семейные отношения в обществе; функция прикладных социологических исследований - выявлять и разрешать конкретные социальные проблемы. По отношению к социальной системе можно говорить о функциональных и дисфункциональных конфликтах. Первые будут способствовать улучшению функционирования системы, ее развитию, а вторые, напротив, - ее дестабилизации, разрушению.

С точки зрения разрешения конкретных противоречий можно говорить о конструктивных и деструктивных функциях (дисфункциях) конфликта. Первые направлены на разрешение возникших противоречий, вторые - на их углубление.

Различают также позитивные (положительные) и негативные (отрицательные) функции конфликта. В большей степени они отражают субъективно-объективную оценку развития и последствий социального конфликта. Так, Октябрьская 1917 г. революция разделила не только российское общество, но и мировое сообщество на тех, кто оценивает это событие как позитивное, и на тех, кто дает ему негативную оценку.

Кроме того, существуют объективные и субъективные оценки конфликта с точки зрения его последствий для конкретных людей. Например, реконструкция предприятия, ставшая возможной в результате производственного (социально-трудового) конфликта, - объективно положительное явление, но с точки зрения определенной части работников, уволенных с предприятия в результате сокращения штатов, данный конфликт будет оценен как негативный.

Позитивное или негативное воздействие конфликта во многом обусловлено также той социальной системой, в которой возник и развивается. В свободно структурированных группах и открытых обществах, где конфликт считается нормой и существуют разнообразные механизмы его урегулирования, он, как правило, способствует большей жизнеспособности, динамизму и восприимчивости к прогрессу. В тоталитарном обществе единственным механизмом разрешения социального конфликта является его подавление силой. Такой конфликт становится дисфункциональным, ведущим к дезинтеграции общества, обострению старых и возникновению новых противоречий. Нерешенные противоречия накапливаются, а если проявляются в форме конфликта, то ведут к серьезным социальным потрясениям.

Необходимо также иметь в виду, что управляющие всех уровней (правящая элита) в любой сфере деятельности (экономической, политической, социальной) в большинстве случаев не заинтересованы в возникновении и развитии конфликта в управляемых ими структурах, так как он вскрывает и недостатки управления. Поэтому вместо того, чтобы конструктивно решать возникшие проблемы, они нередко стремятся любыми способами погасить конфликт в его зародыше, скрыть от общественности остроту и масштабы противоречий, исказить информацию о его подлинных причинах и последствиях. Например, попытка скрыть от общественности масштабы и возможные последствия чернобыльской катастрофы (1986 г.) привела к тому, что миллионы людей получили повышенную дозу радиационного облучения. В городе Благовещенске (Республика Башкортостан) весной 2005 г. сотни мирных жителей подверглись избиению со стороны работников правоохранительных органов. Руководители МВД постарались скрыть это преступление, а когда информация о нем стала достоянием общественности, власти делали все возможное, чтобы главные виновники трагедии избежали ответственности. В результате возникший конфликт не нашел своего конструктивного решения, а существовавшие длительное время противоречия между гражданским обществом и силовыми структурами еще больше обострились.

Правящие элиты объективно заинтересованы в сохранении и упрочении своего доминирующего положения в обществе или

организации. Поэтому любой конфликт, если он затрагивает их интересы, оценивается ими как негативный, и такую оценку они стремятся навязать другим.

Позитивная или негативная оценка конфликта во многом зависит и от способов его разрешения. Даже если для разрешения объективно назревшего конфликта применяются неадекватные средства и методы, то он из конструктивного может превратиться в деструктивный и будет оцениваться как негативный. Наглядным примером такой ситуации может служить первая чеченская война (1994-1996 гг.). Суть конфликта заключалась в том, что после распада СССР в 1991 г. резко обострились противоречия между Чеченской Республикой и федеральным центром. Эти противоречия имели как субъективные, так и объективные основания и требовали своего конструктивного разрешения. Однако правившая в тот период российская элита своими некомпетентными решениями и неумелыми действиями ввергла страну в длительную кровопролитную войну. Таким образом, потенциально конструктивный конфликт трансформировался в деструктивный.

Итак, можно назвать ряд основных критериев, в соответствии с которыми функции и последствия того или иного конфликта могут оцениваться как позитивные или как негативные.

Позитивный конфликт может быть:

- функциональным, способствующим развитию социальной системы (организации, общества);

- конструктивным, в результате которого решаются возникшие противоречия;

- субъективно-позитивным, когда он оценивается как положительный только той стороной, которая в результате конфликта получила определенную выгоду или достигла намеченной цели; когда положительная оценка конфликта одних людей не совпадает с мнением других по принципу амбивалентности (двойственности) в восприятии одних и тех же явлений;

- ценностно-позитивным, когда он оценивается не с точки зрения выгоды (невыгоды) или победы (поражения), а с точки зрения значимости самого конфликтного действия;

- эмоционально-позитивным, когда он помогает снять психическое напряжение (выйти из фрустрации) субъектам и участникам конфликта.

Аналогичным образом, только с приставкой «не», можно перечислить варианты оценки конфликта как негативного (например, дисфункциональный - не способствующий развитию социальной системы и т. д.).

Рассмотрим некоторые позитивные функции конфликта, в наибольшей степени характерные для открытых социальных структур.

- 1. Конфликт вскрывает и разрешает возникающие в отношениях между людьми противоречия и тем самым способствует общественному развитию. Своевременно выявленный и разрешенный конфликт может предотвратить более серьезные конфликты, ведущие к тяжелым последствиям.

- 2. В открытом обществе конфликт выполняет функции стабилизации и интеграции внутригрупповых и межгрупповых отношений, снижает социальное напряжение.

- 3. Конфликт многократно увеличивает интенсивность связей и отношений, стимулирует социальные процессы, придает обществу динамичность, поощряет творчество и инновации, способствует общественному прогрессу.

- 4. В состоянии конфликта люди более четко осознают как свои, так и противостоящие им интересы.

- 5. Конфликт способствует получению информации об окружающей социальной среде, о соотношении силового потенциала конкурирующих формирований.

- 6. Социальный конфликт способствует разработке и принятию назревших управленческих решений и осуществлению контроля за их исполнением, формирует у участников конфликта чувство сопричастности в решении общественных проблем, вырабатывает умения и навыки защиты своих интересов.

- 7. Внешний конфликт способствует внутригрупповой интеграции и идентификации, укрепляет единство группы, нации, общества, мобилизует внутренние ресурсы. Он также помогает находить друзей и союзников, выявляет врагов и недоброжелателей.

Внутренним конфликтам (в группе организаций, обществ) свойственны следующие функции:

- создание и поддержание баланса сил (в том числе и власти);

- осуществление социального контроля за соблюдением общепринятых норм, правил, ценностей;

- создание новых социальных норм и институтов и обновление существующих;

- адаптация и социализация индивидов и групп;

- группообразование, установление и поддержание нормативных и физических границ групп;

- установление и поддерживание относительно стабильной структуры внутригрупповых и межгрупповых отношений;

- установление неформальной иерархии в группе и обществе, в том числе выявление неформальных лидеров;

- устранение одних и появление других лидеров.

- 8. Конфликт выявляет позиции, интересы и цели участников и тем самым способствует сбалансированному решению возникающих проблем, устанавливает и поддерживает равновесие сил между оппонентами.

- 9. Конфликт выполняет роль «предохранительного клапана», своевременно выявляя возникающие противоречия и сохраняя социальную структуру в целом.

- 10. Множество разнонаправленных конфликтов нейтрализуют друг друга и таким образом предотвращают распад социальной системы.

Конфликт выполняет негативные функции и порождает негативные последствия, если:

- он ведет к беспорядку и нестабильности;

- общество не в состоянии обеспечить мир и порядок;

- борьба ведется насильственными методами;

- следствием конфликта являются большие материальные и моральные потери;

- возникает угроза жизни и здоровью людей.

К негативным можно отнести большинство эмоциональных конфликтов и, в частности, конфликты, возникающие вследствие социально-психологической несовместимости людей.

Негативными считаются также конфликты, затрудняющие принятие необходимых решений. Негативные последствия может иметь и затянувшийся позитивный конфликт.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое социальная напряженность, какова ее природа?

- 2. Назовите основные стадии развития конфликта.

- 3. На какие этапы можно разделить предконфликтную стадию?

- 4. Что такое инцидент и какова его роль в развитии конфликта?

- 5. Какова динамика конфликта на второй стадии?

- 6. Что такое «переоценка ценностей» в конфликте и когда она происходит?

- 7. В чем состоит особенность развития конфликта на третьей стадии?

- 8. Назовите основные способы разрешения конфликта.

- 9. Какова последовательность процедур в проведении переговоров?

- 10. Назовите основные функции социального конфликта.

- 11. Какими могут быть последствия социального конфликта?

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… ……………..3

1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СТРУКТУРА

ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ………..5

2. ПРИЧИНЫ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ………………………………….10

3. ПОСЛЕДСТВИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ…………………………...13

4. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВОГО КОНФЛИКТА………………………………15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………… …………….21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………...……..22

ВВЕДЕНИЕ

В связи со стремительным развитием

в нашей стране рыночной экономики появляется

множество организаций, фирм, различных

предприятий, в которых одним из важнейших

факторов, позволяющим качественно и эффективно

работать, являются трудовые отношения,

а, следовательно, связанные с ними и вытекающие

из них трудовые конфликты или споры. Каждый

гражданин когда-нибудь сталкивался с

конфликтными ситуациями. И задавался

вопросом о том, что делать и как защитить

себя от таких ситуаций? Каждый человек

должен быть юридически грамотным и способным

постоять за себя в трудовом конфликте.

Целью моего исследования является

рассмотрение трудовых конфликтов как

социальных явлений в обществе и исследование

их природы, то есть откуда они возникают

и как с ними нужно бороться, а также оценить

их воздействие, положительное или отрицательное,

на общество.

В данном реферате поставлены

такие задачи, как: определить сущность,

виды и структуру трудовых конфликтов;

определить причины возникновения трудовых

конфликтов, дать им характеристику; необходимо

указать на последствия трудовых конфликтов,

оценить их, проанализировать их воздействие

на общество и назвать основные пути разрешения

трудовых конфликтов.

Рассмотрением и изучением

трудовых конфликтов занимались многие

исследователи, экономисты, юристы, социологи

и другие. Среди них выделяются такие исследователи,

как: кандидат юридических наук Костян

И., исследователь современной экономической

социологии Дорин А.В., историк, исследователь

в экономической теории Маслоу А. и другие

специалисты.

Анализ конфликтов полезно

начинать с элементарного, простейшего

уровня, с истоков возникновения конфликтных

отношений. Традиционно он начинается

со структуры потребностей, набор которых

специфичен для каждой личности и социальной

группы. Все эти потребности А. Маслоу

подразделяет на 5 основных типов1: 1)физические

потребности; 2)потребности в безопасности;

3)социальные потребности; 4)потребности

в достижении престижа, знаний, уважения,

определенного уровня компетенции; 5) высшие

потребности в самовыражении, самоутверждении.

Все желания, стремления индивидов и социальных

групп можно отнести к какому-либо типу

этих потребностей. Сознательно или бессознательно

индивиды мечтают добиться своей цели

в соответствии с потребностями.

Надо добавить, что при рассмотрении

трудовых споров необходимо учитывать,

что пунктом 8 постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 17 марта

2004 года № 2 «О применении судами Российской

Федерации Трудового кодекса Российской

Федерации» установлено, что если между

сторонами заключен договор гражданско-правового

характера, однако в ходе судебного разбирательства

будет установлено, что этим договором

фактически регулируются трудовые отношения

между работником и работодателем, к таким

отношениям в силу части третьей статьи

11 ТК РФ применяется Трудовой кодекс Российской

Федерации.

1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СТРУКТУРА ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Исследование проблем конфликта

- одно из традиционных и основных направлений

социологической науки. В последнее время

оно получило название «конфликтология».

Конфликт в широком смысле слова означает

противоречие, переходящее в противоборство.

В зависимости от существующих противоречий

и ситуаций, в которых они протекают, конфликты

могут быть: социальные, ролевые, организационные,

позиционные, структурные, концептуальные,

межпоколенческие, семейные, конфликты

неуправляемых эмоций, идеологических

доктрин, трудовые и т.д.

В научной литературе выделяют

следующие этапы развития конфликта1:

-

первый этап - возникновение

объективной конфликтной ситуации, появление

социальной напряженности в трудовой

организации;

второй этап - осознание хотя бы одним из субъектов своих интересов в этой ситуации. Интересы могут быть ложными, искаженными реальными, объективными, но без их осознания дальнейшая борьба не имеет смысла;

третий этап - осознание препятствий, мешающих удовлетворению своих интересов в этом конфликте;

четвертый этап - осознание своих интересов и препятствий, обусловленных действиями другой стороны. Разумеется, этой стадии может и не быть, если интересы сторон совпадут;

пятый этап - конкретные действия, предпринятые одной из сторон для защиты своих интересов;

шестой этап - начало конфликта. Позиции обеих сторон четко определились, и начались практические действия друг против друга (рабочие объявили о забастовке, а дирекция фирмы, предприятия или другой трудовой организации объявила их уволенными).

1. Первый участник сознательно и активно действует в ущерб второму участнику. При этом под действиями понимается определенный вид поведения, а также передача информации (устное слово, печать, телевидение и т.д.).

2. Второй участник осознает, что данные действия направлены против его интересов.

3. В этой связи второй участник предпринимает ответные действия против первого участника.

Эти общие положения по теории конфликтов проявляются и реализуются в трудовой организации в виде трудового конфликта.

Трудовой конфликт - это противоречие между работниками в процессе трудовой деятельности, связанные с условиями, содержанием и организацией труда и принимающие характер противоборства. Трудовой конфликт в условиях рынка часто характеризуют как противоречия, возникающие между работниками и работодателями. Однако не всякие организационно-трудовые противоречия создают конфликтную ситуацию. Трудовой конфликт возникает в случае, если:

а) противоречия отражают взаимоисключающие позиции субъектов;

б) степень противоречий достаточно высока;

в) противоречия доступны для понимания, то есть индивиды и группы осознают эти противоречия или, напротив, они непонятны;

г) противоречия возникают мгновенно, неожиданно или довольно длительное время накапливаются перед тем, как перейти в социальный конфликт.

Согласно социологическим и социально-психологическим исследованиям, всех работников по приверженности к конфликтам можно подразделить на следующие группы:

-

устойчивые к конфликтам;

старающиеся уходить, не ввязываться в конфликты;

конфликтные.

В трудовой организации по значению конфликты делятся на конструктивные и деструктивные1. Конструктивный конфликт возникает, когда оппоненты не выходят за рамки этических норм, деловых отношений и разумных аргументов. Причинами являются обычно недостатки в организации деятельности и управления. Разрешение такого конфликта приводит к развитию нормальных отношений между людьми. Как правило, после разрешения такого рода конфликтов растет эффективность функционирования трудовой организации. Деструктивный конфликт - его возникновению способствуют субъективные факторы и причины. Он протекает в следующих случаях: а) одна из сторон жестко настаивает на своей позиции, не желая учитывать интересы другой стороны или всей трудовой организации в целом; б) один из оппонентов прибегает к нравственно осуждаемым методам борьбы, стремится психологически

подавить партнера. Последствия такого конфликта приводят к снижению личной удовлетворенности, группового сотрудничества и эффективности функционирования трудовой организации. Таким образом, в основе деструктивных конфликтов лежат, как правило, субъективные причины.

По направлению трудовые конфликты можно разделить на горизонтальные (задействованы лица примерно одинакового статуса и не подчинены друг другу), вертикальные (участвуют лица, находящиеся в подчинении один у другого) и смешанные (представлены и «вертикальные», и «горизонтальные» составляющие). Конфликты, имеющие вертикальную линию, наиболее опасны и нежелательны для руководителя, так как его действия рассматриваются всеми сотрудниками (не говоря уже об участниках конфликта) через призму этого конфликта. И даже в случае полной объективности руководителя в любом его шаге будут видеть происки по отношению к его оппонентам. Среди причин конфликтности отношений руководителя и подчиненного обычно выделяют объективные и субъективные.

Объективными причинами «вертикального» конфликта могут быть: соблюдение или несоблюдение отношений субординации между руководителями и подчиненными; разбалансированность рабочего места, когда оно не обеспечивается необходимыми средствами для выполнения своих функций; рассогласованностью связей между различными рабочими местами и т.д. Субъективными причинами часто выступают: слабая профессиональная подготовка руководителя, неспособность его социально и профессионально адаптироваться к своему рабочему месту и функциональным обязанностям и, как следствие, принятие часто неправильных решений, низкий уровень культуры общения, недобросовестное выполнение своих служебных обязанностей, завышенная собственная самооценка и т.д.

Основанием для типологии конфликтов может быть поведение конфликтующих сторон. Если конфликт открытый и причины его лежат на поверхности, то устранить эти причины и разрешить данный конфликт значительно легче, чем закрытый. Закрытый конфликт обычно определяется по косвенным причинам, проявляющимся в излишней напряженности во взаимоотношениях между членами трудового коллектива, изменении отношения к работе и т.д.

2. ПРИЧИНЫ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Причинами трудовых конфликтов

могут быть

1: проблемы распределительных

отношений, которые обычно оцениваются

как наиболее вероятностный фактор конфликтных

ситуаций на производстве; сложности функционального

взаимодействия работников в процессе

труда, когда конфликтующими сторонами

оказываются индивиды и группы, включенные

в единые функциональные отношения, связанные

дифференциацией и кооперацией трудовой

деятельности; ролевые противоречия, когда

конфликты возникают из-за выполнения

работниками той или иной роли; сугубо

деловые разногласия, основанные на разных

уровнях профессиональной подготовки

и профессионального мышления; сложности,

связанные с распределением вины за неудовлетворительную

работу трудовой организации; возникновение

конфликтных ситуаций как проявление

профессионально-деловых амбиций, элементов

неформального лидерства; ненормальные

условия и содержание труда; обычная несовместимость

работников, основанная на их чертах характера,

отношении к труду, целях, которые каждый

в отдельности преследует в процессе трудовой

деятельности, и т.д.

Известно, что в основе любого

конфликта лежит определенное противоречие,

устранить существующее противоречие

- значит устранить причину. Причинами

конфликтов могут также быть:

-

ненормальные условия и организация

труда, несвоевременно выданная заработная

плата. Ограниченность материальных, финансовых,

людских и других ресурсов, которые постоянно

приходится распределять и перераспределять.

Работникам часто кажется, что они что-то

недополучили, что их недооценили, а кому-то

незаслуженно создали лучшие условия,

дали больше;

несовпадение целей отдельных работников с общей целью и задачами трудовой организации;

разный уровень профессиональной, общеобразовательной подготовки и культуры общения работников, формирующий у них различные ценности. Именно наличие барьера общения, обусловленного различными ценностями и разным представлением о них, также может порождать конфликтную ситуацию;

слабая информированность работников о различных сторонах деятельности трудовой организации и ее подразделений, искаженная, неправильная информация или ее сокрытие;

несбалансированность рабочих мест с функциональными обязанностями, которые они должны выполнять;

слабый или, наоборот, очень жесткий контроль, который неудовлетворительно воспринимают члены трудовой организации, и т.д.

-

личностные взаимоотношения

между руководителем и подчиненным, связанные

с симпатией или антипатией друг к другу;

не всегда обоснованные, справедливые замечания руководителя подчиненному;

не всегда ответственное поведение руководителя, связанное с неумением налаживать общение с подчиненными, неумением управлять своими эмоциями. Данное поведение проявляется в тех случаях, когда руководитель не прислушивается и не считается с мнением своих подчиненных, то есть остается «глухим» к чужому мнению и проблемам, не сочувствует и не помогает их решать;

нарушение трудовой дисциплины работниками, что тормозит работу руководителя и отрицательно сказывается на деятельности группы, коллектива в целом;

руководитель чаще наказывает, чем поощряет;

традиционность мышления и инертность руководителя в различных трудовых ситуациях, отсутствие у него авторитета и т.д.

3. ПОСЛЕДСТВИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Все виды трудовых конфликтов, как правило, имеют определенные негативные последствия:

-

усиление враждебности, увеличение

доли недоброжелательных высказываний

и взаимных оценок, ухудшение социально-психологической

обстановки в трудовой среде;

ограничение деловых контактов вопреки функциональной необходимости, формализация общения, отказ от открытых коммуникаций;

снижение мотивации к труду и фактических показателей трудовой деятельности вследствие недоверия и отсутствия гарантий;

ухудшение взаимопонимания между работниками и разногласия во взаимодействиях, переговорах, контактах и т.д.;

умышленное сопротивление действиям и мнениям других, даже если в этом нет личностной необходимости и смысла; демонстративное бездействие, невыполнение, несоблюдение взаимных обязательств, договоренностей;

целенаправленное деструктивное поведение, ориентированное на

-

разрушение положительной социальной

идентификации, неудовлетворенность принадлежностью

к данной трудовой группе, организации,

дискредитация связей и отношений в группе;

ориентация на индивидуалистическое поведение;

фактические потери времени, отвлечение от работы или неиспользование возможности и шанса добиться чего-либо из-за борьбы и споров;

не разрешение, а усугубление каких-либо проблем.

К позитивным функциям трудового конфликта относятся следующие:

-

информационная (конфликт открывает

дополнительную информацию, о которой

ранее не было известно);

социализации (в результате конфликта индивиды приобретают социальный опыт, знания, которые недоступны в обычных условиях);

нормализации морального состояния (в конфликте разрешаются негативные настроения, происходит «очищение» моральных ориентаций);

инновационная (конфликт стимулирует изменения, через конфликт официально признается какая-то проблема).

4. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВОГО КОНФЛИКТА

Разрешение трудового конфликта

- это целенаправленная деятельность,

снимающая существующие противоречия.

Разрешение трудового конфликта может

быть организованным или произвольным,

стихийным. Не всегда возможно установить

четкие границы между разрешением конфликта

и самим конфликтом, поскольку он иногда

протекает как конструктивное преодоление

трудовых проблем.

Разрешение трудового конфликта

может быть описано с помощью таких категорий,

как: сложность, модель, тип, форма, способ

и дисфункция поведения. Разрешимость

такого конфликта зависит от степени его

сложности. На практике последняя довольно

трудно определяется и прогнозируется.

Часто незначительные проблемы оборачиваются

острой конфликтной ситуацией, а значимые

иногда так и не перерастают в открытый

и длительный конфликт. Можно сформулировать

несколько конкретных факторов, обусловливающих

сложность трудового конфликта.

1. Масштаб конфликта. Он определяется:

а) общим количеством участвующих в конфликте

или затронутых конфликтом индивидов;

б) количеством сторон и позиций в конфликте.

В процессе конфликта вопреки ожиданиям

могут появиться новые конфликтующие

стороны, позиции, что усложняет его разрешение.

Трудовой конфликт между группами может

быть так же прост, как и между отдельными

работниками. В междисциплинарном конфликте

сильнее проявляются личностные факторы,

что затрудняет его разрешение. В межгрупповом

конфликте участники могут осознавать

его масштабность, связанные с ним последствия,

риск, ответственность и поэтому стремиться

к его разрешению. В межиндивидуальном

преимуществом выступает то, что здесь

процесс обсуждения происходит проще;

он может осуществляться оперативно, в

рабочем порядке (если не требуется заключение

специалиста или мнение администратора

по какой-то проблеме). Но в этом случае

слабее «коллективный разум», меньше вероятность

компромисса.

2. Длительность конфликтной

ситуации. Разрешимость конфликта на ранней

стадии может быть более проста, чем на

поздней. Это объясняется следующим: «а)

конфликт еще не персонифицирован (не

получил характера личной вражды); б) еще

невелики разрушительные последствия

конфликта; в) не сформировалась сложная

и запутанная структура участников конфликта».

Все это показывает, что конфликт необходимо

разрешать как можно раньше. «Вместе с

тем поздняя стадия конфликта может иметь

и свои преимущества при его разрешении,

поскольку: а) причина конфликта стала

для всех понятна; б) все устали от конфликта

и хотят его урегулировать; в) мотив игры

сменяется мотивом риска»1.

3. Новизна или стандартность

конфликта. Если трудовой конфликт повторяется,

то он проходит в менее острой форме. Участники

относятся к проблеме конфликта как уже

знакомой, видят пути решения этой проблемы.

4. Объективные или субъективные

причины конфликта. Технология разрешения

конфликтов по объективным причинам более

сложна, поскольку здесь требуются организационно-трудовые

изменения. Осознавая объективный, надличностный

характер проблемы, участники относятся

к самому конфликту более спокойно, конструктивно.

Они ожидают от разрешения конфликта соответствующих

организационно-трудовых изменений.

5. Субъективные характеристики

конфликтующих сторон. Участники конфликта,

обладая опытом, культурой, определенным

уровнем образования, способны быстрее

найти решение проблемы, определить формы

и методы своего поведения в конфликте.

Острые конфликты возможны как на уровне

рабочих, так и среди специалистов, администраторов

и в производственных трудовых группах,

и в коллективах с интеллектуальным трудом.

Высокий уровень культуры часто, наоборот,

способствует возникновению конфликтов

(это объясняется более принципиальным

отношением людей к делу).

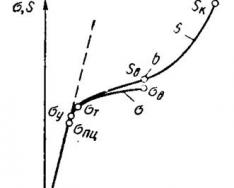

На рисунке 1 представлена модель

конфликта как социального процесса, которая,

по мнению американских ученых, позволяет

обеспечить эффективное управление конфликтом,

а также разработать своевременные меры

по его профилактике.

А. В. Дорин выделяет следующие

конкретные методы разрешения трудового

конфликта.

Рис. 1. Модель конфликта как социального процесса

1. Если конфликтующие стороны

не видят способа согласования имеющихся

противоречий, то они взаимно отказываются

от собственных притязаний в целях сохранения

социального мира в организации или между

организациями.

2. Одна из конфликтующих сторон

отказывается от своих притязаний, осознав

их как менее существенные, менее справедливые,

а свои возможности «выиграть» конфликт

- как более слабые.

3. Конфликтующие стороны находят

вариант компромисса, жертвуя частью своих

притязаний и создавая таким образом возможность

их согласования (притязания в полной

мере не могут быть согласованы).

4. Обе стороны могут реализовать

свои притязания; это возможно в случае,

если находятся «новые ресурсы», если

проблема конфликта «переводится» на

какую-то третью сторону, то есть решается

за счет последней1.

Существуют следующие типы

разрешения конфликта: автономный - конфликтующие

в процессе социально-трудовых отношений

стороны способны снять проблемы самостоятельно,

в границах собственных задач и функций;

общеорганизационный - трудовой конфликт

может быть разрешен только в результате

организационных изменений; самостоятельный

- конфликтующие стороны сами решают проблему,

опираясь на собственные возможности,

желания и способности; публичный - в разрешении

конфликта участвуют окружающие, они сочувствуют,

советуют, одобряют или осуждают; и административный

- урегулирование происходит только в

результате вмешательства и соответствующих

решений администрации.

Методов разрешения трудовых

конфликтов множество, среди них: а) внутриличностные

- умение правильно организовать свое

собственное поведение, высказывать свою

точку зрения и т.д.; б) структурные - воздействие

на организационные конфликты, связанные

с производственной деятельностью (организация

труда, распределение полномочий, система

стимулирования и т.д.); в) межличностные

методы - выбор формы, стиля своего дальнейшего

поведения, с тем чтобы конфликт в наименьшей

степени отразился на интересах и т.д.

Например, А.В. Дорин в учебном пособии

«Экономическая социология» предлагает

следующие формы и методы разрешения трудового

конфликта.

1. Реорганизация, изменение

организационно-трудового порядка, вызвавшего

конфликт, а не борьба и уговоры в отношении

конфликтующих сторон.

2. Информирование, то есть социально-психологическая

регуляция, направленная на перестройку

образа ситуации в сознании конфликтующих

сторон, достижение правильного взгляда

на конфликт, пропаганда выгоды мира в

данном конкретном случае.

3. Трансформация - перевод конфликта

из состояния бесполезной вражды в состояние

переговоров, иначе говоря, в другую плоскость.

4. Отвлечение - перенос внимания

конфликтующих сторон на другие проблемы

или позитивные стороны их отношений;

ориентация внимания конфликтующих сторон

на что-либо общее, что способствует сплочению.

5. Дистанцирование - исключение

конфликтующих сторон из общих организационно-трудовых

отношений путем, например, перевода на

другие рабочие места, в другие подразделения,

кадровых замен.

6. Игнорирование - умышленное

невнимание к конфликту с тем, чтобы он

разрешился сам по себе или чтобы акцентирование

внимания на конфликте не способствовало

его обострению.

7. Подавление - ситуация, при

которой причины конфликта не снимаются,

но всякое конфликтное поведение запрещается

под угрозой административных санкций

для одной или более сторон.

8. Конформное предпочтение

- решение в пользу большинства, удовлетворение

интересов более сильной в социальном

отношении стороны.

Разрешимость и разрешение

трудового конфликта во многом определяются

особенностями поведения индивидов и

групп в соответствующих условиях. Укажем

на некоторые негативные поведенческие

явления в конфликте:

-

драматизация конфликта - преувеличение

конфликтующими сторонами значимости

своих притязаний, последствий их нереализации;

установка на конфликт как самоцель - превращение конфликта в игру, возведение своей позиции в принцип, отношение к компромиссу как к потере достоинства;

эксплуатация конфликта - заинтересованность в нем как условии достижения каких-то целей; свойственная многим субъектам «угроза вражды» как способ самоутверждения, занятия какой-то позиции;

персонализация конфликта - придание объективной проблеме личностного характера и значения.

1) конфликты между работниками;

2) конфликты между работниками и трудовыми группами;

3) конфликты между персоналом и администрацией;

4) конфликты между организацией в целом и внешней социально-экономической средой.

Если обратиться за помощью к ТК РФ, то статья 401 ТК РФ определяет этапы рассмотрения коллективного трудового спора, именуемые примирительными процедурами. В комментарии к ТК написано, что порядок разрешения коллективного трудового спора предусматривает 3 этапа (стадии) его разрешения: примирительной комиссией, с участием посредника, в трудовом арбитраже. Обязательной признается только стадия рассмотрения существа разногласий примирительной комиссией. Коллективный трудовой спор переходит в следующую стадию - на рассмотрение его с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже, если соглашения на стадии примирительной комиссии не достигнуто.

Возможность спорящих сторон обратиться в службу по урегулированию коллективных трудовых споров для уведомительной регистрации спора является правом, но не обязанностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

трудовой конфликт

В данном реферате были рассмотрены

и изучены причины возникновения трудовых

конфликтов, их структура, виды, оценка,

даны варианты разрешения и управления

конфликтами.

После изучения рассмотренной

мною темы становится понятно несовершенство

правового законодательства, которое

не в силах контролировать отношение между

работодателем и работником, а также между

работниками в конкретной области трудовых

отношений. Так же в стране существует

целый ряд проблем производственного,

управленческого и социально-экономического

характера, способствующих возникновению

различных конфликтных ситуаций, и эти

проблемы со временем в процессе накопления

опыта в данной сфере надо искоренять.

Для сведения споров до минимума

необходимо совершенствование текущего

трудового законодательства и разрешения

ряда социально - экономических проблем,

связанных, в первую очередь, с увеличением

оплаты труда, потому что трудовые конфликты

возникают в основном из-за денежных вопросов.

Так же необходимо, по-моему,

повышать правовой уровень знания работника,

чтобы как можно реже вступать в конфликты

и как выходить из них согласно букве закона,

не нарушая при этом ни своих, ни чужих

интересов. Нужно еще знать то, что конфликты

иногда носят положительный характер,

всплывает истина, повышается производство,

работники и работодатель находят у себя

какие-либо положительные или отрицательные

черты, качества и анализируют их.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

-

Веренко, И.С. Конфликтология/

Учеб. пособие под ред. И.С. Веренко - М.:

Swiss, 2002. - 290 с.

Вудкок, М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. / М. Вудкок - М.: Дело, 2004. - 386 с.

Дмитриев, А.В. Социальный конфликт: общее и особенное./ А.В. Дмитриев - М.: Гардарики, 2001. - 526 с.

Заренок, Н.Н. Культура управления/ Учебн. пособие под ред. Н.Н. Заренок - Минск: Высшая школа, 2003. - 356 с.

Карнеги, Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично/ под ред. И.В. Михеева - М.: Прогресс, 2005. - 547 с.

Краткий курс МВА «Практическое руководство по развитию ключевых навыков управления» / Барри Пирсон, Нил Томас; Пер с англ. - 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 338 с.

Мэскон, М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2005. - 429 с.

Шаленко, В.Н. Конфликты в трудовых коллективах/ В.Н. Шаленко - М.: изд-во МГУ, 2004. - 239 с.

Ромашов О.В. Социология труда и экономическая социология. Учебник. - Москва: «Гардарики», 2007г. - 447 стр.

Фролов С.С. Социология. Уч. для вузов. - Москва: «Гардарики», 2007г. - 344 стр.

Костян И.. Рассмотрение коллективных трудовых споров // Человек и труд. - 2006г. - №1. - стр.78-81.

Экономическая социология /под ред. Дорина А.В. - Москва: «Норма», 2006г. - 467стр.

Социология: учебник/отв. ред. П.Д. Павленок. - М., 2002г. - 593стр.

Консультант Плюс - Трудовой Кодекс РФ.

Борман, Д., Воротина Л.И., Федерманн Р. Менеджмент. Предпринимательская деятельность в рыночной экономике/ пер. с нем. И.В. Коваленко - Гамбург: 2004. - 564 с.

Декларация по УСН