ПЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

E-mail: *****@***ru

Инженер, ОО ТРИЗ-Чебоксары, РОССИЯ

Чувашский государственный университет, РОССИЯ

Тел. 89063842457, e-mail: *****@***ru

Аннотация. В статье рассмотрены 5 видов противоречий использования личного автотранспорта, связанных с: личным и общественным удобством, аварийностью на дорогах, большой зависимостью от погоды и состояния покрытия, невысоким временем использования (личный транспорт больше стоит, чем движется), выхлопом не только углекислого газа, но и окисла . Рассмотрены подходы к разрешениям этих противоречий с позиций алгоритма решения изобретательских задач АРИЗ, в частности системы приёмов разрешения технических и физических противоречий. Предложены вероятные решения проблем, вызванных указанными противоречиями.

Ключевые слова: технические противоречия, автомобили, приёмы разрешения противоречий, АРИЗ –элементы методик теории решения изобретательских задач ТРИЗ, безопасность личного автомобиля.

THE TECHNICAL CONTRUDICTIONS AND THE AUTOMOBILE

A. R. Andreev, ChuvSU, Cheboksary, RUSSIA

phone: 8917650 3527, e-mail: *****@***ru

E. D. Andreev, Engineer, TRIZ-Cheboksary, RUSSIA

V. A. Mikhailov, ChuvSU, Cheboksary, RUSSIA

Phone: 8906 384 2457, e-mail: *****@***ru

Abstract. In article 5 types of contradictions of use of personal motor transport are considered: personal convenience, comfort inside and accident rate on highways, big dependence on weather and condition of highways, an individual transport costs more, than moves, secretion of nitrogen oxide. Approaches to permissions of these contradictions from positions of algorithm of the solution of inventive problems of ARIZ, in particular system of receptions of permission of technical and physical contradictions are considered. The probable solution of these of problems.

Keywords: technical contradictions, automobiles, methods of resolution of conflicts, ARIZ – elements of techniques of the theory of the solution of inventive problems (TRIZ), safety of the privately owned vehicle.

1. СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТА

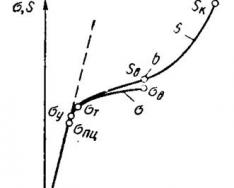

Уровни комфорта и безопасности водителя и пассажиров непрерывно улучшают, скорости перевозки возможны 200 км/час, но даже на хорошем автобане, открытом атмосферным осадкам (снегу, льду, воде, туману), поездка становится опасной и уже уносит большое число человеческих жизней. Резкое возрастание сопротивления воздушной среды, возможности путепроводного полотна, экологические проблемы – ограничивают быстроту движения автомобилей. Из параметров транспорта много внимания уделяется его энергопотреблению. Существующие параметры транспорта и путей достигли предельных величин. С точки зрения ТРИЗ , они вышли на участок насыщения известной S-образной кривой изменения параметров во времени, когда : «вес, объём и площадь (машины) и объекта (с которым она взаимодействует) … должны почти совпадать». И энергопотребление на единицу параметра достигает минимально-возможного значения. Какое-то время у системы есть, чтобы оставаться на достигнутом уровне параметров. Потом в соответствии со стремлением всех систем к идеальности они должны исчезнуть: идеален тот «…технический объект…, которого нет, а функция его выполняется»:

– во-первых, выявляют противоречия имеющегося средства, через разрешение которых и происходит развитие;

– во-вторых, новая система должна сначала появиться в проекте, затем в макете, пройти испытания, потом претвориться в массовых сериях;

– в-третьих, нужно время, чтобы общество оценило новую систему, её достоинства и, затем, ощутило потребность в ней;

– в-четвёртых, нелегко запустить систему в производство и «внедрить» изделие в жизнь потому что нужно изменять также смежные отрасли промышленности.

Технические противоречия (ТП), подлежащие устранению (разрешению):

ТП-1: система для перемещения на поверхности земли подвержена воздействию атмосферных осадков, но она не должна быть подвержена им для безопасности перевозок.

ТП-2: система для перемещения должна быть личной (т. е. под рукой в любое время), но она должна быть общественной, чтобы не простаивать и не занимать дорогую городскую площадь, ожидая хозяина, и не затруднять его обслуживанием (быть как такси, но доступнее). Возрастает в городах число автомобилей и для них всё труднее находить места для парковки.

ТП-3: система для перемещения на земле подразумевает возможность столкновений, но она должна исключать возможность столкновения в принципе, чтобы гарантировать жизни людей.

Кроме разрешения этих трёх ТП и сохранения высоких значений скорости перемещения и соотношения «m груза/m системы» при минимальном потреблении энергии (высоком КПД) – предполагаемая система должна разрешить ещё и такие противоречия.

ТП-4: объект научно-технического прогресса при своём развитии не может не влиять на природную среду вредно, но он должен развиваться, сохраняя её.

ТП-5: для увеличения КПД двигателя ДВС возрастает степень сжатия топливной смеси в цилиндрах, при этом возрастает температура горения с 900°С до более 1200°С, но при таких температурах уже окисляется азот воздуха до окисла азота NO, присутствие NO в выхлопе недопустимо.

Последние два противоречия имеют следствием нарушения глобального закон о чистоте энергопотребления и требования ко всем искусственным объектам: использовать для реализации своей функции такие источники энергии, которые не загрязняют и не перегревают окружающую среду. Нашей эпохе не соответствуют даже электромобили – только до первого снегопада и гололёда, потому что «газовать» на заносах означает быстрый разряд аккумулятора. Надо согласиться с : «На смену автомобилю придет не электромобиль, а система, которая будет включать автомобиль (или эквивалентное ему действие) в качестве одной из подсистем». Электроэнергии тоже не является экологически чистой, так как и ТЭЦ, и ГЭС загрязняют природу. К закону о чистоте источников энергии добавляется ещё и требование: при реализации функции объекта запрещаются какие-либо формы противостояния природе. Это будет акт признания человеком превосходства природы. Руководствуясь им, в дальнейшем можно избежать многих недоразумений при развитии в сторону приближения к идеальности. Неужели и в будущем мы будем закапывать огромные средства в дорожное полотно, которое всё равно в нашем климате разрушается, требуя снова и снова больших затрат на ремонт? Без развития техники природная среда осталась бы невредимой. Но «… потенциально природа обречена; она неизбежно будет вытеснена стремительно растущей техникой …» . Если техника вдруг перестанет быть «стремительно растущей», как она это делает в настоящее время – то у природы появляется шанс на сохранение, а у ТП-4 – вариант разрешения. Не технический прогресс губит естественный мир, а производство сверх целесообразности.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ К РАЗРЕШЕНИЮ ТП-1 -4

Шаг 1. Целями решения в развитии личного транспорта являются гарантирование безопасности движения с высокой скоростью при практически любой погоде и с минимальным воздействием на окружающую среду. (Зачем это нужно? Сейчас имеет место высокая аварийность личных автомобилей из-за высокой вероятности их столкновений, большое влияние на аварийность оказывает состояние поверхности дороги и погоды, другие причины, независимые от данного водителя. Что этому содействует? Плотный поток транспорта и высокая скорость движения.)

Шаг 2. ИКР - Идеальный конечный результат: САМО СОБОЙ достигается полное исключение столкновений автомобилей и в лоб, и сзади и влияние изменений погоды на движение автомобилей при постоянном движении транспорта за исключением остановок на посадку и высадку пассажиров с практически круглосуточной его доступностью.

Шаг 3. Выбор направлений поиска:

3.1 – что нужно улучшить: безопасность движения автотранспорта в любую погоду;

3.2 – что нужно устранить: столкновения автомобилей и в лоб, и сзади;

3.3 – какой элемент должен быть, чтобы обеспечить пользу, и не должен быть, чтобы устранить вред: личный автомобиль обеспечивает удобство и скорость передвижения, но он больше стоит, чем двигается, занимает много места на улицах города и при движении часто попадает в дорожно-транспортные происшествия;

3.4 – какое действие должно выполняться, чтобы была польза, и не должно выполняться, чтобы не возникал вред: движение автомобиля по дорогам обеспечивает быстрое передвижение, но оно при плохой погоде приводит к столкновениям автомобилей;

3.5–какое условие должно иметь одно значение, чтобы обеспечить пользу, но должно иметь другое значение, чтобы не возникал вред: для быстроты передвижения скорость автомобиля должна быть высокой, для улучшения безопасности движения скорость его должна быть малой (в пределе автомобиль должен всегда стоять).

Выбираем поиск путей как «устранить столкновения автомобилей при движении по автодороге в плохую погоду с большой скоростью и в лоб, и сзади».

Шаг 4. Поиск идей с помощью 30 абстрактных изобретательских приёмов :

4.1 – рассмотрим раздел «Ресурсы»: энергия, вещества, информация, производное (от энергии, вещества или информации), концентрация чего-либо: пока большая энергия столкновения поглощается повреждением корпуса автомобиля (это уменьшает вред для пассажиров – имеется много патентов в этом направлении как и по другим защитным средствам для пассажиров – это направление поглощения вредной энергии); изменяют конструкции вещества-корпуса для решения этой задачи – имеется много патентов; используют информацию по «сопротивлению материалов», на широких шоссе применяют разделение полос встречного движения, чтобы исключить столкновения «в лоб», такое же разделение потоков иногда имеет место в тоннелях;

4.2 – раздел «Время» как ресурс разрешения противоречий: заранее, после, в паузах, ускорить или замедлить, добавим в «одно и то же время»: заранее разрабатывают корпус и бампер, улучшающие энерго-поглощение при столкновениях; после разрезают корпус с слабых местах для извлечения пассажиров; паузы – остановки движения используют для отдыха водителя; ускорить – редко удаётся избежать столкновений путём ускорения движения; замедлить – при ухудшении погоды рекомендуют замедлить движение; в одно и то же время – требуется по задаче и быстрое, и безопасное движение в любых условиях;

4.3 – раздел «Пространство» как ресурс разрешения противоречий: другое измерение – на некоторых мостах встречное движение производят на разных уровнях-этажах; асимметрия – бывает, что в разных направлениях движения ширина полос разная; матрёшка – например, труба в трубе (такие примеры возможны втрубопроводном транспорте?); вынесение – разделение движения на особо опасных участках дорог; локализация – местное ограничение скорости движения, видео контроль движения;

4.4 – раздел «Структура»: исключение – здесь важно в принципе исключить возможности любых столкновений: это возможно при движении в трубе, тогда разные направления обеспечиваются в разных трубах – исключаются лобовые столкновения; если же движение средства-капсулы обеспечивается давлением воздуха, то для двух соседних капсул исключено и столкновение сзади, так как при более быстром движении задней капсулы между двумя капсулами повысится давление воздухаи задняя капсула плавно САМА затормозится (вплоть до остановки на достаточном расстоянии от передней капсулы); дробление – переход источника энергии от ДВС к давлению воздуха означает «раздробление» источника энергии до молекул; объединение – труба-дорога и капсула объединяются в одну систему, обеспечивающую безопасное передвижение капсул с пассажирами в почти любую погоду с достаточно большими и почти постоянными скоростями без любых столкновений капсул с пассажирами; в такой объединенной системе изменяются источник энергии, вводится и объединенная система управления движением АСУТП пневмотранспорта, т. к. внутри капсулы смогут быть только две кнопки: станция назначения и старт – всё движение может управляться только централизовано и автоматизировано – под контролем оператора движения на АСУТП; посредник – источником и регулятором движения будет давление воздуха, подаваемого в трубу системой компрессоров (например, расположенных вдоль трубы через 5-10 км); копия – вместо пульта управления в капсулах будут мониторы, отображающие место и параметры её движения; как видно, по приёмам-подсказкам раздела «Структура» намечены контуры идеи пассажирской , которая пока практически не применяется в этих целях (известны локальные пневмо-системы перемещения грузов); по приёмам «вынесения» и «локализации» из раздела «4.4 - Пространство» в предлагаемой пассажирской пневмо-транспортной системе (ППТС) источник энергии, требуемой системе, вынесен из движущейся капсулы в Надсистему ППТС, туда же вынесены и устройства управления движением капсулы;

4.5 – раздел «Условия и Параметры» включает приёмы разрешения противоречий: частично –капсула представляет собой только облегчённый корпус автомобиля; избыточно – взамен усложнена автодорога;согласовано – все подсистемы ППТС должны работать согласовано; динамично и управляемо – АСУТП динамично отслеживает и задаёт режимы всех подсистем ППТС; – все предполагаемые неполадки работы системы и каждой капсулы в пути, по возможности предусмотрены в программах АСУ и контролируются оператором на центральной станции управления ППТС; изоляция – трубы практически полностью изолируют движущиеся капсулы от подавляющего большинства неблагоприятных погодных явлений; противодействие – чтобы у пассажиров не возникала клаустрофобия, капсулы и верхняя половина трубы будут прозрачными (сделаны из упрочнённого полимера или композита); одноразовость – каждым конкретным пассажиром капсула используется только на время поездки, после его высадки в неё сядет для своего маршрута поездки другой пассажир; инверсия – в системах АСУТП и ППТС следует предусмотреть на станциях накопления капсул, которые часто используются пассажирами для высадки, переустановку капсул в трубу противоположного направления движения.

Шаг 5. Концепция: из сочетания подсказок всех разделов и более 15 подсказок-приёмов (более всего подсказок выбранов разделе4 «Структура», остальные 10-12 приёмов подкрепляли, уточняли и расширяли концепцию технического решения). Все вышерассмотренные идеи позволили представить в ФИПС заявку на патент со следующей формулой изобретения:

1. Транспортная система (ТрС), включающая корпус-салон средства перемещения, расположенный в трубопроводе и снабжённый сиденьями и дверями для пассажиров, отличающаяся тем, что содержит центр автоматического управления движением, через канал связи подключенный к компьютерам реверсивных воздушных компрессорных станций, которые последовательно по длине маршрута посредством своих стыковочных узлов и их шторок соединены с полостью трубопровода, создают и коммутируют движущие потоки воздуха в нём, при этом корпус-салон оборудован бортовым компьютером, включённым через указанный канал связи в единое информационное пространство ТрС, и конструктивно выполнен в виде прозрачной пустотелой цилиндрической, заострённой с переднего конца капсулы (рис. 1), имеющей впускные и выпускные регулируемые решётки, входную дверь-люк открываемую сдвигом внутрь-назад в области потолка, переднее и заднее регулируемые по высоте сидений и наклону спинок пассажирские кресла с пристежными ремнями, а так же позиционируемой при движении и остановках фиксаторами качения в пазах трубопровода, который собирается из прозрачных ударопрочных труб, содержащих аварийные люки с возможностью их открытия сдвигом вверх-в-бок, и размещается на опорах, приподнятых относительно поверхности земли.

Рис. 1 Транспортная труба (4) с капсулой (5): 6 – люк для посадки пассажиров; 7 – кресла для пассажиров; 8 – колёса

Рис. 2 Блок-схема ППТС. Здесь 1 – это блок АСУТП управления движением капсул 5 в трубопроводе 4. Управление идёт по каналу связи 2 путём активизации компрессорных станций 3

2. ТрС по п.1 (рис. 2), в которой центр автоматического управления распределяет зоны ответственности среди местных и региональных центров автоматического управления и объединяет их, а также остальных участников движения в единое информационное пространство.

3. ТрС по п.1 (рис. 3), в которой локальное управление движением конкретной капсулы на участке между двумя соседними компрессорными станциями передаётся компьютеру одной из них, назначенной ведущей.

4. ТрС по п.1, в которой расстояние между соседними компрессорными станциями определяется условиями создания необходимого коэффициента полезного действия для движения капсулы в рамках допустимых скоростей, с учётом рельефа местности и загрузки.

Рис. 3 Под действием давления капсула 5, наружный диаметр которой на 0,5-1 см меньше внутреннего диаметра трубы 4, движется, фиксируясь колёсами в пазах трубы

5. ТрС по п.1, в которой трубопроводы на вокзалах переключаются на нужные направления движения, или к посадочным платформам, посредством поворотных контактных устройств.

6. ТрС по п.5, в которой поворотное контактное устройство представляет собой отрезок трубы, который после заезда и остановки в нём капсулы, вращением в горизонтальной плоскости на 180 градусов соединяется с выбранной для продолжения маршрута веткой трубопровода.

7. ТрС по п.1, компрессорные станции которой содержат два стыковочных узла на каждой ветке проходящего трубопровода, обслуживающие её левые и правые каналы.

8. ТрС по п.7, в которой трубопровод состоит из двух веток встречного движения.

9. ТрС по п.7, в которой шторки стыковочных узлов закрываются и открываются механизмом управления, а также блокируются в закрытом состоянии соответствующими ловителями, по сигналам компьютера своей компрессорной станции.

10. ТрС по п.1, в которой бортовой компьютер капсулы имеет выход на канал связи, монитор и клавиатуру управления, транслирует в автоматическом режиме телеметрию движения, посылает запросы пассажира в центр управления движением, принимает от него текущую информацию, поддерживает интернет-вещание.

11. ТрС по п.10, в которой наряду с компьютером салон капсулы содержит необходимую периферию, как-то: микрофон, наушники, акустические системы, освещение, аккумулятор, а также имеет на потолочной части свето-поглощающее покрытие, например, вида «хамелеон».

12. ТрС по п.1, в которой впускная регулируемая вентиляционная решётка капсулы располагается в области её задней стенки, обрамлённой по периметру прорезиненной юбкой, а выпускная регулируемая вентиляционная решётка размещается на боковой передней поверхности.

13. ТрС по п.1, в которой капсулы, трубопроводы, а также их люки выполняются из полимерного соединения высокой прочности.

14. ТрС по п.13, в которой посадочные и аварийные люки выполняются конструктивно по типу «фонарь» и имеют уплотнители для герметизации в закрытом состоянии, а капсула оборудована аварийным тормозным устройством и аварийным мускульным приводом движения.

15. ТрС по п.1, в которой спинки кресел при необходимости складываются и обеспечивают, с применением пристежных ремней, размещение пассажира или груза в горизонтальном положении.

16. ТрС по п.1, в которой фиксаторы качения располагаются симметрично в углублениях на боковых цилиндрических поверхностях корпуса капсулы и выполняются прорезиненными и подпружиненными.

17. ТрС по п.1 или п. 16, в которой продольные пазы на внутренней поверхности трубопровода должны обеспечивать свободное движение в них фиксаторов качения.

18. ТрС по п.1 или п. 8, в которой трубопровод представляет две рядом расположенные параллельные ветки встречного движения, приподнятые на опорах над поверхностью земли.

3. ПРИМЕР ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ СИТУАЦИИ

1. За последние 50 лет у двигателей автомобилей сни;ty в 2-3 раза расход бензина путём увеличения степени сжатия горючей смеси в их цилиндрах, при этом увеличилась температура горения с 900оС до 1200оС. Очистку выхлопных газов от несгоревшего топлива улучшили также применением Pt-катализатора. Повышение в камере сгорания температуры привело к тому, что недопустимо возросло в выхлопе содержание вредного окисла азота ON. Сейчас в патентном фонде ФИПС РФ много предложений по вводу в выхлопной тракт , мочевины и ещё одного катализатора для превращения окисла в азот по реакции: 4NH3 + 6NO =(kt1)=> 5N2 + 6H2O

и 6NO + 2СОN2Н4 (тв., мочевина) =(kt1)=> 5N2 + 2CO2 + 4H2O.

Это приводит к усложнению и удорожанию системы выхлопного тракта (СВТ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Рассмотрим поиск решения по алгоритму генератора идей .

Поиск решения

2. Цель: очистить выхлопной газ от окисла азота NO, не усложняя тракт выхлопа. Зачем это надо: примесь газа NO в воздухе вредна для дыхания. Что мешает: Pt катализатор улучшает окисление в выхлопе СО и СхНуОz – продуктов неполного сгорания топлива, но не изменяет содержание NO, применение NН3-содержащего реактива усложняет систему выхлопного тракта.

3. ИКР: Само собой достигается в СВТ превращение NO в обычный N2 воздуха при вводе NН3-содержащего реактива без усложнения выхлопного тракта ДВС.

4.1 Улучшить очистку выхлопного газа от окисла азота NO.

4.2 Устранить усложнение выхлопного тракта при очистке от NO.

Технические противоречия:

4.4 Устранить в выхлопе NO можно восстановлением аммиаком, но недопустимо вводить реактив простым способом (в большом избытке), чтобы не выделять из СВТ вредный газ аммиак.

4.5 При высокой точности внесения в выхлопной тракт реактива (газа, жидкости или твёрдого тела), содержащего NН3 или другой восстановитель, нейтрализуется вред выхлопного газа (по NO / NН3), но решение недопустимо усложняет СВТ двигателя.

Выберем п. 4.2 – упростить выхлопной тракт ДВС.

5. Поиск идеи (используя 30 абстрактных изобретательских приёмов) :

5.1 Ресурсы компонентов системы:

5.1.1 ресурс энергии – выхлопной газ имеет температуру 200 - 500оС (он содержит до 70% химической энергии от сжигания бензина), надо бы как-то использовать эту энергию?

5.1.2 вещества – NO в выхлопе, окислитель, вредная примесь; смесь выхлопных газов содержит также СО, СхНуОz – восстановители, но не активные в отношении к NO. Выхлопной тракт СВТ включает трубу, блок с Pt катализатором, глушитель, блок ввода NН3-реагента, выходное отверстие трубы.

5.1.3 информация – имеем справочники восстановителей и окислителей с данными об их потенциалах, нужны также неизвестные данные о кинетике реакций между ними.

5.1.4 производные от этих ресурсов системы – например, вещества бывают присутствующие, отсутствующие и изменённые (в другом агрегатном или энергетически активированном состояниях) или разности энергий, или заменить вещество.

5.1.5 концентрация неких ресурсов, если она доступна и нужна.

5.2 Ресурсы времени:

5.2.1 заранее – требуется проектирование и установка в СВТ блока восстановления для превращения NO в N2.

5.2.2 после – естественно, после выхлопа из ДВС.

5.2.3 пауза – у ДВС при работе пауз нет, выброс газов непрерывен.

5.2.4 ускорить - скорость превращения NO в N2 должна соответствовать скорости выброса NO из ДВС, пока скорость распада NO слишком мала.

5.2.5 замедлить – здесь не нужно.

5.3 Ресурсы пространства:

5.3.1 другое измерение – части (блоки) системы тракта СВТ находятся последовательно в линии, расположить их иначе?

5.3.2 асимметрия – все части СВТ симметричны относительно оси потока выхлопных газов.

5.3.3 матрёшка – что-то в другое вставить: труба в трубе?

5.3.4 вынесение – блок подготовки реактива вынесен из линии потока – это усложняет СВТ.

5.3.5 локализация – расположение частей СВТ не способствует использованию ресурса восстановителя (С, СО, СхНуО) для устранения вредного NO, ввести катализатор этой реакции перед Pt-катализатором?

5.4 Ресурсы структуры:

5.4.1 искпючение – чтобы не усложнять СВТ, нужно убрать блок подготовки и ввода NН3-восстановителя /мочевины.

5.4.2 дробление – приём «матрёшка» подсказывает, что часть СВТ (труба?) где-то должна быть разделена, тогда одну трубу можно вставить в другую (по п.5.3.3 – матрёшка).

5.4.3 объединение – если иметь катализатор для реакции (использовать имеющиеся вещества) NO + CxHyO, CO =(kt2, t=300°C)=> N2 + CO2 + H2O

5.4.4 посредник – неизвестный катализатор (kt2)?

5.4.5 копия – не пригоден в СВТ?

5.5 Условия:

5.5.1 частично – если вводить NH3-реагент, то его надо 0,95 от точного количества.

5.5.2 избыточно – NH3 вредный, его избыток не желателен.

5.5.3 согласовано – ввод NH3-реагента согласовать с переменным объёмом или другим параметром выхлопного газа в СВТ.

5.5.4 динамично – означает изменять ввод количеств реагента.

5.5.5 управляемо – ввод NH3-реагента управляется объёмом выхлопа, переменой мощности ДВС.

5.6 Параметры:

5.6.1 вакцинация – приём подсказывает, что в СВТ должно быть средство против роста выброса NO – им мог быть катализатор (kt2) реакции между самими компонентами выхлопного газа в СВТ.

5.6.2 изоляция – такой катализатор (kt2) уменьшит вред выхлопа.

5.6.3 противодействие – намечаются 3 пути противодейстия вреду выхлопа:

1) добавить блок управляемого ввода NH3-реагента с достаточной точностью для очистки выхлопа;

2) подобрать катализатор реакции между компонентами выхлопа до реакции до-окисления на Pt-катализаторе;

3) поток выхлопа разделить на 2 потока, в одном потоке установить реагент и/или катализатор (kt3) превращения NO→NH3, потом эти потоки соединить на катализаторе kt2.

5.5.4 одноразовость – возможен ли твёрдый NH3-реагент, который производит очистку выхлопа от NO достаточно долго? Вводимые реагенты расходуются – они одноразовые.

5.5.5 инверсия – применение 1 вредного компонента выхлопа для очистки от 2-го по реакции: NO + CxHyO, CO=>... или вместо ввода в СВТ ДВС газа или жидкости (раствора NH3-реагента) ввести «NH3-реагент» в твёрдой форме, которая выдерживает Т в СВТ и быстро выделяет NH3 только при действии NO.

Возможные сочетания приёмов: все 3 пути (по приёму 5.6.3) используют из 5.1.1 Поле тепла СВТ для нейтрализации выхлопа и подготовку СВТ заранее по 5.2.1:

1-й путь – ввода NH3-реагента и добавление блока с катализатором по 5.2.4 опирается на сочетание приёмов 5.1.1 +5.1.2 +5.1.3 +5.5.1 +5.5.3 +5.6.1. Сущность изменений функции: 1) добавление блоков внешнего с реагентом и в линии СВТ блока ввода с катализатором (kt1) и управление вводом NH3-реагента согласовано с мощностью ДВС;

2) добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между компонентами выхлопа: NO + CxHyO, CO =(kt2)=>...;

3) дробление потока на два с помощью трубы в трубе (5.3.3), один поток не изменен, а во внешний поток вставлен блок с реагентом и kt3-катализом превращения NO +X =(kt3)=>NH3 …, далее 2 потока смешиваются для реакции NO +NH3 =(kt1)=>N2 +…

6. Концепции:

6.1 добавление в СВТ блоков внешнего с NH3-реагентом и в линии СВТ блока ввода с катализатором (kt1) реакции: NO +NH3 =(kt1)=>… при вводе NH3-реагента согласовано с мощностью ДВС;

6.2 добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между компонентами выхлопа по реакции: NO + CxHyO, CO =(kt2)=>... – состав и структура kt2 пока не известны (нужны исследования химиков);

6.3 дробление потока на два с помощью трубы в трубе, один поток не изменен, а в другом (внешнем) потоке вставлен блок с реагентом и катализатором превращения NO +X =(kt3)=>NH3 …, далее 2 потока смешиваются и происходит реакция: NO +NH3 =(kt1)=>N2 +… (нужен выбор Х).

6.4 ввести в линию СВТ блок с твёрдым NH3-источником Z, выделяющим NH3 ровно столько, сколько попало в блок NO, Z должен быть термоустойчив, чтобы не выделял NH3-избыток.

Оценка концепций:

6.1 - состоит в усложнении СВТ, и наиболее технически проработана (в ФИПС РФ имеется множество патентов, не рассмотрено усложнение СВТ путём введения обратной связи и не указан катализатор);

6.2 - наиболее простая СВТ и близкая к идеальному решению, но kt2 катализатор пока не отработан и неизвестен;

6.3 - промежуточная по сложности СВТ, но катализаторы kt2 и kt3 пока не разработаны и неизвестны (есть патент этого СВТ без описания катализаторов).

6.4 - в линию СВТ блок с твёрдым NH3-источником Z, устойчивым при температуре в СВТ и реагирующим только при наличии NO (Z пока не найден).

6.5 - Новые нерешенные задачи: необходима разработка катализаторов kt2 и kt3 (нужна помощь специалистов НИИ катализа РАН) и реагентов-нейтрализаторов Х или термоустойчивого Z - NH3-реагента(известны: мочевина Тразл~150°C, ацетилмочевина Тразл~250°C, ацетат мочевины Тразл~250°C, неизвестна термоустойчивость других производных – требуется до 500°C и выделение NH3при действииNO).

Разработана и предложена заявка на патент на пассажирскую пневмотранспортную систему (ППТС) с целью обеспечения безопасного движения в почти любых погодных условиях.

Рассмотрен пример поиска решения задачи с применениями окислительно-восстановительных реакций по нейтрализации газа в системе выхлопа двигателя внутреннего сгорания. Выявлены четыре возможных способа устранения NO из выхлопного газа, а патенты есть на два из этих способов. Для завершения решения требуются консультации специалистов по катализу и поиск термо-устойчивого твёрдого NH3-выделяющего реагента.

Отметим дополнительно, что широкий перевод автомобильного хозяйства на пневмотранспортную систему, позволяет в принципе снять проблему выхлопа любых газов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Альтшуллер изобретательства. Воронеж: Центр-чернозём. кн. изд-во, 1964. О прогнозировании развития ТС. Баку, 1975/ http://www. altshuller. ru/triz/zrts3.asp Альтшуллер Г., осемь мыслей о природе и технике // Шанс на приключение: сб. /сост. А. Селюцкий. Петрозаводск: Изд-во , 1991. резентация программы «Генератор идей». – URL: http://www/TRIZ-tigr. ru , Утёмов творчество: Методы конструирования новых идей: .- изд. 2-е. – Киров: Изд-во МЦИТО, 2014. – 114 с. , и др. Заявка на патент РФ 2011149865, опубл. 27.06.2013 и др. БД патентов по применениям химических эффектов: http://dace. ru (DatabaseApplyofChemicalEffects): новости (3000 реф.), БДХЭ (2250), статьи (10). Эвристика-3: метод. указания к решению химических задач / сост. . Чуваш. ун-т – Чебоксары: 2007, 116 с. и др. Основы теории систем и решения творческих технических задач – /В. Михайлов, А. Михайлов, Е. Андреев, В. Гальетов, В. Желтов. - Чебоксары: Изд. Чуваш. ун-та, 2012. С. 133-135, 156-199, 206-241, 255-284, 325-330. Михайлов эффекты в системе 40 изобретательских приёмов и после него //сб. Три поколения ТРИЗ – СПб: РА ТРИЗ. – 2014. С. 50-54. Малкин С., Михайлов решений творческих задач по алгоритму Генератора идей //там же. С. 55-57. Малкин С., Утёмов творческих задач по алгоритму ГИ для развития личности /ж-л Концепт http://e-concept. ru (2014 ноябрь, Киров), 7 с. , Желтов креативности в инженерном образовании / Инженерное образование – 17, 2015, с.68-75 , О применении ТРИЗ для решения экологических задач //сб. ТРИЗ-фест-2013, - СПб-Киев: МАТРИЗ, 2013, с.26-35. Михайлов изобретателю химические эффекты (пример очистки выхлопа от окиси азота) //сб. Три поколения ТРИЗ – СПб: РА ТРИЗ. – 2015. С.70-75. , Андреев транспортная система /сб. Дорожно-Транспортный Комплекс: состояние, проблемы и перспективы развития – Чебоксары: ВФ МАДИ-ГТУ, 2015. С. 134-141. , Андреев транспортная система – заявка РФ 2011149865, опубл. 27.06.2013, бюлл. 18.

Altshuller G. S. Invention bases. - Voronezh: Center chernozem. book publishing house, 1964./ru Altshuller G. S. About forecasting of development of the Technical systems. - Baku, 1975 /ru /http://www. altshuller. ru/triz/zrts3.asp Altshuller G., Rubin M. Eight thoughts of the nature and equipment. - In book: Chance of an adventure. Col. A. Selyutsky. Petrozavodsk: Publ. house Karelia, 1991. /ru Malkin of S. Presentation of the program Generator Ideas. - URL: http://www/TRIZ-tigr. ru Mikhailov V. A., Gorev P. M., Utyomov V. V. Scientific creativity: Methods of designing of new ideas: manual. - prod. the 2nd. - Kirov: Publ. house of MTsITO, 2014. – 114 pages. /ru Nikitin A., Mikhailov V., Andreev E. - Clain for patent RU2011149865 (publ. 27.06.2013). Mikhailov V. A. &Alls Date basa Apply of patents on Chemical Effects / http://dace. ru Evristica-3: manual to solution of chemical tascs / Mikhailov V. A., ChuvSU, 2007. 116 p. /ru Mikhailov V. A. &Alls Technical system basis and solution of creative technical tascs -/V. Mikhailov, A. Mikhailov, E. Andreev, V. Galyetov, V. Zheltov– Cheboksary: ChuvSU, 2012. P. 133-135, 156-284, 325-330. /ru Mikhailov V. A. Chemical effects in 40 key G. Altshuller and later on him. //coll. Three generation of TRIZ – Sankt-Peterburg: RATRIZ, 2014. P.50-54. /ru Malkin S., Mikhailov V. Search a creative task solution by generator idea algorithm /ibid. p. 55. /ru Malkin S., Mikhailov V., Utemov V. The creative task solution for personal progress /internet journal KONCEPT – november 2014, Kirov: http://e-koncept. ru ,7 p. /ru Mikhailov V., Mikhailov A., Zheltov V. Creative elements in engineer education //Engeneering Education (Novosibirsk) – 17, 2015. P. 68-75. /ru Andreev E., Mikhailov V., Filichev S. On the application of TRIZ for solution of ecological problems. – SPb-Kiev: MATRIZ-SPbSTU, 2013. P.26-35. /eng/rus Mikhailov V. A. Help to inventor the Chemical Effects // coll. Three generation of TRIZ – Sankt-Peterburg: RATRIZ, 2015. P. 70-75. /Rus/ Nikitin A. I., Mikhailov V. A., Andreev E. D. Passenger-and-freight transport system //coll. Road and transport Complex: a state, problems and prospects of development – Cheboksary: VF MADI-GTU, 2015. Page 134-141. /rus. Nikitin A. I., Mikhailov V. A., Andreev E. D., Andreev A. R. Passenger-and-freight transport system Clain RU 2011149865, publ. 27.06.2013. N 18.

Рассмотрим 40 основных приемов устранения технических противоречий.

1. Принцип дробления

а. Разделить объект на независимые части.

б. Выполнить объект разборным.

в. Увеличить степень дробления объекта.

Пример. Грузовое судно разделено на однотипные секции. При необходимости корабль можно делать длиннее или короче.

2. Принцип вынесения

Отделить от объекта "мешающую" часть ("мешающее" свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть или нужное свойство.

В отличие от предыдущего приема, в котором речь шла о делении объекта на одинаковые части, здесь предлагается делить объект на разные части.

Пример. Обычно на малых прогулочных судах и катерах электроэнергия для освещения и других нужд вырабатывается генератором, работающим от гребного двигателя. Для получения электроэнергии на стоянке приходится устанавливать вспомогательный электрогенератор с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Двигатель, естественно, создает ШУМ и вибрацию. Предложено разместить двигатель и генератор в отдельной капсуле, расположенной на некотором расстоянии от катера и соединенной с ним кабелем.

3. Принцип местного качества

а. Перейти от однородной структуры объекта или внешней среды (внешнего воздействия) к неоднородной.

б. Разные части объекта должны выполнять различные функции.

в. Каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее благоприятных для ее работы.

Пример. Для борьбы с пылью в горных выработках на инструменты (рабочие органы буровых и погрузочных машин) подают воду в виде конуса мелких капель. Чем мельче капли, тем лучше идет борьба с пылью, но мелкие капли легко образуют туман, это затрудняет работу. Решение: вокруг конуса мелких капель создают слой из крупных капель.

4. Принцип асимметрии

а. Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной.

б. Если объект уже асимметричен, увеличить степень асимметрии.

Пример. Противоударная автомобильная шина имеет одну боковину повышенной прочности - для лучшего сопротивления ударам о бордюрный камень тротуара.

5. Принцип объединения

а. Соединить однородные или предназначенные для смежных операций объекты.

б. Объединить во времени однородные или смежные операции.

Пример. Сдвоенный микроскоп-тандем. Работу с манипулятором ведет один человек, а наблюдением и записью целиком занят второй.

6. Принцип универсальности

Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах.

Пример. Ручка для портфеля одновременно служит эспандером (а. с. № 187 964).

7. Принцип "матрешки"

а. Один объект размещен внутри другого, который, в свою очередь, находится внутри третьего и т. д.

б. Один объект проходит сквозь полость в другом объекте.

Пример. "Ультразвуковой концентратор упругих колебаний, состоящий из скрепленных между собой полуволновых отрезков, отличающийся тем, что с целью уменьшения длины концентратора и увеличения его устойчивости полуволновые отрезки выполнены в виде полых конусов, вставленных один в другой" (а. с. № 186 781). В а. с. № 462 315 абсолютно такое же решение использовано для уменьшения габаритов выходной секции трансформаторного пьезоэлемента. В устройстве для волочения металла по а. с. № 304 027 "матрешка" составлена из конусных волок.

8. Принцип антивеса

а. Компенсировать вес объекта соединением с другим объектом, обладающим подъемной силой.

б. Компенсировать вес объекта взаимодействием со средой (преимущественно за счет аэро- и гидродинамических сил). Приме р. "Центробежный тормозного типа регулятор числа оборотов роторного ветродвигателя, установленный на вертикальной оси ротора, отличающийся тем, что с целью поддержания скорости вращения ротора в малом интервале числа оборотов при сильном увеличении мощности грузы регулятора выполнены в виде лопастей, обеспечивающих аэродинамическое торможение" (а. с. № 167 784).

Интересно отметить, что в формуле изобретения четко отражено противоречие, преодолеваемое изобретением. При заданной силе ветра и заданной массе грузов получается определенное число оборотов. Чтобы его уменьшить (при возрастании силы ветра). нужно увеличить массу грузов. Но грузы вращаются, к ним трудно подобраться. И вот противоречие устранено тем, что грузам. придана форма, создающая аэродинамическое торможение, т. е. грузы выполнены в виде крыла с отрицательным углом атаки.

Общая идея очевидна: если нужно менять массу движущегося тела, а массу менять нельзя по определенным соображениям, то телу надо придать форму крыла и, меняя наклон крыла к направлению движения, получать дополнительную силу, направленную в нужную сторону.

9. Принцип предварительного антидействия

Если по условиям задачи необходимо совершить какое-то действие, надо заранее совершить антидействне.

Пример. "Способ резания чашечным резцом, вращающимся вокруг своей геометрической оси в процессе резания, отличающийся тем, что с целью предотвращения возникновения вибрации чашечный резец предварительно нагружают усилиями, близкими по величине и направленными противоположно усилиям, возникающим в процессе резания" (а. с. № 536866).

10. Принцип предварительного действия

а. Заранее выполнить требуемое действие (полностью или хотя бы частично).

б. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без затрат времени на доставку и с наиболее удобного места.

Примером может служить приведенное выше решение задачи 41.

11. Принцип "заранее подложенной подушки"

Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее подготовленными аварийными средствами.

Пример. "Способ обработки неорганических материалов, например стекловолокон, путем воздействия плазменного луча, отличающийся тем, что с целью повышения механической прочности на неорганические материалы предварительно наносят раствор или расплав солей щелочных или щелочно-земельных металлов" (а. с. № 522 150). Заранее наносят вещества, "залечивающие" микротрещины. Есть а. с. № 456 594, по которому на ветвь дерева (до спиливания) ставят кольцо, сжимающее ветвь. Дерево, чувствуя "боль", направляет к этому месту питательные и лечащие вещества. Таким образом, эти вещества накапливаются до спиливания ветки, что способствует быстрому заживлению после спиливания.

12. Принцип эквипотенциальности

Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или опускать объект.

Пример. Предложено устройство, исключающее необходимость поднимать и опускать тяжелые пресс-формы. Устройство выполнено в виде прикрепленной к столу пресса приставки с рольгангом (а. с. № 264679).

13. Принцип "наоборот"

а. Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие.

б. Сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а неподвижную - движущейся. в. Перевернуть объект "вверх ногами", вывернуть его.

Пример. Рассматривая задачу 9 (о фильтре для улавливания пыли), мы познакомились с а. с. № 156 133: фильтр сделан из магнитов, между которыми расположен ферромагнитный порошок Через семь лет появилось а. с. № 319 325, в котором фильтр вывернут- "Электромагнитный фильтр для механической очистки жидкостей и газов, содержащий источник магнитного поля и фильтрующий элемент из зернистого магнитного материала, oтличающийся тем, что с целью снижения удельного расхода электроэнергии и увеличения производительности фильтрующий элемент размещен вокруг источника магнитного поля и образует внешний замкнутый магнитный контур".

14. Принцип сфероидальносги

а. Перейти от прямолинейных частей к криволинейным, от плоских поверхностей к сферическим, от частей, выполненных в виде куба или параллелепипеда, к шаровым конструкциям.

б. Использовать ролики, шарики, спирали.

в. Перейти от прямолинейного движения к вращательному, использовать центробежную силу.

Пример. Устройство для вварки труб в трубную решетку имеет электроды в виде катящихся шариков.

15. Принцип динамичности

а. Характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы.

б. Разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга.

в. Если объект, в целом неподвижен, сделать его подвижным, перемещающимся.

Пример. "Способ автоматической дуговой сварки ленточным электродом, отличающийся тем, что с целью широкого регулирования формы и размеров сварочной ванны электрод изгибают вдоль его образующей, придавая ему криволинейную форму, которую изменяют в процессе сварки" (а. с. № 258 490).

16. Принцип частичного или избыточного действия

Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить "чуть меньше" или "чуть больше" - задача при этом может существенно упроститься.

Прием уже знаком по задаче 34: цилиндры окрашивают с избытком, который затем удаляют.

17. Принцип перехода в другое измерение

а. Трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях (т. е. на плоскости). Соответственно задачи, связанные с движением (или размещением) объектов в одной плоскости, устраняются при переходе к пространству трех измерений.

б. Использовать многоэтажную компоновку объектов вместо одноэтажной.

в. Наклонить объект или положить его "набок".

г. Использовать обратную.сторону данной площади.

д. Использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или на обратную сторону имеющейся площади.

Прием 17а можно объединить с приемами 7 и 15в. Получается цепь, характеризующая общую тенденцию развития технических систем: от точки к линии, затем к плоскости, потом к объему и, наконец, к совмещению многих объемов.

Пример. "Способ хранения зимнего запаса бревен на воде путем установки их на экватории рейда, отличающийся тем, что с целью увеличения удельной емкости экватории и уменьшения объема промороженной древесины бревна формируют в пучки:, шириной и высотой в поперечном сечении превышающими длину бревен, после чего сформированные пучки устанавливают в вертикальном положении" (а. с. № 236 318).

18. Использование механических колебаний

а. Привести объект в колебательное движение.

б. Если такое движение уже совершается, увеличить его частоту (вплоть до ультразвуковой).

в. Использовать резонансную частоту.

г. Применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы.

д. Использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями.

Пример. "Способ безопилочного резания древесины, отличающийся тем, что с целью снижения усилия внедрения инструмента в древесину резание осуществляют инструментом, частота пульсация которого близка к собственной частоте колебаний перерезаемой древесины" (а. с. № 307986).

19. Принцип периодического действия

а. Перейти от непрерывного действия к периодическому (импульсному) .

б. Если действие уже осуществляется периодически, изменить периодичность.

в. Использовать.паузы между импульсами для другого действия.

Пример. "Способ автоматического управления термическим циклом контактной точечной сварки, преимущественно деталей малых толщин, основанный на измерении термо-э.д.с., отличающийся тем, что с целью повышения точности управления при сварке импульсами повышенной частоты измеряют термо-э.д.с. в паузах между импульсами сварочного тока" (а. с. № 336 120).

20. Принцип непрерывности полезного действия

а. Вести работу непрерывно (все части объекта должны все время работать с полной нагрузкой).

б. Устранить холостые и промежуточные ходы.

Пример. "Способ обработки отверстий в виде двух пересекающихся цилиндров, например гнезд сепараторов подшипников, отличающийся тем, что с целью повышения производительности обработки ее осуществляют сверлом (зенкером), режущие кромки которого позволяют производить резание как при прямом, так и при обратном ходе инструмента" (а. с. № 262 582).

21. Принцип проскока

Вести процесс или отдельные его этапы (например, вредные или опасные) на большой скорости.

Пример. "Способ обработки древесины при производстве шпона путем прогрева, отличающийся тем, что с целью сохранения природной древесины прогрев ее осуществляют кратковременным воздействием факела пламени газа с температурой 300-600°С непосредственно в процессе изготовления шпона" (а. с. № 338 371).

22. Принцип "обратить вред в пользу"

а. Использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) для получения положительного эффекта.

б. Устранить вредный фактор за счет сложения с другими вредными факторами.

в. Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть вредным.

Пример. "Способ восстановления сыпучести смерзшихся насыпных материалов, отличающийся тем, что с целью ускорения процесса восстановления сыпучести материалов и снижения трудоемкости смерзшийся материал подвергают воздействию сверхнизких температур" (а. с. № 409 938).

23. Принцип обратной связи

а. Ввести обратную связь.

б. Если обратная связь есть, изменить ее.

Пример. "Способ автоматического регулирования температурного режима обжига сульфидных материалов в кипящем слое путем изменения потока нагружаемого материала в функции температуры, отличающийся тем, что с целью повышения динамической точности поддержания заданного значения температуры подачу материала меняют в зависимости от изменения содержания сернистого газа в отходящих газах" (а. с. .№ 302 382).

24. Принцип "посредника"

а. Использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие.

б. На время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый) объект.

Пример. "Способ тарировки приборов для измерения динамических напряжений в плотных средах при статическом нагружении образца среды с заложенными внутри него прибором, отличающийся тем, что с целью повышения точности тарировки нагружение образца с заложенным внутри него прибором ведут через хрупкий промежуточный элемент" (а. с. № 354 135).

25. Принцип самообслуживания

а. Объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные и ремонтные операции.

б. Использовать отходы (энергии, вещества).

Пример. В электросварочном пистолете сварочную проволоку обычно подает специальное устройство. Предложено использовать для подачи проволоки соленоид, работающий от сварочного тока.

26. Принцип копирования

а. Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии.

б. Заменить объект или систему объектов их оптическими копиями (изображениями). Использовать при этом изменение масштаба (увеличить или уменьшить копии).

в. Если используются видимые оптические копии, перейти к копиям инфракрасным или ультрафиолетовым. Пример. "Наглядное учебное пособие по геодезии, выполненное в виде написанного на плоскости художественного панно, отличающеееся тем, что с целью последующей геодезической съемки с панно изображения местности оно выполнено по данным тахеометрической съемки и в характерных точках местности снабжено миниатюрными геодезическими рейками" (а. с. № 86560).

27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности

Заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при этом некоторыми качествами (например, долговечностью).

Пример. Мышеловка одноразового действия: пластмассовая трубка с приманкой; мышь входит в ловушку через конусообразное отверстие; стенки отверстия разгибаются и не дают ей выйти обратно.

28. Замена механической схемы

а. Заменить механическую схему оптической, акустической или "запаховой".

б. Использовать электрические, магнитные и электромагнитные поля для взаимодействия с объектом.

в. Перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксированных к меняющимся во времени, от неструктурных к имеющим определенную структуру.

г. Использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами.

Пример. "Способ нанесения металлических покрытий на термопластичные материалы путем контакта с порошком металла, нагретым до температуры, превышающей температуру плавления термопласта, отличающийся тем, что с целью повышения прочности сцепления покрытия с основой и его плотности процесс осуществляют в электромагнитном поле" (а. с. № 445 712).

29. Использование пневмо- и гидроконструкций

Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и гидронаполяемые, воздушную подушку, гидростатические и гидрореактивные.

Пример. Для соединения гребного вала судна со ступицей винта в вале сделан паз, в котором размещена эластичная полая емкость (узкий "воздушный мешок"). Если в эту емкость подать сжатый воздух, она раздуется и прижмет ступицу к валу (а. с. ЛЬ 313 741). Обычно в таких случаях использовали металлический соединительный элемент, но соединение с "воздушным мешком" проще изготовить: не нужна точная подгонка сопрягаемых поверхностей. Кроме того, такое соединение сглаживает ударные нагрузки. Интересно сравнить это изобретение с опубликованным позже изобретением по а. с. № 445 611 на контейнер для транспортирования хрупких изделий (например, дренажных труб): в контейнере имеется надувная оболочка, которая прижимает изделия и не дает им биться при перевозке. Разные области техники, но задачи и решения абсолютно идентичны. В a. c. № 249583 надувной элемент работает в захвате подъемного крана. В а. с. № 409 875 - прижимает хрупкие изделия в устройстве для распиловки. Таких изобретений великое множество. Видимо, просто, поpa прекратить патентовать такие предложения, а в учебники конструирования ввести простое правило: если надо на время деликатно прижать один предмет к другому, используйте "воздушный мешок". Это, конечно, не значит, что весь прием 29 перестанет быть изобретательским.

"Воздушный мешок", прижимающий одну деталь к другой, - типичный веполь, в котором "мешок" играет роль механического поля. В соответствии с общим правилом развития вепольных систем следовало ожидать перехода к фепольной системе. Такой переход действительно произошел: в а. с. № 534 351 предложено внутрь "воздушного мешка" ввести ферромагнитный порошок, а для. усиления прижима использовать магнитное поле. И снова несовершенство формы патентования привело к тому, что запатентована не универсальная идея управления "воздушным мешком", а частное усовершенствование шлифовального "воздушного мешка"...

30. Использование гибких оболочек и тонких пленок

а. Вместо обычных конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки.

б. Изолировать объект от внешней среды с помощью гибких оболочек и тонких пленок.

Пример. "Способ формирования газобетонных изделий путем заливки сырьевой массы в форму и последующей выдержки, отличающийся тем, что с целью повышения степени вспучивания на залитую в форму сырьевую массу укладывают газонепроницаемую пленку" (а. с. № 339 406).

31. Применение пористых материалов

а. Выполнить объект пористым или использовать дополнительные пористые элементы (вставки, покрытия и т. д.).

б. Если объект уже выполнен пористым, предварительно заполнить поры каким-то веществом.

Пример. "Система испарительного охлаждения электрических машин, отличающаяся тем, что с целью исключения необходимости подвода охлаждающего агента к машине активные части и отдельные конструктивные элементы выполнены из пористых материалов, например пористых порошковых сталей, пропитанных жидким охлаждающим агентом, который при работе машины испаряется и таким образом обеспечивает кратковременное, интенсивное и равномерное ее охлаждение" (а. с. № 187 135).

32. Принцип изменения окраски

а. Изменить окраску объекта или внешней среды.

б. Изменить степень прозрачности объекта или внешней среды.

в. Для наблюдения за плохо видимыми объектами или процессами использовать красящие добавки.

г. Если такие добавки уже применяются, использовать люминофоры.

Пример. Патент США № 3 425 412: прозрачная повязка, позволяющая наблюдать рану, не снимая повязки.

33. Принцип однородности

Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же материала (или близкого ему по свойствам).

Пример. "Способ получения постоянной литейной формы путем образования в ней рабочей полости по эталону методом литья, отличающийся тем, что с целью компенсации усадки изделия, полученного в этой форме, эталон и форму выполняют из материала, одинакового с изделием" (а. с. № 456 679).

34. Принцип отброса и регенерация частей

а. Выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть объекта должна быть отброшена (растворена, испарена и т. п.) или видоизменена непосредственно в ходе работы.

б. Расходуемые части объекта должны быть восстановлены непосредственно в ходе работы.

Пример. "Способ исследования высокотемпературных зон, преимущественно сварочных процессов, при котором в исследуемую зону вводят зонд-световод, отличающийся тем, что с целью улучшения возможности исследования высокотемпературных зон при дуговой и электрошлаковой сварке используют плавящийся зонд-световод, который непрерывно подают в исследуемую зону со скоростью не менее скорости его плавления" (а. с. № 433 397).

35. Изменение агрегатного состояния объекта

Сюда входят не только простые переходы, например от твердого состояния к жидкому, но и переходы к "псевдосостояниям" ("псевдожидкость") и промежуточным состояниям, например использование эластичных твердых тел.

Пример. Патент ФРГ № 1 291 210: участок торможения для посадочной полосы выполнен в виде "ванны", заполненной вязкой жидкостью, на которой расположен толстый слой эластичного материала.

36. Применение фазовых переходов

Использовать явления, возникающие при фазовых переходах, например изменение объема, выделение или поглощение тепла и т. д.

Пример. "Заглушка для герметизации трубопроводов и горловин с различной формой сечения, отличающаяся тем, что с целью унификации и упрощения конструкции она выполнена в виде стакана, в который заливается легкоплавкий металлический сплав, расширяющийся при затвердевании и обеспечивающий герметичность соединения" (а. с. № 319 806).

37. Применение теплового расширения

а. Использовать тепловое расширение (или сжатие) материалов.

б. Использовать несколько материалов с разными коэффициентами теплового расширения.

Пример. В а. с. No 463423 предложено крышу парников делать из шарнирно-закрепленных пустотелых труб, внутри которых.находится легкорасширяющаяся жидкость. При изменении температуры меняется центр тяжести труб, поэтому трубы сами поднимаются и опускаются. Кстати, это ответ на задачу 30. Разумеется, можно использовать и биметаллические пластины, укрепленные.на крыше парника.

38. Применение сильных окислителей

а. Заменить обычный воздух обогащенным.

б. Заменить обогащенный воздух кислородом.

в. Воздействовать на воздух или кислород, ионизирующими излучениями.

г. Использовать озонированный кислород.

д. Заменить озонированный (или ионизированный) кислород озоном.

Пример. "Способ получения пленок феррита путем химических газотранспортных реакций в окислительной среде, отличающий с я тем, что с целью интенсификации окисления и увеличения однородности пленок процесс осуществляют в среде озона" (а. с. №261 859).

39. Применение инертной среды

а. Заменить обычную среду инертной.

б. Вести процесс в вакууме. Этот прием можно считать антиподом предыдущего.

Пример. Способ предотвращения загорания хлопка в хранилище, отличающийся тем, что с целью повышения надежности хранения хлопок подвергают обработке инертным газом в процессе его транспортировки к месту хранения" (а. с. № 270 171).

40. Применение композиционных материалов перейти от однородных материалов к композиционным

Пример. "Среда для охлаждения металла при термической обработке. отличающаяся тем, что с целью обеспечения заданной скорости охлаждения она состоит из взвеси газа в жидкости" (а. с. № 187060).

ПРИНЦИП ВЫНЕСЕНИЯ

Отделить от объекта "мешающую" часть ("мешающее" свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть (нужное свойство).

ПРИМЕРЫ

Авторское свидетельство № 153533. Устройство для защиты от рентгеновских лучей, отличающееся тем, что, с целью защиты от ионизирующего излучения головы, плечевого пояса, позвоночника, спинного мозга и гонад пациента при флюорографии, например, грудной клетки, оно снабжено защитными барьерами и вертикальным, соответствующим позвоночнику стержнем, изготовленным из материала, не пропускающего рентгеновские лучи.

Целесообразность этой идеи очевидна.

Изобретение выделяет наиболее вредную часть потока и блокирует ее. Заявка подана в 1962 году; между тем это простое и нужное изобретение могло быть сделано значительно раньше.

Мы привыкаем рассматривать многие объекты как набор традиционных и неотъемлемых друг от друга частей. В набор вертолета, например, входят и баки с горючим. Действительно, обычный вертолет вынужден возить горючее.

Еще один ПРИМЕР.

Столкновение самолетов с птицами вызывают иногда тяжелые катастрофы. В США запатентованы самые различные способы отпугивания птиц от аэродромов (механические чучела, распыление нафталина и т.д.). Наилучшим оказалось громкое воспроизведение крика перепуганных птиц, записанное на магнитофонную ленту.

Отделить птичий крик от птиц - решение конечно, необычное, но характерное для принципа вынесения.

ПРИЕМ 3

ПРИНЦИП МЕСТНОГО КАЧЕСТВА

а) Перейти от одной структуры объекта (или внешней среды, внешнего воздействия) к неоднородной.

б) Разные части объекта должны иметь (выполнять) различные функции.

в) Каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее благоприятных для ее работы.

Авторское свидетельство № 256708. Способ подавления пыли в горных выработках, отличающийся тем, что, с целью предотвращения распространения тумана по выработкам и сноса его с источника пылеобразования вентиляционным потоком, подавление пыли производят одновременно тонкодиспергированной и грубодисперсной водой, причем вокруг конуса тонкодиспергированной воды создают пленку из грубодисперсной воды.

Авторское свидетельство № 280328. Способ сушки зерна риса, отличающийся тем, что, с целью уменьшения образования трещиноватых зерен, рис перед сушкой разделяют по крупности на фракции, которые сушат раздельно с дифференцированными режимами.

Принцип местного качества отчетливо отражается в историческом развитии многих машин: они постепенно дробились, и для каждой части создавались наиболее благоприятные местные условия.

Первоначально паровой двигатель представлял собой цилиндр, выполнявший одновременно функции парового котла и конденсатора. Вода заливалась непосредственно в цилиндр. Огонь обогревал цилиндр, вода закипала, пар поднимал поршень, после чего жаровню с огнем убирали, а цилиндр поливали холодной водой. Пар конденсировался, и поршень под действием атмосферного давления шел вниз.

Позднее изобретатели догадались отделить паровой котел от цилиндра двигателя. Это позволило существенно сократить расход топлива.

Однако отработанный пар по-прежнему конденсировался в самом цилиндре, что вызывало огромные тепловые потери. Нужно было сделать следующий шаг - отделить от цилиндра конденсатор. Эту идею выдвинул и осуществил Джеймс Уатт. Вот что он рассказывает:

"После того как я всячески обдумывал вопрос, я пришел к твердому заключению: для того, чтобы иметь совершенную паровую машину, необходимо, чтобы цилиндр всегда был так же горяч, как и входящий в него пар. Однако конденсация пара для образования вакуума должна происходить при температуре не выше 30 градусов...

Это было возле Глазго, я вышел на прогулку около полудня. Был прекрасный день. Я проходил мимо старой прачечной, думая о машине, и подошел к дому Герда, когда мне пришла в голову мысль, что пар ведь упругое тело и легко устремляется в пустоту. Если установить связь между цилиндром и резервуаром с разреженным воздухом, то пар устремиться туда, и цилиндр не надо будет охлаждать. Я не дошел еще до Гофхауза, как все дело было кончено в моем уме!"

ПРИЕМ 4

ПРИНЦИП АССИМЕТРИИ

Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной.

(Этот прием в формулировке по книге "Творчество как точная наука", 1979, с.85:

а) Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной.

б) Если объект асимметричен, увеличить степень асимметрии.)

Машины рождаются симметричными. Это их традиционная форма. Поэтому многие задачи, трудные по отношению к симметричным объектам, легко решаются нарушением симметрии.

Тиски со смещенными губами. В отличие от обычных, они позволяют зажимать в вертикальном положении длинные заготовки.

Фары автомобиля должны работать в разных условиях: правая должна светить ярко и далеко, а левая - так, чтобы не слепить водителей встречных машин. Требования разные, а устанавливались фары всегда одинаково. Лишь несколько лет назад возникла идея несимметричной установки фар: левая освещает дорогу на расстоянии до 25 метров, а правая - значительно дальше.

Патент США № 3435875. Асимметричная пневматическая шина имеет одну боковину повышенной прочности и сопротивляемости ударам о бордюрный камень тротуара.

ПРИЕМ 5

ПРИНЦИП ОБЪЕДИНЕНИЯ

а) Соединить однородные или предназначенные для смежных операций объекты.

б) Объединить во времени однородные или смежные операции.

ПРИЕМ 6

ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах.

В Японии рассматривается возможность постройки танкера, оборудованного нефтеперегонной установкой. Смысл проекта - совмещение во времени процессов транспортировки и переработки нефти.

Авторское свидетельство № 160100. Способ транспортировки материала, например табачных листьев, к сушильным установкам с помощью водяного потока в гидротранспортере, отличающийся тем, что, с целью одновременного осуществления промывки табачных листьев и фиксации их цвета, используют воду, нагретую до 80-85 C.

Авторское свидетельство № 264466. Элемент памяти на тонкой цилиндрической пленке, нанесенной на диэлектрическую подложку, отличающийся тем, что, с целью упрощения элемента, сама пленка служит шиной записи-считывания.

ПРИЕМ 7

ПРИНЦИП "МАТРЕШКИ"

а) Один объект размещен внутри другого объекта, который, в свою очередь, находится внутри третьего и т. д.;

б) Один объект проходит сквозь полость в другом объекте.

Авторское свидетельство № 110596. Способ хранения и транспортировки разнородных по вязкости нефтепродуктов в корпусе плавучей емкости, отличающийся тем, что хранение их с целью уменьшения потерь тепла высоковязких продуктов производят в отсеках емкости, расположенных внутри отсеков, заполненных невязкими сортами нефтепродуктов.

ПРИЕМ 8

ПРИНЦИП АНТИВЕСА

а) Компенсировать вес объекта соединением с другими объектами, обладающими подъемной силой.

б) Компенсировать вес объекта взаимодействием со средой (за счет аэро-, гидродинамических и других сил).

Авторское свидетельство № 187700. Способ спуска в скважину и извлечения из нее стреляющей и взрывной аппаратуры, отличающийся тем, что, с целью удешевления и упрощения прострелочных и взрывных работ, спуск стреляющей и взрывной аппаратуры производят свободно под действием собственного веса, а подъем к устью скважины - с помощью встроенного в корпус реактивного двигателя.

При создании сверхмощных турбогенераторов возникла сложная задача: как уменьшить давление ротора на подшипники? Решение нашли в том, что над турбогенератором установили сильный электромагнит, компенсирующий давление ротора на подшипники.

Иногда приходится решать обратную задачу: компенсировать недостаток веса. При создании и эксплуатации шахтных электровозов возникает явное техническое противоречие: для увеличения тяги нужно утяжелять электровоз, а для уменьшения его мертвого веса следует делать электровоз возможно более легким. Группа сотрудников Ленинградского горного института разработала и успешно применила простое устройство, позволяющее снять это техническое противоречие и в полтора раза увеличить производительность рудничных электровозов: в ведущих колесах монтируется мощный электромагнит; создается магнитное поле, охватывающее колеса и рельсы; сила сцепления резко возрастает, а вес электровоза может быть снижен.

ПРИЕМ 9

ПРИНЦИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Заранее придать объекту напряжения, противоположные недопустимым или нежелательным рабочим напряжениям.

(Этот прием в формулировке по книге "Творчество как точная наука", 1979, с.86:

ПРИНЦИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНТИДЕЙСТВИЯ

а) Заранее придать объекту напряжения, противоположные недопустимым или нежелательным рабочим напряжениям.

б) Если по условиям задачи необходимо совершить какое-то действие, надо заранее совершить антидействие.)

ПРИМЕРЫ

Авторское свидетельство № 84355. Заготовку турбинного диска устанавливают на вращающийся поддон. Нагретая заготовка по мере охлаждения сжимается. Но центробежные силы (пока заготовка не потеряла пластичности) как бы отштамповывают заготовку. Когда же деталь остынет, в ней появятся сжимающие усилия.

На этом принципе основана вся технология предварительного напряжения железобетона: чтобы бетон лучше работал на растяжение, его предварительно укорачивают. Это едва ли не единственный случай, когда строительная техника использует более передовые методы, нежели машиностроение. Предварительно напряженные конструкции применяются в машиностроении еще очень редко, между тем использование этого приема могло бы дать колоссальные результаты.

|

|

Рис. 15 Как, например, сделать вал прочнее, не увеличивая его наружный диаметр? Решение этой задачи показано на Рис. 15. Вал составлен из вставленных одна в другую труб, предварительно закрученных на определенные расчетом углы. Иными словами, вал предварительно получает деформацию, противоположную по знаку той деформации, какую он получает во время работы. Крутящий момент должен сначала снять эту предварительную деформацию, только после этого начнется деформация вала в "нормальном" направлении. Составной вал весит вдвое меньше равного ему по прочности обычного монолитного. |

ПРИЕМ 10

ПРИНЦИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

а) Заранее выполнить требуемое изменение объекта (полностью или хотя бы частично).

б) Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие с наиболее удобного места и без затрат времени на доставку.

(Название приема в формулировке по книге "Творчество как точная наука", 1979, с.86:

ПРИНЦИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

)

Авторское свидетельство № 61056. Черенки многих плодово-ягодных и других культур, посаженные в почву, не укореняются вследствие недостатка питательных веществ в черенке. По данному изобретению предлагается создавать запас питательных веществ заранее, насыщая перед посадкой черенки в ванне с питательной смесью.

Авторское свидетельство № 162919. Способ снятия гипсовых повязок с помощью проволочной пилы, отличающийся тем, что, с целью предупреждения травм и облегчения снятия повязки, пилу помещают в предварительно смазанную подходящей смазкой трубку, выполненную, например, из полиэтилена, и заранее загипсовывают под повязку при ее наложении. Благодаря этому распиливать повязку можно от тела наружу - без опасения задеть тело.

Любопытный случай использования этого же принципа - окраска древесины до того, как дерево срубили: красители поступают под кору дерева и разносятся соками по всему стволу.

ПРИЕМ 11

ПРИНЦИП "ЗАРАНЕЕ ПОДЛОЖЕННОЙ ПОДУШКИ"

Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее подготовленными аварийными средствами.

ПРИМЕРЫ

Авторское свидетельство № 264626. Способ снижения токсического действия химических соединений с помощью присадок, отличающийся тем, что, с целью уменьшения опасности отравления химическими веществами, а также продуктами их превращений в организме, присадки добавляют непосредственно в исходные токсичные химические соединения при их изготовлении.

Авторское свидетельство № 297361. Способ предотвращения распространения лесного пожара посредством создания заградительных полос из растений, отличающийся тем, что, с целью придания огнестойкости растениям, образующим заградительную полосу, в почву вносят биологически усваиваемые или химические элементы, тормозящие процесс их воспламенения.

Патент США № 2879821: жесткий металлический диск, заранее расположенный внутри автомобильной шины и позволяющий продолжать движение на спущенной шине без повреждения покрышки.

Принцип "заранее подложенной подушки" можно использовать не только для повышения надежности. Вот характерный пример. В связи с тем, что в американских библиотеках часто пропадают книги, изобретатель Эмануэль Трикилис предложил прятать в переплеты кусочек намагниченного метала. При выдаче книги библиотекарь размагничивает этот металлический вкладыш, проталкивая книгу под специальной электрической спиралью. Если посетитель попытается уйти, взяв незарегистрированную книгу, то спрятанный в двери прибор среагирует на магнитный вкладыш в переплете.

Горноальпийская спасательная станция в Швейцарии применила аналогичный метод для быстрого обнаружения людей, попавших в снежную лавину. Теперь лыжник или житель местности, в которой часты лавины, носит небольшой магнит. При несчастном случае этот магнит помогает легко обнаружить пострадавшего с помощью искателя даже под трехметровым покровом снега.

ПРИЕМ 12

ПРИНЦИП ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ

Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или опускать объект.

Авторское свидетельство № 110661. Контейнеровоз, в котором груз не поднимается в кузов, а только приподнимается гидроприводом и устанавливается на опорную скобу. Такая машина работает без крана и перевозит значительно более высокие контейнеры.

ПРИЕМ 13

ПРИНЦИП "НАОБОРОТ"

а) Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие (например, не охлаждать объект, а нагревать).

б) Сделать движущуюся часть объекта (или внешней среды) неподвижной, а неподвижную - движущейся.

в) Перевернуть объект "вверх ногами".

Авторское свидетельство № 184649. Способ вибрационной очистки металлоизделий в абразивной среде, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса очистки, движения вибрации сообщают обрабатываемой детали.

|

|

Изобретатель решил эту задачу просто и изящно: металл идет по трубкам, опущенным ко дну литейной формы. По мере заполнения форма движется вниз, и, таким образом, каждая порция металла подается именно туда, где она должна застыть (см. Рис. 16). Рис. 16 Авторское свидетельство № 109942. Это изобретение решает важную проблему отливки крупногабаритных тонкостенных деталей. При отливке таких деталей желательно, чтобы металл поступал в форму сверху, и затвердение шло снизу вверх. Но лить металл в форму ("дождевой" способ) допустимо с высоты не более пятнадцати сантиметров, иначе металл сгорит или пропитается газами. А как быть, если форма имеет высоту два-три метра? Если подавать металл снизу, то первые порции его затвердеют, не успев подняться к верхней части формы. Литье всегда осуществлялось так, что двигался металл, а форма была неподвижной. Здесь все наоборот: движется форма, а залитый в нее металл остается неподвижным. Это позволило "совместить несовместимое": плавность заполнения формы и затвердевание металла снизу вверх, как при литье "дождевым" способом. |

ПРИЕМ 14

ПРИНЦИП СФЕРОИДАЛЬНОСТИ

а) Перейти от прямолинейных частей объекта к криволинейным, от плоских поверхностей к сферическим, от частей, выполненных в виде куба или параллелепипеда, к шаровым конструкциям.

б) Использовать ролики, шарики, спирали.

в) Перейти к вращательному движению, использовать центробежную силу.

Патент ФРГ № 1085073. Устройство для вварки труб в трубную решетку, в котором электродами служат катящиеся шарики.

Авторское свидетельство № 262045. Исполнительный орган проходческого комбайна, включающий породоразрушающие электроды, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности разрушения крепких горных пород породоразрушающие электроды выполнены в виде свободно вращающихся клиновых роликов, установленных на изолирующей оси.

Авторское свидетельство № 260874. Способ отделения нитей корда от резины, например, в каркасе изношенных покрышек, включающий выдержку покрышки в углеводородах, обработку ее высоконапорными струями жидкости, механическое расчесывание нитей и их обрезку, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности труда, обработку покрышки ведут в процессе ее вращения со скоростью, ослабляющей связь между частицами резины.

ПРИЕМ 15

ПРИНЦИП ДИНАМИЧНОСТИ

а) Характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы.

б) Разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга.

(Этот прием в формулировке по книге "Творчество как точная наука", 1979, с.87 имеет подпункт: в) Если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным, перемещающимся.)

Авторское свидетельство № 317390. Ласта плавательная резиновая, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения регулирования жесткости ее рабочей лопасти для различных по скорости и длительности плавания режимов, она имеет внутренние продольные полости, весь объем которых заполнен инертной несжимаемой жидкостью, статическое давление которой по необходимости изменяется на берегу или под водой.

Авторское свидетельство № 161247. Транспортное судно, корпус которого имеет цилиндрическую форму, отличающееся тем, что, с целью уменьшения осадки судна при полной загрузке, его корпус выполнен из двух раскрывающихся, шарнирно сочлененных полуцилиндров.

Патент СССР № 174748. Автомобиль с шарнирно соединенными секциями рамы, которые могут поворачиваться при помощи гидроцилиндров. Такой автомобиль обладает повышенной проходимостью.

Авторское свидетельство № 162580. Способ изготовления полых кабелей с каналами, образованными трубками, скрученными с токоведущими жилами, с предварительным заполнением трубок веществом, удаляемым из них после изготовления кабеля. Чтобы упростить технологию, в качестве заполняющего вещества применяют парафин, который после изготовления кабеля расплавляют и выливают из трубок.

ПРИЕМ 16

ПРИНЦИП ЧАСТИЧНОГО ИЛИ ИЗБЫТОЧНОГО РЕШЕНИЯ

Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить "чуть меньше" или "чуть больше". Задача при этом может существенно упроститься.

|

|

Рис. 17

Авторское свидетельство № 181897. Способ борьбы с градом, основанный на кристаллизации с помощью реагента (например йодистого серебра) градового облака, отличающийся тем, что, с целью резкого сокращения расхода реагента и средств его доставки, осуществляют кристаллизацию не всего облака, а крупнокапельной (локально) его части. Авторское свидетельство № 262333. Устройство для дозирования металлических порошков, содержащее бункер с дозатором, отличающееся тем, что, с целью обеспечения равномерной подачи порошка к дозатору, бункер снабжен внутренней приемной воронкой и каналом с электромагнитным насосом для подачи (с избытком) порошка к воронке (см. Рис. 17). |

ПРИЕМ 17

ПРИНЦИП ПЕРЕХОДА В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

а) Трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях (то есть на плоскости). Соответственно, задачи, связанные с движением (или размещением) объектов в одной плоскости, устраняются при переходе к пространству трех измерений.

б) Многоэтажная компоновка объектов вместо одноэтажной.

в) Наклонить объект или положить его "набок".

г) Использовать обратную сторону данной площади.

д) Использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или на обратную сторону имеющейся площади.

Авторское свидетельство № 150938. Полупроводниковый диод, отличающийся тем, что, с целью увеличения мощности диода, в нем применен профилированный электронно-дырочный переход и профилированный омический контакт без увеличения периметра полупроводниковой пластины. Переход от плоского контакта к объемному позволяет при прежних габаритах диода получить большую площадь пластины полупроводника и, следовательно, большую мощность, снимаемую с электронно-дырочного перехода.

Известный советский изобретатель Д. Киселев, долгое время работавший над совершенствованием долота для бурения нефтяных скважин, рассказывает в своей книге "Поиски конструктора": "В долоте также каждый подшипник обладает определенной грузоподъемностью, и если увеличить их число, дать меньшую нагрузку каждому, можно улучшить условия их работы, предотвратить износ. Именно по этому пути шла все время моя мысль в поисках различных схем размещения подшипников. Но мешали габариты долота, малое пространство, на котором я имел возможность располагать необходимое мне количество шариков и роликов. Теперь же я вдруг увидел решение, вот оно, рядом. На одном и том же участке поверхности можно разместить большее количество "элементов" подшипников в два яруса, как размещаются люди и вещи в купе пассажирских вагонов. Я даже рассмеялся: так просто было это решение, тщетно разыскиваемое много месяцев".

Авторское свидетельство № 180555. Способ механизации обмена вагонеток в горизонтальном проходческом забое, отличающийся тем, что, с целью устранения подрыва кровли и устройства разъездов, обмен груженых вагонеток на порожние производят посредством перенесения порожней вагонетки с возможным поворотом ее на угол 90 над составом под погрузку.