Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Дипломный проект

по специальности "Менеджмент организации"

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

2008

ВВЕДЕНИЕ

1.4 Логистика как механизм управления запасами

2. АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ МОКЕЕВА А.А

2.1 Общая характеристика предприятия ИП Мокеева А.А

2.2 Анализ хозяйственной деятельности ТП ИП Мокеева А.А

2.3 Анализ финансовой деятельности ТП ИП Мокеева А.А

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ТП ИП МОКЕЕВА А.А

3.1 План мероприятий по совершенствованию управления запасами

3.2 Экономическая оценка предложенных мероприятий на ТП ИП Мокеева А.А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Запасы представляют собой один из важнейших факторов обеспечения постоянства и непрерывности воспроизводства. Эту важную роль играют все составные части совокупного материального запаса, в том числе товарно-материальные запасы, находящиеся у предприятия отраслей обращения.

Управление запасами можно рассматривать как сложную динамическую подсистему, являющуюся структурным элементом системы более высокого уровня, которой является торговое предприятие в целом.

Эффективное управление предприятием во многом зависит от управления запасами. Это связано с тем, что они могут составлять значительный удельный вес не только в составе оборотных активов, но и в целом в активах предприятия.

Нарушение оптимального уровня запасов приводит к убыткам в деятельности предприятия, поскольку увеличивает расходы по хранению этих запасов; отвлекает из оборота ликвидные средства; увеличивает опасность обесценения этих товаров и снижения их потребительских качеств; приводит к потере клиентов, если это вызвано нарушением каких-либо характеристик товаров и так далее. Приводит к ухудшению финансового положения предприятия.

Поскольку от управления запасами зависит деятельность предприятия и его развитие, то тема дипломного исследования является актуальной.

Объектом исследования является предприятие индивидуального предпринимателя Мокеева А.А..

Предмет исследования - управление запасами на предприятии индивидуального предпринимателя Мокеева А.А.

Цель исследования - повышение эффективности управления запасами на торговом предприятии индивидуального предпринимателя Мокеева А.А.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- исследование методов и систем управления запасами;

- анализ деятельности торгового предприятия индивидуального предпринимателя Мокеева А.А. по управлению запасам продукции;

- разработка мероприятий по совершенствованию управления запасами торгового предприятия индивидуального предпринимателя Мокеева А.А.;

- экономическая оценка разработанных мероприятий.

При решении этих задач были использованы методы:

- аналитический;

- статистики,

- сравнения.

1. ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

1.1 Анализ методологий управления предприятием

Анализ является одной из важнейших функций управления предприятием. В системе анализа формируется информация в форме, удобной для принятия управленческих решений. Анализ бывает внутренний и внешний. Признаком разделения анализа на эти категории является характер используемых для него источников информации. Внешний анализ (финансовый) базируется на публикуемых отчетных данных, то есть на ограниченной части информации о деятельности предприятий, которая может стать достоянием общества. Внутренний анализ (управленческий) использует всю достоверную информацию о состоянии дел предприятия, доступную лишь ограниченному кругу лиц - управленческому персоналу предприятия .

Анализ является необходимой составляющей учетно-аналитической системы предприятия, в общем, и запасов в частности.

Управление - это функция систем различной природы (технических, биологических или социальных). Оно направлено на реализацию их целей с поддержанием присущей им структуры.

В процессе управления происходит взаимодействие двух объектов - управляющего и управляемого, которые соединены каналами прямой и обратной связи.

По каналу прямой связи передается управляющие сигналы. Системы управления с одной только прямой связью называются разомкнутыми. Если система управления получает информацию об объекте управления по каналу обратной связи и производит необходимые корректирующие воздействия на объект управления, то такие системы управления называются замкнутыми.

Применительно к предприятию кибернетический подход предполагает, что при управлении должны использоваться следующие принципы:

- управление рассматривается в рамках системы, включающей как предприятие, так и внешнюю среду;

- цель управления формируется в количественных терминах;

- действующие механизмы связи и управления анализируются с учетом, как детерминированности, так и стохастических изменений.

Поскольку управление предприятием всегда подчинено некоторой цели, то поэтому всегда можно говорить об управлении, оптимальном в известном смысле, например цель: максимизация прибыли за заданный период времени.

Процесс управления включает две составляющие:

- программные управляющие воздействия, зависящие только от времени;

- корректирующие управляющие воздействия, формируемые по принципу обратной связи, т.е. зависящие от рассогласований между текущими значениями контролируемых параметров и прогнозируемых программными. Поведение контролируемых параметров деятельности.

Все бизнес - процессы предприятия являются управляемыми. Управление каждым процессом осуществляется путем реализации Функций управления в отдельные дискретные моменты времени. В состав функции управления входят операции: планирование, учет, контроль, регулирование, анализ и прогнозирование.

Планирование - это определение поведения управляемого процесса в будущем в детерминированном виде.

Учет - определение фактического состояния управляемого процесса в дискретные моменты времени.

Контроль - это определение отклонений между запланированным и фактическим состоянием управляемого процесса в дискретные моменты времени.

Регулирование - обеспечение функционирования управляемых процессов в рамках заданных параметров.

Анализ - это поведение итогов осуществления управляемого процесса за период управления, выявление факторов, повлиявших на степень достижения запланированных результатов.

Прогнозирование - это определение на будущее вероятностных характеристик управляемого процесса. В зависимости от целей исследования функция прогнозирования рассматривается как самостоятельная или объединяется с планированием.

Управление предприятием протекает во времени, поэтому его следует рассматривать как процесс. Структура производственного процесса определяет, в свою очередь, структуру процесса управления. На каждом предприятии можно выделить несколько направлений деятельности (производство, сбыт, снабжение, финансы т.д.), а в рамках этих направлений - процессы более глубоких уровней, которые также являются объектами управления.

Система управления предприятием - это система управления организационного типа. В таких системах велика роль организации, координации и согласования поведения коллективов людей.

Формализации методов управления взаимодействует:

- с построением системы моделей, отражающих особенности поведения предприятия, моделей бизнес-процессов, представлением предприятия как композиции систем массового обслуживания, моделей данных, используемых на предприятии и т.д.;

- с созданием методов определения управляющих воздействий на основе принципа декомпозиции и агрегирования задач. Согласно этому принципу результат решения задачи управления верхнего уровня становится исходным условием для решения задачи, где построения управляющего воздействия задачи нижнего уровня.

Применение этих подходов позволяет:

- выделить ряд задач, к которым можно применить методы теории оптимального управления, конечных автоматов, планирования операций;

- создать эффективные процедуры принятия управленческих решений;

- применять эвристические методы стратегии управления;

- определить принципы формирования организованных структур предприятий.

В конце 90-х годов в России повысилась конкуренция и стала снижаться рентабельность предприятий. Руководители стали ощущать сложности при попытках оптимизировать затраты, чтобы продукция (услуги) оставалась одновременно и прибыльной и конкурентоспособной. В этот момент обозначилась необходимость модели деятельности предприятия, которая отражала бы все взаимосвязи различных подсистем в рамках одного бизнеса, и которая бы реагировала как на изменения внутренней структуры, так и внешнего окружения предприятия.

1.2 Особенности управления запасами и их типы

Как известно, управление состоит из следующего набора функций: планирование, прогнозирование, учет, анализ, регулирование. В соответствии с этим, в современной системе управления запасами осуществляются:

- планирование ассортимента и других факторов системы. В систему управления запасами предлагается включить также и этот блок. С помощью него система способна отвечать не только, сколько и в какие моменты заказывать, но и отбирать ассортиментные позиции, исходя из их специфики.

Прогнозирование. Управленческие решения должны быть предложены на основании прогнозирования спроса. Так как мнения специалистов отдела маркетинга или менеджеров управления запасами недостаточно, количественная расчетная методика должна быть использована в системе управления запасами, например, методика экспоненциального сглаживания. Мнение, тем не менее, может играть роль в модификации прогнозов при нестандартных обстоятельствах;

Учет сделок. Каждая система контроля должна содержать бухгалтерскую информацию для целей управления. В любой учетной системе содержатся данные обо всех отгрузках и получении товаров. Точность учета товаров трудно переоценить. Многие системы не обеспечивают принятие правильных решений, потому что не имеется точных данных о запасах в пути и в наличии;

- регулирование. Система должна включать блок определения решений о времени и количествах заказываемых товаров. Многие системы составляют заказы автоматически на основании принятых решений;

- сообщения об отклонениях. Сообщения могут касаться ситуаций, когда прогноз не отразил реальный спрос по пунктам, когда сформированы слишком большие заказы по пунктам, дефициты имеют слишком большие значения, и т.д.;

- сообщения о показателях эффективности. Этот блок должен обеспечивать высшее руководство обобщающей информацией об эффективности управления товарными запасами. Слишком много значения придают на практике коэффициенту оборачиваемости как на единственный показатель, что приводит к неправильным управленческим решениям .

Содержание управления запасами в литературе раскрывается как ответ на вопросы что, в какой момент в каком количестве заказывать. Т.е. система управления запасами должна сама оптимально находить точку заказа и выдавать оптимальные количества для заказа по всему ассортименту, следовательно, должна обеспечивать полную автоматизацию работы. Ответы на эти вопросы подавляющее большинство отечественных «систем управления» не дают. Полностью автоматизировать управление запасами с их помощью невозможно и основные решения остаются проблемой пользователя. С развитием логистики в фирмах началась перестройка управления материальными запасами и их тесная координация с общим материальным потоком фирм. В соответствии с целями этой перестройки были созданы отделы материальных потоков, не зависящие от сектора складов производственного отдела предприятия. Среди экстренных задач перед вновь созданными отделами, следует выделить «сведение до нуля погрешностей в складировании» и «передачу данных о состоянии складских запасов в масштабе реального времени».

Учитывая потенциальное значение запасов, исследование логистической системы должно рассматривать проблему управления запасами, включая поиск ответов на такие вопросы, как:

- какой уровень запасов следует иметь на каждом предприятии для обеспечения требуемого уровня обслуживания потребителя;

- в чем состоит компромисс между уровнем обслуживания потребителя и уровнем запасов в системе логистики;

- какие объема запасов должны быть созданы на каждой стадии логистического и производственного процесса;

- должны ли товары отгружаться непосредственно с предприятия;

- каково значение компромисса между выбранным способом транспортировки и запасами;

- каковы общие уровни запасов на данном предприятии, связанные со специфическим уровнем обслуживания;

- как меняются затраты на содержание запасов в зависимости от изменения числа складов;

- как и где следует размещать страховые запасы.

Изменение объемов товарно-материальных запасов в значительной степени зависит от превалирующего на данный момент отношения к ним предпринимателей, которое, безусловно, определяется конъюнктурой рынка. Когда основная их масса настроена оптимистично относительно возможностей экономического роста, они расширяют свои операции, увеличивают объемы инвестиций в создании запасов. Тем не менее, колебания их уровней не вызываются одним лишь этим. Важным фактором является здесь качество принимаемых решений, а также то, какая технология управления запасами используется.

Эффективное управленческое планирование запасов (как материальных ресурсов, так и готовой продукции) возможно на промышленном предприятии лишь как составная и неотъемлемая часть комплексного процесса управленческого планирования (бюджетирования), охватывающего все основные сегменты хозяйственной деятельности и взаимосвязи между ними. Это обусловлено тем, что запасы сырья и материалов и товарные остатки предоставляют собой два звена (стадии) непрерывного процесса кругооборота оборотного капитала предприятия (так называемого финансового цикла предприятия) .

Основной целью создания запасов является образование определенного буфера между последовательными поставками сырья, материалов, комплектующих для снижения общей суммы ежегодных затрат на управление.

Целью управления материальными запасами в логистической системе является координация усилий, направленных на поддержание запасов на таком уровне, который обеспечивал бы повышение эффективности функционирования всей логистической системы в целом.

Оценка экономической эффективности управления материальными запасами в логистической системе является ключевым моментом в осуществлении управления материальными потоками. Определение этого показателя имеет большое значение как на стадии развития стратегии управления запасами, так и при оценке конечных результатов деятельности по управлению запасами. Основная цель - оценка экономической эффективности управления материальными запасами в логистической системе - может быть конкретизирована в следующих задачах:

Разработка методики количественной оценки показателя экономического эффекта, получаемого в результате реализации логистической концепции управления материальными запасами;

Количественная оценка показателя экономической эффективности управления материальными запасами.

Исследование процесса образования синергетического эффекта при логистическом подходе к управлению запасами и разработка механизма его распределения между участниками логистического соглашения. Методика количественной оценки экономической эффективности управления материальными запасами в логистической системе промышленного предприятия базируется на концептуальном подходе к определению экономической эффективности логистической системы в целом.

Реализация первой задачи при определении экономической эффективности управления материальными запасами в логистической системе состоит оценки экономического эффекта, получаемого в результате применения логистики.

Экономический эффект от логистического подхода к управлению запасами в логистической системе предприятия складывается. В-первых, за счет уменьшения величины капитала, инвестированного в материальные запасы в границах логистической системы и абсолютного высвобождения части денежных средств, альтернативное использование которых позволяет получить дополнительную прибыль от операций на финансовых рынках. Во-вторых, за счет ускорения оборачиваемости средств, инвестированных в материальные запасы, что приводит к росту выручки от реализации и, в случае рентабельной работы предприятия, к росту прибыли от реализации; в-третьих, за счет сокращения переменной части издержек на формирование и хранение запасов, зависящие от величины хранимых запасов .

Эффективность логистических систем можно рассматривать с точки зрения системотехники как систему массового обслуживания, характеризующуюся вероятностью успешного выполнения логистических операций.

Сегодня, благодаря ряду факторов (в том числе внедрению логистики) многие предприятия последовательно связаны друг с другом, производство и система запасов приобретают взаимозависимый характер. В такой ситуации управление производством означает организацию работы не только каждого звена в отдельности, но и всех вместе как единого целого. Многие формы стали исходить из метода комплексного регулирования, позволяющего гармонично соединить все звенья и соразмерить объемы производства и запасов. В целях снижения соразмерности объемов производства в запасах, наиболее широко применяется такой метод контроля, как обратная связь в системе производственных запасов.

Благодаря целенаправленному применению организационных, плановых и контрольных мероприятий можно, с одной стороны, воспрепятствовать созданию излишних запасов, а с другой стороны - устранить такой недостаток, как отсутствие готовности к поставкам.

Эффективное управленческое планирование запасов (как материальных ресурсов, так и готовой продукции) возможно на промышленном предприятии лишь как составная и неотъемлемая часть комплексного процесса управленческого планирования, охватывающего все основные сегменты хозяйственной деятельности и взаимосвязи между ними. Это обусловлено тем, что запасы сырья, материалов и товарные остатки представляют собой два звена (стадии) непрерывного процесса кругооборота оборотного капитала предприятия (так называемого финансового цикла предприятия).

В настоящее время запасы помогают скрывать различные недостатки в производственной деятельности фирм (проблемы качества, неспособность производить товар малыми партиями, правильно планировать закупки необходимой продукции, помехи в производстве и поставке сырья и т.д.).

Под управлением запасами понимается вид производственной деятельности, систематизирующий работу по образованию и расходованию запасов.

Управление запасами основано на теории запасов. Теория запасов - это раздел исследования операций. Менеджеры фирм должны рассчитывать объем запасов, который даст возможность поддерживать баланс между входным и выходным материальным потоком, обеспечения быстрого их продвижения.

Оптимальный баланс обеспечивает минимальный уровень запасов при непрерывном цикле производства.

Управление запасами - очень непростая задача. Спрос и предложение планируются и управляются, таким образом, осуществляется движение запасов. Если спрос и предложение соответствуют запланированной модели, значит, что запасы в точности соответствовали плану.

В условиях рынка часто возникают ситуации, когда спрос и предложения становятся неуправляемыми. Отклонение может быть по времени и по количеству. Запланированность движения запасов может возникать в случае производства товара большими партиями, несоответствия объема продаж, при поставке товаров раньше срока и т.д. На все выше сказанное оказывает влияние изменение внешней среды. Управление запасами призвано свести это влияние к минимуму путем повышения эффективности логистического процесса.

Таким образом, эффективность управления запасами тесно связано с эффективностью планирования спроса и предложения.

При разработке стратегии управления запасами учитывается товарная политика фирмы. Что же такое товар? Товар - это физический объект или услуга, а также символические частности и обязательства, которые могут удовлетворять нужды и потребности, принести выгоду покупателю. Поэтому товар рассматривается с точки зрения покупателя. Покупатель приобретает не только товар как физический объект, но и услуги, которые сопутствуют его продаже. Другими словами, покупатель покупает удовлетворение той или иной своей нужды или потребностей. Следовательно, можно сказать, что товары материальны, а услуги абстрактны. Хотя и первые, и вторые предназначены для удовлетворения потребностей покупателя и являются предметом изучения в логистике .

В логистике понятие «товар» включает в себя фактический товар (в вещественной форме), а «услуга» - это приемы продвижения товара, стимулирования сбыта, производственные процессы, связанные с улучшением качества продукции.

Все этапы доставки товаров сопровождаются обменной информации, она образует информационные потоки. Цель финансовых потоков, также объединяет всех участников доставки товаров в необходимости оплаты товаров и услуг. Товарно-материальные потоки - по сути, и есть движение товаров от производителя до конечного потребителя .

Решения, принимаемые в рамках товарной политики, должны определять следующее: номенклатуру товаров, глубину и ширину ассортиментных групп товара, диапазон размеров каждого товара, модификации товара, выпускаемое за определенный период времени, и др. Товарная политика формирует запасы продукции на фирмах. Поэтому в логистике уместно рассмотреть политику фирм в области управления запасами «точно вовремя» (в некоторых изделиях можно встретить определение «точно в срок»).

«Точно вовремя» - это философия, которая может быть применена в логистике ко всем аспектам предпринимательства, включая производство, отгрузки и закупки продукции. Ядром этой философии является точка зрения, что все запасы нежелательны, и они должны быть устранены или сведены к минимуму.

Возникает вопрос: строить ли на имеющейся площади фирмы складские помещения для хранения запасов или расширять производственные мощности, а с ними и выпуск продукции. Фирмы, как правило, применяют второй вариант, поскольку метод управления запасами по принципу «точно во время» связывает всю деятельность в процессе физического производства и распределения. Цель этого метода - производить и отгружать продукцию точно вовремя для ее дальнейшего использования. Важное значения для реализации принципа «точно во время» имеет такие аспекты, как закупки и производство вместе с контролем качества. Для успешной реализации продукции по этому методу большое значение имеет вид транспортировки и отгрузки. Каждый вид транспортировки, естественно, имеет свои преимущества и недостатки относительно других видов. Например, автотранспорт эффективен при перевозке продукции мелкими партиями из товарно-распределительных центров в соответствии с графиком производства. Поэтому компании стали в большей мере использовать автотранспорт, чем железнодорожный транспорт, сохранив за железнодорожным транспортом приоритет по перевозкам на большие расстояния. Просматривается также тенденции некоторых компаний при использовании метода «точно во время» к сокращению количества поставщиков и их географическому приближению к своим предприятиям.

Из теории управления запасами известно, что планирование управления ими зависит от целей накопления запасов в распределении товаров, где каждый из запасов выполняет свою функцию.

Запасы служат для того, чтобы ослабить непосредственные зависимости между поставщиком, производителем и потребителем. Наличие запасов позволяет обеспечивать производство сырьем, поставляемым оптимальными по размеру партиями, а также производить переработку сырья в готовую продукцию партиями оптимального размера.

Запасы сырья ослабляют зависимости поставщика сырья от производителя продукции. Запасы готовой продукции ослабляют зависимость производителя этой продукции от ее потребителя. Запасы полуфабрикатов, находящихся в процессе производства, снижает зависимость друг от друга отдельных цехов. На предприятиях, где производство продукции построено таким образом, что материалы обрабатываются отдельными партиями, необходимо наличие межцехового буферного запаса полуфабрикатов.

Запасы существуют во всех отраслях материального производства при продвижении материального потока от первичного источника сырья до конечного потребителя. Управление запасами на каждом участке имеет свою специфику.

При превращении сырья в конечный продукт и продвижении его до конечного потребителя создаются два основных вида запасов:

Производственные;

Товарные.

Каждый вид в свою очередь делится:

Запасы текущие;

Запасы страховые;

Запасы сезонные.

Производственные запасы представляют собой запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей сферы материального производства, предназначенные для производственного потребления. Цель создания таких запасов - обеспечить непрерывность производственного процесса.

Запасы товарные представляют собой запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей, запасы на пути следования товара от поставщика к потребителю (на предприятиях оптовой, розничной торговли, в заготовительных организациях, запасы в пути). В свою очередь, запасы могут быть запасами средства и предметов потребления.

Запасы текущие - основная часть производственных и товарных запасов. Эта категория запасов обеспечивает непрерывность производственного процесса между очередными поставками. Величина текущих запасов постоянно меняется.

Запасы страховые - предназначены для непрерывного обеспечения материалами и товарами производственного или торгового назначения в случае различных непредвиденных обстоятельств. К этим обстоятельствам можно отнести:

Отклонение величины или периодичности партий поставок от предусмотренных договором;

Возможные задержки материалов (товаров) в пути при доставке;

Непредвиденное возрастание спроса.

Прямой путь к изменению уровня сервиса - увеличить или уменьшить объем страховых запасов на одном или нескольких складах. Увеличение страховых запасов в логистической системе в целом сдвигает вверх кривую соответствующих издержек и увеличивает доступность услуг для клиентов . Запасы сезонные образуются при сезонном характере производства, потребления или транспортировки.

Существуют несколько видов запасов.

Буферный запас организуется между поставщиками и потребителем. Он используется для компенсации задержек, связанных с движением материалов; для ослабления зависимости потребителя от поставщика; для обеспечения возможности закупки продукции, а также ее производства партиями оптимального размера.

Запасы готовой продукции служат следующим целям: обеспечению производства продукции партиями оптимального размера; удовлетворению ожидаемого спроса; компенсации отклонений фактического спроса прогнозируемого (гарантийного) запаса.

Издержки выполнения заказа - это накладные расходы, связанные с реализацией заказа и зависящие от размера заказа. В промышленности эти издержки относят на подготовительно-заключительные операции.

Система заказа применяется в системе управления запасами:

Товаров, на которые невозможно определить текущий спрос, но наличие, которых имеет значение (запасные части для механизмов станков и т.д.). Конечная продукция в условиях непредсказуемости рынка при очень коротких сроках поставок и т.д.);

Дешевых универсальных товаров, затраты на хранение запасов которых сравнительно низкие (невысокая рента, небольшой риск и не требует большого пространства для хранения);

Товаров, потребность в которых сложно определить (товары с непостоянным процентом списания и т.д.).

Запасы для компенсации задержек связаны с продвижением материальных ресурсов. Обычно определение величины таких запасов не вызывает затруднений, если известно время задержки.

Запасы, необходимые для удовлетворения ожидаемого спроса, содержится для того, чтобы покрыть прогнозируемый спрос. Поскольку величина и время спроса предполагается известными, то определение таких запасов не вызывает особых затруднений.

Гарантийный запас служит для удовлетворения непредсказуемого увеличения спроса. Наличие этих запасов компенсирует отклонение фактического прогнозируемого спроса.

Практическая реализация концепции логистики связывается с оптимизацией совокупных запасов на фирмах и компаниях. Критерием оптимизации запасов являются издержки: по закупкам, по содержанию запасов, в результате отсутствия продукции и т.д.

Управление запасами предусматривает организацию контроля их физического состояния.

Контроль состояние запасов - это изучение и регулирование уровня запасов производственно-технического назначения, изделий народного потребления и др. с целью выявления отклонений от норм запасов и принятия, оперативных мер к ликвидации отклонений. Оно выполняется с целью выявления отклонения от норм запасов. В случае выявления отклонений принимаются оперативные меры к ликвидации отклонений. Так превышения фактического запаса над его нормой повышаются затраты на содержание запасов. Если же фактический запас меньше нормы, то в случае задержки поставок его может быть недостаточно для обеспечения выпуска продукции . Контроль состояния запаса может проводиться на основе данных учета запасов, переписей материальных ресурсов, инвентаризации и т.д. на практике применяются различные методы контроля.

Необходимость контроля состояние запасов обусловлена повышением издержек в случае выхода фактического размера запаса за рамки, предусмотренные нормами запаса. Контроль состояния запаса проводится на основе данных учета запасов и может осуществляться непрерывно либо через определенные периоды.

На практике принимаются различные методы контроля, которые можно классифицировать по следующим признакам:

Порядок проверки: периодическая или непрерывная;

Пороговый уровень запаса: наличие или отсутствие;

Величина заказываемой партии: одинаковая или разная.

Выбор систем контроля состояния запасов является действенным механизмом, где повышения эффективности предприятия функционирования деятельности. Решение данной задачи требует опыта, умения моделировать процесс пополнения и расходования запаса, знания коммерческой ситуации.

1.3 Модели и системы управления запасами

Основные задачи, решаемые при управлении запасами, - что, когда и в каких количествах заказывать, чтобы поддерживать оптимальный уровень запасов.

При этом используются две основные модели:

Модель с фиксированным объемом заказа;

Модель с фиксированной периодичностью заказа.

Рассмотрим подробно первую систему, которая проста и является своего рода классической. В этой системе размер заказа постоянной величиной, и повторный заказ подается при уменьшении наличных заказов до определенного критического уровня - точки заказа.

Определение оптимального значения объема заказа представляет собой нахождение наилучшего сочетания стоимости хранения и стоимости выполнения заказа, находящимися в обратной пропорциональности. При небольших объемах заказов снижаются складские расходы на их содержание, но возрастают расходы на возобновление заказа и его доставку (заказы приходится делать чаще). При увеличении величины закупочной партии снижаются затраты на закупку, возможно получение оптовых скидок, но стоимость складирования возрастает .

Общие годовые расходы на запасы представляют собой годовой стоимости хранения и годовой стоимости заказа запаса. Оптимальное значение объема заказа получило название «экономичный объем заказа» (economic order quantity models - EOQ) и определяется как объем заказа при минимальном значении общих годовых расходов на запасы. В практической же деятельности предприятию важно, как уже говорилось, не только определение оптимального уровня запасов, но и планирование графика поддержания целевого уровня на протяжении всего бюджетного периода (задачи производственной логистики).

Прикладные модели управления запасами построены на тех же методологических принципах сопоставления «выгод - издержек», но являются развернутыми с точки зрения планирования статей «Приход» и «Расход» запасов во времени (в рамках краткосрочного, например, квартального бюджета). Наиболее известными прикладными моделями управления запасами, использующимися на Западе, являются:

Модель EOQ (economic order quantity, то есть «расчет оптимальной величины одной закупки возобновления запасов») - для запасов материальных ресурсов;

Модель EPR (economic production run, то есть «расчет оптимальной величины одной партии выпуска») - для запасов готовой продукции.

В основной модели EOQ предполагается единовременное пополнение запаса в полном объеме. Но в случае производственных запасов, когда производитель и потребитель запасов совпадают, происходит постепенное пополнение запасов. Если темпы производства опережают темпы потребления, то производство занимает только часть цикла развития запасов. Их необходимый уровень складывается из разницы производства и потребления на текущий момент времени. Производство прекращается, когда уровень запасов достигает оптимального значения, и далее происходит только потребление запасов. Когда наличный запас заканчивается, цикл повторяется.

Прикладные модели управления запасами материальных ресурсов (EOQ, АВС - метод).

Применение модели EOQ основывается на формуле (1.1) расчета оптимальной величины одного заказа на возобновление запасов:

где EOQ - оптимальный размер закупки запаса в физических единицах;

Q - оценка потребления запаса за бюджетный период (квартал) в физических единицах;

О - операционные издержки по заказу: отчетность, ведение переговоров, осуществление расчетов;

С - складские и иммобилизационные издержки по запасу в течение бюджетного периода (квартала).

Стоимость закупки не входит в формулу, так как здесь содержится ответ на вопрос не «у кого покупать», а «сколько покупать». Иными словами, применение данной модели как раз укладывается в понятие оперативного управления в рамках бюджетного задания

Эта система основана на выборе размера партии, минимизирующего общие издержки управления запасами. Последние состоят из издержек выполнения заказа и издержек хранения запасов.

Издержки выполнения заказа - это накладные расходы, связанные с реализацией заказа и зависящие от размера заказа. В промышленности эти издержки относятся на подготовительно-заключительные операции. В классическом виде модели EOQ редко применяется на практике, потому что в ней присутствуют достаточно смелые «упрощения». Так, во-первых, предполагается, что производственное потребление ТМЦ задано заранее и весьма равномерно в течение всего бюджетного периода и, во-вторых, не учитывается такой важный логистический фактор, как время от момента заказа до поступления запасов на склад предприятия. И наконец, самое важное - в упрощенной модели EOQ при расчете совокупных издержек берутся только производственные затраты (критерий эффективности), а косвенные вероятностные издержки изменения финансовой устойчивости не учитываются. В практической деятельности предприятий, как правило, применяется усложненная модель EOQ с учетом необходимости постоянно иметь на складе минимальный размер запаса на случай непредвиденных обстоятельств («всплеска» рыночной конъюнктуры, что заставит перейти на предельный производственный режим, задержка по каким-либо причинам очередной партии поставок и пр.). Этот минимальный запас (назовем его НЗ - неприкосновенный запас) обеспечивает предприятию определенную «маржу безопасности» от форс-мажорных обстоятельств. В модели EOQ с введением фактора маржи безопасности присутствуют четыре дополнительных параметра:

Время от момента заказа до поступления запасов на склад (или до производства);

Ежедневное потребление (или реализация);

Величина НЗ, постоянно на складе компании;

Уровень запасов, сигнализирующий о необходимости поставки нового заказа - ОР (order point).

Величина неприкосновенного запаса определяется на основе того, насколько существенным является производство (или поставка) того или иного вида продукции или ТМЦ. При введении в модель фактора НЗ в расчет включается такая категория, как вероятные издержки остановки производства (вследствие отсутствия на складе запаса ТМЦ). При увеличении НЗ вероятность «остановки цикла» уменьшается. Вероятность остановки производства рассчитываются на основе данных прошлых периодов по ежедневному потреблению и время поставки. Данные по вероятностям остановки применяются по каждому заказу на поставку (так как вероятность остановки производства имеет место перед каждой поставкой заказа). При этом на основе модели рассчитывается оптимальная величина НЗ, при которой совокупные издержки (содержания и не содержания НЗ) уравновешивают друг друга.

Заказ на поставку размещается при уменьшении наличного запаса до точки заказа. После размещения заказа запас продолжается уменьшаться, поскольку заказанный товар транспортируется за какой-то промежуток времени t (время выполнения заказа). Величина запаса в точке заказа должна выбираться такой, чтобы в рабочей ситуации за время t запас не опустился ниже страхового. В случае непредвиденного увеличения спроса начнёт работать страховой запас. В этом случае должна быть осуществлена дополнительная поставка. Такая система контроля предусматривает защиту от возникновения дефицита .

Эта система предполагает непрерывный учет остатков запасов для определения точки заказа.

На практике система контроль над состоянием запасов с фиксированным размером заказа применяется в случаях возникновения:

Больших потерь в результате отсутствия запаса;

Высоких затрат на хранения запасов;

Высокой стоимости заказываемого товара;

Высокой степени неопределенности спроса;

Скидок с цены в зависимости от заказываемого количества.

При применении системы, контролем состоянием запасов с фиксированной периодичностью заказа, осуществляется через равные промежутки времени посредством проведения инвентаризации остатков. Заказ на поставку новой партии товара составляется по результатам проверки. Размер заказываемой партии определяется разностью между нормой максимального товарного запаса и фактически оставшейся его величиной. Для исполнения заказа необходимо время, поэтому необходимо увеличить размер партии на величину ожидаемого расхода за это время. Размер заказываемой партии можно определить по формуле:

где Q - размер заказываемой партии;

Змах - предусмотренный нормой максимальный запас;

Зф - фактический запас на момент проверки;

Зt - запас, который будет израсходован в течение размещения и выполнения заказа.

Интенсивность спроса этой модели является величиной переменной. Заказ осуществляется через равные промежутки времени. Но величина заказываемой партии в различных периодах будет различной. Эта система применяется в случае, когда есть возможность заказывать различные по величине партии. Особенностью этой системы является возможность возникновения дефицита. Он возникает при усилении спроса, поскольку запас заканчивается до наступления срока подачи заказа.

Можно отметить, что система контроля над состоянием запасов с фиксированной периодичностью заказа применяется в таких случаях:

При возможности получения заказа различными по величине партиями;

При сравнительно небольших расходах по размещению заказа и его доставке;

При сравнительно небольших потерях от возможного дефицита.

Не менее перспективным, при развитии комбинированных методов является привлечение административно-организационного ресурса. Имея в виду активное привлечение маркетологов, с точки зрения прогнозов (текущего и оперативного), а также дистрибьюторов (дилеров, агентов, менеджеров по продажам и т.п.) и их экспертных оценок будущих объемов реализации.

На основании этого можно разработать блок - схему формирования модели управления запасами, она представлена на рис. 1.1. В качестве основной стратегии используется модель пополнения запасов с постоянной периодичностью и переменной величиной заказа.

Рис.1.1. Модель управления запасами

Последнее новшество в сфере производства (дифференциация продукции на возможно более поздней стадии производства на базе максимально однотипных комплектующих; использование выгод массового производства не на стадии сборки, а на стадии изготовления комплектующих изделий; стремление к максимальному удовлетворению потребностей клиента на этапе выбора товара для производства) требуют его гибкости на цеховом уровне, достигаемой как за счет расширения возможностей по переналадки оборудования, так и благодаря применению новых методов управления запасами.

Одним из методов сокращения запасов, повышения гибкости производства и возможности противостояния возрастающей конкуренции стал метод «Точно в срок», получивший наибольшее распространение в США и странах Западной Европы. Указанный метод, кардинально преобразовавший традиционные представления об управлении производством, включая товарно-материальные запасы, уходит своими корнями не только в сферу экономики, но и глубже - в сферу потребления готовой продукции. С внедрением в практику фирм метода «Точно в срок» произошла увязка требований клиентов, стратегии продажи и экономики производства с планированием и управлением производственного процесса.

Принципиальная идея данного метода базируется на трех предпосылках, правильность которых была многократно подтверждена эмпирическим путем.

Во-первых, предполагается, что заявки потребителей готовой продукции должны ожидать не ее запасы, а производственные мощности, готовые перерабатывать сырье и материалы, поступающие почти «с колес». Вследствие чего объем производственных запасов, рассматриваемый как замороженные мощности, минимизируется.

Во-вторых, в условиях минимальных запасов необходима непрерывная рационализация в организации и управлении производством, ибо высокий объем запасов нивелирует ошибки и недостатки в этой области: узкие места производства, не синхронизированные операции, используемые производственные мощности, ненадежная работа поставщиков, а также другие недостатки отходят на второй план.

В-третьих, для оценки эффективности производственного процесса, помимо уровня затрат и производительности фондов, следует включить срок реализации заявки, так называемую длительность полного производственного цикла. Короткие сроки реализации заявок облегчают управление предприятием и способствуют росту конкурентоспособности благодаря возможности гибкого реагирования на изменения внешних условий.

Указанные предпосылки приводят к требованию максимального сокращения продолжительности производственного цикла, что достигается за счет:

Снижения запасов оборотных средств и поточного производства;

Сокращения объема производственных и транспортируемых партий;

Надлежащего размещения рабочих мест и транспортных путей;

Изменений конструкций станков и оборудования и подготовки персонала с целью максимального сокращения сроков технического перевооружения производства.

Производственным процессом при применении метода «Точно в срок» рассматривается логистическая цепь, представляющая собой прохождение материального потока от поставщиков к потребителям через очередные стадии обработки.

В обычном, не ориентированном на потребности потребления планировании и управлении производством, существуют три отдельные части: кооперирование снабжения, управление ходом производственного процесса и сбыт изделий. В системе «Точно в срок» все перечисленные элементы создают интегральное иерархическое целое. В противоположность традиционным методам управления, в соответствии с которыми центральное звено планирования производства выдает производственные задания всем отделам и промышленным подразделениям, при методе «Точно в срок» централизованное планирование касается только после звена логистической цепи, т.е. склада готовой продукции. Все другие производственные и снабженческие единицы получают распоряжения непосредственно от очередного (находящегося ближе к концу) звена логистической цепи. К примеру, склад готовых изделий дал заявку, что равнозначно выдаче производственного задания на определенное число изделий в монтажный цех, монтажный цех отдает распоряжение об изготовлении деталей цехам обработки и отделу кооперирования и т.д. (Рис. 1.2).

Рис. 1.2. Управление производством: а) в традиционной системе; б) системе «Точно в срок»

Производственное задание всегда выдается подразделению, использующему (или обрабатывающему) данную деталь. Тем самым материальный поток от «источника» к «потребителю» предваряется потоком информации в обратном направлении. Производству «Точно в срок» предшествует информация «точно в срок». Элементами, соединяющими потоки материалов и информации в промежуточных звеньях, являются карты-указатели. Если в традиционных системах управления одна и та же карта-указатель сопровождает контейнер с деталями при прохождении через очередные звенья логистической цепи, то при системе «Точно в срок» каждое промежуточное звено имеет в своем распоряжении целый комплекс карт, число которых равно числу контейнеров. Пересылка от «потребителя» к «источнику» карты, содержащей необходимую информацию, равнозначна выдаче производственного задания, которое в полной мере обязывает «источник» приступить к его выполнению в соответствии с данными, содержащимися в карте.

Поскольку в системе «Точно в срок» роль централизованного планирования ограничена, то значение производственного задания от «потребителя» к «источнику» чрезвычайно возрастает. Это практически означает то, что выполнение плановых заданий (касающихся готовой продукции) проводится очень точно, иногда даже за счет сверхурочного времени.

Как известно, успех продукции на рынке и, следовательно, успех предприятия в условиях современной экономики зависит, прежде всего, от трех факторов: нововведений, производительности (эффективности) и качества продукции.

Если проблемы инноваций в принципе находятся вне сферы стратегии «Точно в срок», то производительность труда и качество продукции связаны с ней непосредственно. Требование эффективности и максимального сокращения продолжительности производственного цикла приводит к тому, что необходимостью становится отказ от межоперационных контрольных мест. Одновременно повышаются требования к качеству готовой продукции. На помощь новым способам организации производства приходит здесь самая современная техника. Сенсорные датчики формы и параметров, работающие на базе переработки информации, установление на автоматизированных и роботизированных рабочих местах, позволяют осуществлять стопроцентный контроль качества деталей.

В то же время на тех участках производственного процесса, где использование современных решений измерительной техники еще невозможно, в качестве переходной ступени используются системы самоконтроля, подкрепленные соответствующими материальными стимулами. Фирмы, внедряющие стратегию «Точно в срок» обычно начинают с выделенного производственного участка, после же получения соответствующего опыта распространяют применение указанного метода на очередные участки и предприятия. Зарубежный опыт свидетельствует, что фирмы, взявшие на вооружение данный метод, как правило, от него не отступают и не возвращаются к традиционным методам управления производством.

Практика показывает, что для эффективного внедрения стратегии «Точно в срок» необходимо изменение способа мышления целого коллектива, занимающегося, вопросами производства и сбыта. Традиционный стереотип мышления типа «чем больше, тем лучше» должен быть заменен схемой «чем меньше, тем лучше», если речь идет об уровне запасов, использовании производственного цикла или о величине партии продукции.

Важные задачи стоят также перед руководящими кадрами фирм, которые, с одной стороны, сами должны быть убеждены в преимуществах внедрения системы «Точно в срок», а с другой стороны, должны суметь убедить в этом руководящий персонал нижнего звена управления. Это довольно трудная задача, т.к. обычно при внедрении системы «Точно в срок» значительно возрастают требования к дисциплине труда всех работников.

Поскольку внедрение концепции «Точно в срок» нарушает существенную информационную систему, то предприятия или фирмы связывают внедрение этой концепции с разработкой и внедрением новой системы сбора производственных данных в оборотах документации, в которой, как правило, отказывают (частично или полностью) от бумажных носителей информации в пользу открытой мониторной связи.

Результаты подробного анализа, проведенного по внедрению концепции «Точно в срок» на западноевропейских предприятиях, впечатляют. Запасы незавершенного производства сократились более чем на 80 %; запасы готовой продукции - примерно на 33%. Объем производственных запасов (материалов и кооперированных деталей) колеблются от 4 часов до 2 дней по сравнению с 5-15днями до внедрения метода «Точно в срок». Производительность производственного цикла (срок реализации заданий всей логистической цепи) снизилась примерно на 40%; производственные издержки - на 10-20%. Значительно повысилась гибкость производства.

Затраты, связанные с подготовкой и внедрением, и использованием стратегии «Точно в срок» относительно не велики и они окупаются, как правило, уже несколько месяцев спустя при грамотном функционировании системы .

Использование стратегии «Точно в срок» дает и другие выгоды, в том числе неэкономического характера. Например, создание прозрачной структуры материальных потоков в виде промежуточных звеньев способствует широкому внедрению технологии типа СИМ.

Использование принципов системы «Точно в срок» оказывает также положительное влияние на долгосрочную инвестиционную политику предприятия, которая в данном случае отдает предпочтение машинам и оборудованию, связанным с гибкой автоматизацией производственных, транспортных и контрольных процессов.

Фирмы часто используют математические модели для выбора уровня запасов путем балансирования затрат на подготовительные операции или расходов на выполнение заказа и составления затрат при дефиците запасов с затратами на хранение запасов. Затраты на хранение запасов включают в себя не только затраты на содержание запасов на складе, издержки вследствие порчи продукции и стоимость морального износа, но и издержки капитала. Иными словами, норму прибыли, которую можно было бы получить путем использования других возможностей инвестиции при эквивалентном риске.

В настоящее время широко применяются системы управления запасами, как системы заказа MRP-1, MRP-2, и ОРТ, Kanban.

Коротко о них можно сказать следующие.

Система MRP-1 (Material Requirements Planning). Производство планируется исходя из потребностей в конечном продукте. Эта система базируется на простом принципе: исходная точка - это предсказуемый (прогнозируемый) или известный спрос на конечную продукцию.

Подобные документы

Классификация запасов как элемент стратегии управления запасами. Организационная характеристика предприятия. Организация эффективного управления запасами. Закупки и потребление материальных ресурсов. Логистические концепции процесса управления.

курсовая работа , добавлен 21.01.2012

Особенности разработки проекта оптимизации управления запасами на примере работы ООО "Народный пластик". Ситуационный анализ деятельности предприятия, разработка проекта оптимизации управления запасами предприятия. Разработка бизнес-плана на 6 месяцев.

дипломная работа , добавлен 22.02.2014

Преимущества и недостатки систем управления запасами, их содержание и классификация. Анализ эффективности управления запасами сырья и материалов на предприятии ООО "САРРРО", пути оптимизации производства товаров с применением логистического подхода.

курсовая работа , добавлен 02.06.2012

Характеристика систем управления запасами, их функций и видов. Изучение процесса и политики планирования при управлении запасами на примере предприятия "САН ИнБев". Расходование, распределение запасов со склада, затраты на хранение сырья и материалов.

дипломная работа , добавлен 16.04.2011

Рассмотрение моделей и методов теории управления запасами. Исследование и оценка эффективности действующей системы на предприятии. Анализ и усовершенствование применяемых методов. Основные факторы, влияющие на управление производственными запасами.

курсовая работа , добавлен 15.10.2014

Понятие запасов и раскрытие экономической сущности теории управления запасами. Изучение потребительского спроса и описание основных типов моделей управления запасами. Модель Уилсона и элементы обобщённой модели управления потребительскими запасами.

контрольная работа , добавлен 17.12.2014

Раскрытие сущности, характеристика моделей и изучение элементов системы управления материальными запасами предприятия. Анализ системы управления материальными запасами организации ООО "Звезда". Совершенствование системы управления материальными запасами.

курсовая работа , добавлен 21.01.2012

Экономическая сущность, классификация и оценка материальных запасов. Управление материальными запасами в розничных торговых предприятиях. Анализ управления запасами. Изучение спроса. Оптимизация товарных запасов. Ликвидация слабооборачивающихся запасов.

дипломная работа , добавлен 13.06.2006

Обзор существующих методов управления запасами. Необходимость в существовании запасов, риски их создания, поддержания. Особенности управления запасами в торговых компаниях на примере ассортимента аптеки. Анализ фармацевтического рынка и в частности аптек.

курсовая работа , добавлен 31.05.2014

Сущность запасов и их классификация на производственных предприятиях. Логистические системы управления запасами и их роль в обеспечении производственного процесса на предприятиях. Анализ организации управления запасами на примере СП "ВитарАвтомотив".

Актуальность работы обусловлена тем, что товарные запасы играют большую роль в системе организации деятельности предприятия. Значительная часть денежных средств организации аккумулирована в товарных запасах, поэтому эффективное управление товарными запасами является приоритетной задачей в организации управления предприятием.

Целью нашей работы являлось проведение анализа и разработка рекомендаций по повышению эффективности управления товарными запасами на предприятии.

Исходя из цели, в работе были поставлены и решены следующие задачи:

Изучить теоретические основы управления товарными запасами,

Рассмотреть основные модели управления товарными запасами и принципы расчета оптимальных размеров запасов,

Провести анализ деятельности предприятия, выявить динамику его развития,

Провести более подробный анализ состояния товарных запасов предприятия,

Выявить основные проблемы или недостатки,

Оценить экономический эффект от предлагаемых усовершенствований.

Объектомисследования в нашей работе являлась фирма ХХХ, основным видом деятельности которой является производство и продажа деревянной и пластмассовой тары, поддонов и другой продукции для осуществления транспортных перевозок и хранения.

Предприятие работает третий год. За это время был наработан большой опыт работы в данной сфере, появились постоянные клиенты. Фирма приобрела известность и завоевала репутацию надежного партнера.

Руководят фирмой ее собственники, которые являются Коммерческим и Техническим директорами. Коммерческий директор занимается экономическими вопросами и организацией продаж. Отвечает за отношения с клиентами, решает маркетинговые вопросы, определяет стратегию, тактику и развития фирмы.

Технический директор занимается техническими производственными вопросами. Ему подчиняется оператор пилорамы. От эго работы зависит основное производство. Остальная работа не требует особых навыков, потому что производство достаточно простое: пилорама, торцовка и сборка поддонов.

Анализ экономического положения предприятия показал, что за исследуемый период фирма увеличила свои активы на 5%. Предприятие имеет собственные основные средства, которые представлены производственными помещениями и оборудованием для производства деревянных поддонов. Наблюдается рост денежных средств, который говорит о повышении ликвидности и платежеспособности фирмы. Предприятие располагает необходимой суммой денежных средств, которые направляются на оплату поставщикам, выплату ЗП и различные производственно-хозяйственные нужды.

Для финансирования совей деятельности предприятие использует как собственный так и заемный капитал. Стартовый капитал в начале работы в 2012 году составлял 40000 руб. Доля собственного капитала в 2013 году составляла 42%, в 2014 году она увеличилась до 52%. Собственный капитал увеличивается за счет реинвестирования прибыли в деятельность фирмы.

Анализ финансовых результатов деятельности фирмы показал, что за последний год рост выручки составил 21%, а прибыль выросла на 35%. При этом расходы на сырье и услуги увеличилась на 20%. Это объясняется увеличением объемов производства и реализации продукции, а также использованием продажной цены минимальной по сравнению с конкурентами.

В целом темпы роста доходов выше, чем темпы роста расходов. Это положительно отражается на прибыльности и рентабельности деятельности фирмы. Фирма в тяжелых кризисных условиях сумела не только сохранить уровень продаж, но и повысить его, что положительно характеризует организацию деятельности предприятия.

Расчет основных коэффициентов, характеризующих финансовое состояние фирмы, показал, что показатели рентабельности деятельности и рентабельности продаж повысились.

Возросли коэффициенты ликвидности, которые свидетельствуют о повышении платежеспособности фирмы. Кроме того все коэффициенты ликвидности выше нормы, что положительно характеризует управление фирмой, она ликвидна и может погасить все свои обязательства перед кредиторами

Расчет коэффициентов деловой активности показал некоторое снижение деловой активности. Это обусловлено более быстрым ростом активов фирмы, увеличением дебиторской и кредиторской задолженности.

Финансовая устойчивость фирмы высокая, т.к. доля собственного капитала составляет более 50%. Все коэффициенты финансовой устойчивости в норме. Банкротство в связи с использованием заемных ресурсов фирме не грозит.

Анализ системы управления товарными запасами на предприятии показал, что фирма не складирует продукцию собственного производства, а делает товарные запасы в основном по 4 позициям наиболее ходовой продукции.

Анализ движения товарных запасов показал, что фирма периодически закупает продукцию небольшими партиями под определенный заказ.

Пластиковые паллеты- наиболее ходовой товар. На складе практически всегда поддерживается определенный остаток товара. По остальным позициям наблюдается продажа со склада полностью, после чего закупается или производится новая партия товаров.

Закупка товаров идет очень часто, и их доставку осуществляют небольшими партиями. Это с одной стороны позволяет предприятию минимизировать риски, связанные с неполной и не достаточно быстрой продажей товаров, а с другой стороны увеличивает расходы на доставку товаров. Т.к. расходы на доставку товаров заключаются в транспортных расходах и являются величиной постоянной - чем меньше привозимая партия товаров, тем больше величина транспортных расходов на единицу привозимой продукции.

Такая стратегия формирования товарных запасов оправдана на этапе становления предприятия, когда ощущается недостаток финансовых ресурсов и нет стабильного спроса на продукцию. Недостаток данной стратегии заключается в том, что между заказом товаров покупателем и доставкой продукции проходит какое-то время, которое требуется на доставку партии товара от производителя. Наличие же товаров на складе повысит скорость доставки необходимой продукции потребителю и повысит конкурентоспособность предприятия.

Исследуемое предприятие уже доказало свою жизнеспособность, появились постоянные клиенты, спрос на продукцию предприятия выравнивается и становится относительно стабильным.

В данных условиях на базе анализа динамики продаж нами было предложено закупать оптимальный объем товарных запасов по основным товарным позициям и увеличить объемы разовой закупки и доставки продукции на склад. В пользу данного решения говорит и то обстоятельство, что фирма купила складские помещения и располагает необходимыми площадями для хранения запасов. Затраты на содержание складских помещений также являются величиной постоянной, поэтому при наличии стабильного спроса на продукцию фирма вполне может себе позволить увеличить закупки и нарастить некоторые оптимальные объемы товарных запасов.

В управлении товарными запасами действуют следующие принципы. Для продав-цов товары, находящиеся в запасах, являются источником поступления выручки, величина которой должна покрыть все понесенные затраты и обеспечить при-быль. Размер товарного запаса должен устанавливаться из расчета того, чтобы любая заявка покупателя будет полностью удовлетворяться. Невыполнение это-го требования для продавца имеет ряд негативных последствий: теряется часть выручки; наносится ущерб конкурентоспособности фирмы-продавца; усилива-ются позиции конкурентов.

Для определения размера необходимого товарного запаса мы использовали рет-роспективные данные о реализации товаров с учетом ассортиментной специали-зации.

Расчеты показали, что оптимальная величина товарного запаса составляет:

Для позиции Пластмассовых поддонов - 182 шт.

Для позиции П2 - 2341 шт.

Для позиции П3 - 869 шт.

Для позиции П4 - 50 шт.

Именно такой запас товаров должен быть у исследуемого предприятия по данной позиции товаров на начало каждого месяца. При таком объеме товарных запасов предприятие практически не будет иметь дефицита товаров для осуществления торговой деятельности. Данный уровень можно считать оптимальным, а периодичность поставки составит раз в месяц.

Мы видим, что сумма запаса выросла относительно величины запасов в прошлом периоде, что в большинстве случаев говорит о снижении эффективности управления запасами. Но в данном случае мы имеем несколько иную ситуацию. Предприятие достаточно молодое и активно растущее. Первоначально в условиях нехватки средств и небольшого количества клиентов предприятие применяло достаточно эффективную, но затратную систему поставки под заказ. Основной недостаток данной системы - это то, что покупатель не может сразу же забрать купленный товар, т.к. его нет в наличии и его необходимо доставить. Но наше исследуемое предприятие является торгово-производственным предприятием. И для торгового предприятия - если оно старается быть конкурентоспособным очень важно оперативно удовлетворять запросы клиентов. С этой целью мы и предложили формировать оптимальный запас товаров для перепродажи.

Помимо этого недостатка наиболее существенным является то, что закупая товар мелкими партиями предприятие несет значительные расходы по доставке товара. Величина расходов по доставке является величиной постоянной, т.к. не зависит от количества привозимой продукции, а зависит от расходов на ГСМ и заработной платы водителей-экспедиторов.

В настоящее время товары на предприятие доставляются в среднем по 4 раза в месяц небольшими партиями. Закупая 1 раз в месяц большую партию продукции предприятие сможет экономить на транспортных расходах. Также закупая большую партию продукции у предприятия производителя можно обговорить скидку в размере 3-5%.

Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий показала, что снижение количества рейсов позволит снизить затраты на доставку продукции. Экономия в данном случае составит 85814 руб.

Кроме того, предприятие недавно приобрело в собственность склад. И затраты на содержание склада также являются величиной постоянной. Поэтому для предприятия не представляется проблемой, где хранить данный объем товарного запаса. Возможности предприятия по хранению продукции на складе, реальная экономия расходов на доставку и возможность наиболее быстро удовлетворять потребности потребителей в наиболее ходовых товарах позволят улучшить финансовые результаты деятельности предприятия и повысить его эффективность и конкурентоспособность.

Помимо этого для управления товарными запасами мы рекомендуем использовать систему ABC. Согласно ей, все товары, находящиеся в запасе, подразделяются на три группы:

Группа А — наиболее подвижная часть запаса;

Группа В — запасы средней подвижности;

Группа С — наименее подвижная часть запаса.

Проведя распределение продукции по системе АВС мы получили что

к группе А можно отнести пластиковый контейнер П1.

К группе В - Пластиковые паллеты П2

К группе С можно отнести паллеты на легком деревянном основании П3.

Группа А включает 50 единиц, или 1,5% от всей номенк-латуры, при этом по стоимости эта группа составляет 9% всего товарного запа-са.

Группа С — самая представительная по числу единиц запаса (93%), но стоимость товаров этой группы составляет 76,44%. Промежуточное положение занима-ют товары группы В.

В логистике запасов действует правило 90 - 10 (или 80 - 20), согласно которо-му на 10% номенклатуры приходится 90% стоимости запаса. Это правило носит условный характер, поскольку соотношение 90-10 (или 80 - 20) на практике строго не выдерживаются. Однако оно вполне отражает тот факт, что относитель-но незначительная часть наименований продукции определяет основную часть стоимости запаса.

На нашем исследуемом предприятии продукция распределяется относительно равномерно, т.к. стоимость продукции отличается незначительно, но все же, определяется более дорогая продукция, средняя по цене и минимальная.

Также можно распределять товары в запасе по системе ABC основываясь на оценке скорости их расходования.

Товары группы А харак-теризуются высокой интенсивностью расходования при минимальном периоде их пролеживания в запасах. К данным товарам как раз можно отнести товары которые мы первоначально отнесли к группе С. Данные товары пользуются хорошим спросом в результате экономичной цены.

Скорость движения товаров группы С самая низкая, поэтому для них характерен длительный период нахождения в запасах. К ним как раз можно отнести товары первоначально учтенные в группе А. Это наиболее дорогие пластиковые контейнеры. Проме-жуточное положение занимают товары группы В. Данная группа товаров осталась на своем месте.

В соответствии с распределением товаров группам А, В и С следует установить периодичность изучения спроса покупателей для управления товарным за-пасом:

Для товаров группы А — ежедневно;

Для товаров группы В — еженедельно (подекадно);

Для товаров группы С — ежемесячно.

Систему ABC в практике исследуемого предприятия можно также применять при организации размещения продук-ции на складе.

Для зоны А отводится наименьшая часть складской площади, поскольку това-ры группы А имеют относительно небольшое количество товарных позиций. В этой зоне выпол-няются основные оперативные работы по комплектованию и отгрузке партий поставок. Несколько большая часть складской площади предоставляется для хранения то-варов группы В. Наибольшая часть складской площади предназначается для хранения товаров многономенклатурной группы С.

В целом управление запасами на предприятии должно быть направлено на обеспечение непре-рывности и надежности функционирования логистической цепи — от поставщи-ков товаров до потребителя готовой продукции при соблюдении минимума издержек и полного удовлетворения потребности в материальных ре-сурсах и товарах всех звеньев цепи.

Введение

Глава 1. Теоретические основы формирования товарных запасов на торговом предприятии

1.1 Сущность теории управления запасами

Заключение

Согласно теории управления запасами, создание запасов почти всегда неизбежно и хранение их связано с ограничениями, налагаемыми политикой фирмы, направленной на получение прибыли. Запасы создаются для удовлетворения спроса. Из всех возможных путей решения этой проблемы наиболее приемлемым является создание запасов. Аналогично политика управления запасами также должна быть наилучшей альтернативой из всех возможных линий поведения. Наличие альтернативных линий поведения означает, что администрация предприятия обязана принимать решения. Следовательно, задачи управления запасами являются задачами принятия решений. Находится набор правил принятия решении, удовлетворяющих функции цели (такой, как, например, минимизация издержек), подверженной определенным ограничениям налагаемым политикой фирмы, наличием помещений, капитала, рабочей силы и т.д. В качестве критериев оптимизации обычно выбираются также следующие: минимальная величина совокупных издержек, минимальная величина запаса, максимальная вероятность бездефицитной работы, максимальная рентабельность, максимальная оборачиваемость оборотных средств.

Почти для всех методов решения этих задач требуется построение модели процесса (математической, статистической, имитационной). Обычно такие модели основаны на системе соотношений, связывающих интересующие нас переменные величины. Эти соотношения позволяют обнаружить и выразить противоречия в пределах операции и организации, а также дают возможность заменять один показатель другим.

Использование моделей для анализа и решения научных проблем - вопрос не новый. Моделирование является общим методом во многих науках. Модель Уилсона не является единственной или наилучшей моделью из числа имеющихся в настоящее время, в то же время она помогает понять поведение запасов и во многих практических случаях позволяет эффективно регулировать и контролировать уровни запасов.

Модель может принимать любую форму. Имитационные модели часто являются почти точным аналогом процесса управления запасами. Модели массового обслуживания являются статистическими и предполагают определенные допущения относительно распределения спроса и распределения моментов пополнения запасов и относительно их взаимодействия. В некоторых моделях соотношения между показателями кажутся слишком упрощенными, и тем не менее, эти модели дают полезные и важные результаты.

Для того чтобы модель оказалась полезной, она должна удовлетворять требованиям: обеспечивать возможность применения математического аппарата (непосредственно, путем соответствующих упрощающих аппроксимаций или с помощью моделирования на вычислительной машине) и должна приводить к решениям или разумным выводам. Кроме того, модели, которые необходимо существенно изменять при небольших колебаниях характера процесса, имеют до некоторой степени ограниченную ценность.

Еще более важно, чтобы в модели рассматривался и численно оценивался процесс принятия решений, приемлемый в реальных условиях. Модель, в которой обычные решения могут приниматься лишь после математических вычислений, совершенно не подходит для большинства торговых и промышленных предприятий. С другой стороны, неприемлема и модель, упрощенная до такой степени, что она становится слабо связанной с реальной действительностью.

Таким образом, полезные и эффективные модели заключены между этими двумя предельными случаями. Наличие быстродействующих вычислительных машин позволяет применять все более сложные модели, а прогресс в понимании поведения запасов сможет расширить круг полезных моделей в сторону нижнего предела.

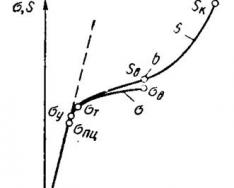

Классификация запасов по времени представлена на рис.1.

Максимальный желательный запас определяет уровень запаса, экономически целесообразный в данной системе управления запасами. Этот уровень может превышаться. В различный системах управления максимальный желательный запас используется как ориентир при расчете объема заказа.

Пороговый уровень запаса используется для определения момента времени выдачи очередного заказа.

Текущий запас соответствует уровню запаса в любой момент учета. Он может совпасть с максимальным желательным уровнем, пороговым уровнем или гарантийным запасом.

Гарантийный (или страховой) запас предназначен для непрерывного снабжения потребителей в случае непредвиденных обстоятельств.

Пороговый уровень

Текущий запас

Гарантийный запас

Рис.1. Виды запасов по времени учета

При анализе управления запасами должны рассматриваться некоторые стоимостные показатели . Иногда в качестве такого показателя используют коэффициент оборачиваемости. В то же время, анализ издержек, уровень которых зависит от принимаемых решений по управлению запасами, показывает, что коэффициент оборачиваемости не является достаточной и полной оценкой эффективности товарно-материальных запасов. Имеется несколько касающихся материальных запасов видов издержек, которые не учитывает коэффициент оборачиваемости. Они включают издержки, связанные с заказом товаров, издержки по поддержанию и хранению требуемого уровня запасов, издержки дефицита.

Издержки заказа связаны с размещением заказов и прямо зависят от частоты, с которой они размещаются. Эти издержки включают расходы на ведение учетной документации, на подготовительно - заключительные операции, транспортные расходы по перемещению товаров между предприятиями и складами. Наиболее удобным, хотя и не наиболее точным методом определения расходов по подготовке, оформлению и подаче каждого заказа, является деление общих годовых расходов отдела закупок (заработная плата работников отдела, материальные и накладные расходы) на число подаваемых за год заказов. В литературе предлагается и другой способ определения издержек заказа, а именно - точный хронометраж и выборочное обследование в целях определения средних затрат времени на подготовку и подачу заказов.

Во-вторых, существуют издержки хранения , которые включают стоимость капитала, омертвленного в запасах, затраты на содержание товара на складе и другие издержки, связанные с физическим присутствием товаров. Вкладывая деньги в запасы, фирма, таким образом, отказывается от использования этих средств для других целей (например, для приобретения нового оборудования, разработки новых продуктов, размещения средств в краткосрочных ценных бумагах и т.д.).

Следовательно, стоимость капитала, должна учитываться при инвестировании в запасы. Расчетная стоимость может быть вычислена, исходя из стоимости получения банковской ссуды, чтобы инвестировать в запасы, процента по краткосрочным ценным бумагам, на который предприятие может рассчитывать при отказе от инвестирования в запасы, либо уровня прибыльности проекта капиталовложений, который нельзя осуществить при инвестировании в запасы, либо нормы рентабельности инвестиций в запасы. После определения стоимости капитала, необходимо добавить некоторые другие расходы, зависящие от размера запасов. Они обычно включают расходы по налогу на имущество и страхованию запасов, расходы из-за недостач или из-за ограничения срока хранения, операционные расходы, связанные с хранением запасов (например, за аренду занимаемых помещений, за пользование отоплением, светом и т.д.).

Третий и последний вид издержек составляют издержки дефицита , возникающие, когда спрос на продукт превышает наличие его на складе. Существуют трудности с расчетом данного вида издержек. Они возникают тогда, когда покупатель намерен ждать следующей поставки требуемого товара, но не отражаются в документах. Хотя издержки дефицита трудно измерить, они оказывают сильное влияние на эффективность использования товарно-материальных запасов. Часто эти издержки приравнивают к недополученной прибыли, если покупатель принимает решение о покупке товара у конкурирующей фирмы. Более того, эти издержки могут быть еще более существенны в случаях, когда теряется значительная часть доброго имени фирмы. Одним из часто используемых показателей для контроля за издержками дефицита является уровень обслуживания. Он может быть рассчитан различными способами, например, как процент единиц товара (или заказов покупателей), отгруженных непосредственно со склада в общей сумме спроса на товар за период.

Традиционный критерий оптимизации в задачах управления запасами - минимизация рассмотренных выше издержек.

Реализация задачи возможна при использовании экономико-математических расчетов и знаний в области теории управления запасами. Таким образом, задача выбора необходимых запасов материальных ресурсов имеет альтернативный характер и должна решаться оптимизационными методами.

1.2 Структура товарных запасов

Создаваемые на предприятиях торговли товарные запасы оцениваются рядом показателей - суммой запасов в стоимостном выражении; количеством запасов в натуральном выражении; размером товарных запасов в днях оборота.

Любой товар относится к категории товарного запаса вплоть до момента продажи. И он является постоянно существующей величиной, поскольку товарные запасы продаются не сразу, а постепенно, то есть регулярно возобновляются. Размер товарных запасов различен в зависимости от конкретных хозяйственных условий. Абсолютная величина товарных запасов всё время изменяется в зависимости от поступления и реализации товаров. Поэтому товарные запасы соизмеряются с товарооборотом, с этой целью они выражаются в днях. Этот показатель - относительный, он характеризует величину товарного запаса, находящегося в магазине на определённую дату, и показывает, на сколько дней торговли хватит этих запасов. Товарные запасы в днях оборота исчисляются делением абсолютной величины запасов (на определённую дату) на однодневный товарооборот соответствующего периода:

ТЗ дн = ТЗ/О рто

где ТЗ дн - уровень товарных запасов, дни оборота;

ТЗ - сумма товарных запасов на определённую дату, руб.;

Товарные запасы могут выражаться в натуральных показателях (штуки, метры, тонны и т.д.) и в стоимостных (в рублях).

Кроме того, размеры товарных запасов непосредственно связаны со скоростью обращения товаров. При неизменном объёме товарооборота ускорение оборачиваемости товаров приводит к снижению товарных запасов, и, наоборот, замедление оборачиваемости требует большей массы товарных запасов.

Скорость обращения товаров или время, в течение которого реализуются товарные запасы, называется товарооборачиваемостью. Товарооборачиваемость выражается числом оборотов или количеством дней, необходимых на один оборот.

Товарооборачиваемость в днях показывает время, в течение которого товарные запасы находятся в сфере обращения, то есть количество дней, за которое оборачивается средний товарный запас.

Средний товарный запас рассчитывается по формуле средней хронологической:

ТЗ ср = (1/2 ТЗ 0 + ТЗ 1 + ТЗ 2 +... +1/2 ТЗ n) / (n- 1)

где ТЗ ср - средние товарные запасы, руб.;

ТЗ 0 , ТЗ 1 , ТЗ 2 … ТЗ n - товарные запасы на конкретные даты, руб.;

n- количество периодов.

Или по формуле средней арифметической простой:

ТЗ ср = (ТЗ н + ТЗ к)

где ТЗ н - товарные запасы на начало периода, руб.;

ТЗ к - товарные запасы на конец периода, руб.

Для расчёта товарооборачиваемости в днях необходимо средний запас за определённый период разделить на однодневный товарооборот за этот же период:

Т об = ТЗ ср / О рто

где Т об - товарооборачиваемость или время обращения, дни;

ТЗ ср - средние товарные запасы, руб.;

О рто - объём однодневного товарооборота, руб.

Товарооборачиваемость может выражаться и числом оборотов: