Советский истребитель-бомбардировщик, созданный в первой половине 1960-х годов.

Первый советский самолёт с крылом изменяемой геометрии. Три десятилетия состоял на вооружении ВВС СССР и России, широко экспортировался, применялся в ряде вооружённых конфликтов.

История создания

В начале 1960-х годов перед ОКБ П. О. Сухого была поставлена задача глубокой модернизации недавно поступившего на вооружение истребителя-бомбардировщика Су-7. Модернизация была направлена на улучшение бортового радиоэлектронного оборудования, а также взлётно-посадочных характеристик самолёта. Было использовано набиравшее популярность в то время техническое решение - крыло изменяемой геометрии. Главным конструктором по новой машине был Николай Григорьевич Зырин.

Первый прототип будущего самолёта имел обозначение Су-7ИГ (внутреннее обозначение в ОКБ - С-22И) и представлял собой серийный Су-7БМ с новым крылом и несколько изменённой конструкцией фюзеляжа. Первый испытательный полёт он совершил 2 августа 1966 года (лётчик-испытатель В. Ильюшин). В июле 1967 года самолёт был впервые показан общественности на воздушном параде в Домодедово. Испытания выявили улучшение взлётно-посадочных характеристик, а так же увеличение дальности и продолжительности полёта. В ноябре 1967 года вышло совместное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о запуске серийного производства самолёта в 1969 году. В конструкцию был внесён целый ряд изменений. Предсерийный самолёт получил обозначение С-32.

Серийный выпуск Су-17 стартовал на авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре в 1969 году. Первой строевой частью, укомплектованной новыми самолётами, стал 523-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков Дальневосточного военного округа в октябре 1970 года. Производство Су-17 продолжалось вплоть до 1990 года, всего построено 2867 самолётов всех модификаций. Последней строевой частью в ВВС России, эксплуатировавшей Су-17М4 до января 1998 года, была 43-я ОМШАЭ Черноморского Флота, базирующаяся на аэродроме Гвардейское в Крыму.

Модификации

Базовые варианты

Су-17 (изделие "С32", Fitter-B по классификации НАТО) - первый серийный вариант.

Су-17М (изделие "С32М"Fitter-C) - первый вариант, выпускавшийся в большом количестве. Оснащён новым двигателем АЛ-21Ф-3, имел увеличенный запас топлива, улучшенное БРЭО. Первый испытательный полёт - 28 декабря 1971 года.

Су-17М2 (изделие "С32М2" (С42), Fitter-D) - имел несколько удлинённую носовую часть фюзеляжа, предоставлявшую пилоту улучшенные обзор, новое БРЭО и более широкий спектр управляемого вооружения. Первый полёт состоялся - 20 декабря 1973 года.

Су-17УМ (изделие "С52У", Fitter-E) - первый двухместный учебно-боевой вариант. Первый полёт состоялся - 15 августа 1975 года.

Су-17М3 (изделие "С52", Fitter-H) - сконструирован на базе учебно-тренировочного варианта Су-17УМ. На месте кабины инструктора размещён отсек БРЭО и дополнительный топливный бак. Оснащён новым прицельно-пилотажным оборудованием и двумя дополнительными точками подвески для ракет класса «воздух-воздух». Первый полёт произошёл- 30 июня 1976 года. На 1985 год самолёты обладали высшей наработкой на отказ в 145 часов.

Су-17УМ3 (изделие "С52УМ3", Fitter-G) - двухместный учебно-боевой вариант, оборудование которого унифицировано с Су-17М3. Это была единственная модификация Су-17, способная развивать скорость в два раза выше скорости звука. Первый полёт состоялся- 21 сентября 1978 года.

Су-17М4 (изделие "С54", Fitter-K) - последний серийный вариант. Значительно изменён состав БРЭО, воздухозаборник сделан нерегулируемым, в основании киля установлен характерный дополнительный воздухозаборник. Первый полёт - 19 июня 1980 года.

Экспортные варианты

Су-17К - экспортный вариант первой серийной модификации. Поставлялся только в Египет.

Су-20 (изделие С32МК) - экспортный Су-17М. Оборудован упрощённым БРЭО и меньшей номенклатурой вооружения. Первый полёт - 15 декабря 1972 года.

Су-22 (изделие С32М2К, Fitter-F) - экспортный Су-17М2 с двигателем Р-29БС-300. Эта модификация (Су-17М2Д) имела унифицированный с МиГ-23 двигатель.

Су-22У (изделие С52УК) - экспортный Су-17УМ с двигателем Р-29БС-300. Первый полёт состоялся- 22 декабря 1976 года.

Су-22М (изделие С52К, Fitter-J) - экспортный Су-17М3 с двигателем Р-29БС-300 и упрощённым БРЭО, соответствующем варианту Су-17М2. Первый полёт произошёл- 24 мая 1977 года.

Су-22УМ3 (изделие С52УМ3К) - экспортный Су-17УМ3 с двигателем Р-29БС-300. Позднее поставлялся за рубеж с двигателем АЛ-21Ф-3 под обозначением Су-22УМ3К.

Су-22М3 (изделие С52М3К) - экспортный Су-17М3 с оригинальным БРЭО.

Су-22М4 (изделие С54К) - экспортный Су-17М4.

Боевое применение

Хотя Су-17 имел возможность ведения воздушного боя против западных самолётов третьего поколения, он, как и его предшественник Су-7, практически никогда не использовался в качестве истребителя.

«Боевое крещение» Су-17 состоялось довольно рано - в 1973 году. В составе ВВС Сирии к моменту начала Октябрьской арабо-израильской войны имелись 15 новейших Су-20, использовавшихся наравне с Су-7. Сирийские самолёты понесли в этой войне тяжёлые потери - было сбито 8 Су-20, то есть половина имевшихся на вооружении самолётов. Египет также использовал Су-20. Потери у египтян составили 4 самолёта.

Второй раз сирийские Су-17 (теперь в модификации Су-22М) использовались в боевых действиях в июне 1982 года во время вторжения Израиля в Ливан. Обстоятельства их применения достаточно противоречивы; известно, что они выполнили всего один групповой боевой вылет (10 самолётов), причём потери оказались весьма катастрофическими (7 самолётов). Согласно информации В. Марковского, этот вылет был совершён 11 июня с целью уничтожения израильского командного пункта; несмотря на большие потери, авиаудар был успешным, в результате него погиб израильский генерал Иегуда Адам. Эта информация, однако, противоречит официальным данным о гибели командующего Западным направлением генерала Иекутиэля (не Иегуды) Адама, согласно которым он был убит 9 июня во время столкновения с палестинскими боевиками возле Дамура.

Су-17 был единственным советским боевым самолётом, участвовавшим в Афганской войне 1979-1989 годов от начала и до конца. Основными модификациями были истребитель-бомбардировщик Су-17М3 и разведчик Су-17М3Р. В первый год войны использовались ранние Су-17 и Су-17М, а в 1988 году в Афганистане появились Су-17М4. Самолёты использовались очень широко, хотя во второй половине войны были несколько потеснены штурмовиками Су-25. Потери, поначалу очень небольшие, но после появления у моджахедов переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» они заметно выросли. Точное число потерянных в Афганистане Су-17 неизвестно, но предполагается, что их было не менее 30 самолётов, то есть около четверти от общих потерь ВВС СССР. Кроме того, Су-17 в экспортных модификациях был одним из двух главных боевых самолётов ВВС Афганистана (наряду с МиГ-21). 19 марта 1986 года несколько волн афганских Су-22 уничтожили пакистанские посты на границе. В районе афгано-пакистанской границы пакистанскими истребителями F-16 были уничтожены 7 афганских Су-22. Есть информация, что в августе 1987 года во время попытки атаковать афганскую президентскую резиденцию советские МиГ-29 сбили четыре афганских Су-22. В 1989 году афганский лётчик совершил угон самолёта Су-22 в Пакистан.

После свержения правительства Наджибуллы в 1992 году характер гражданской войны в Афганистане значительно поменялся. В условиях фактического отсутствия централизованной власти самолёты национальных ВВС приходили в негодность и запустение из-за нехватки запчастей и очень низкого уровня техобслуживания. Однако занявшее Кабул в 1996 году движение Талибан всё же получило некоторое число боеспособных самолётов, включая Су-22. Они применялись для бомбардировок позиций Северного Альянса вплоть до 2001 года. В ходе воздушных боёв между авиацией противоборствующих сторон Су-20/22 сбили не менее одного МиГ-21 при потере пяти самолётов. Все самолёты были уничтожены на аэродромах американской авиацией в ходе операции «Enduring Freedom».

Иракские Су-20 и Су-22 использовались в войне против Ирана (1980-1988). По некоторым данным, 2 октября 1980 года иракский Су-20 сбил иранский истребитель F-4 (по другой версии, уничтоженный F-4 стал жертвой огня ПВО). Однако собственные потери в воздушных боях были немалыми; например, только за один день 19 декабря 1980 года жертвами иранских «Фантомов» стали три самолёта Су-20. Зафиксирован один случай, когда Су-20 был уничтожен иранским боевым вертолётом AH-1 «Кобра». Всего за время конфликта в воздушных боях иранцами было сбито примерно 34 иракских Су-20/22, а общие потери Су-20/22 составляют не менее 64 единиц. «Сухие» в войну являлись основным иракским ударным самолётом и применялись в наиболее насыщеных средствами ПВО районах. По другим данным, к концу войны боеспозобными оставалось менее половины из 160 полученных Ираком Су-20/22. По иронии судьбы, 44 иракских самолёта этого типа были перегнаны в Иран во время войны в Персидском заливе (1991) для сохранения от налётов американской авиации; после окончания войны Иран не вернул эти самолёты их законному обладателю. Американские истребители F-15 сбили четыре «Сухих» во время перелёта и ещё два - в марте 1991 года после окончания боевых действий, когда ВВС Ирака принимали участие в подавлении шиитского восстания на юге страны.

ВВС Анголы применяли Су-22 против партизан УНИТА в ходе гражданской войны в стране. Два перуанских Су-22М были уничтожены во время короткой пограничной войны с Эквадором в 1995 году. Ливийские «Сухие» громили позиции проправительственных сил во время гражданской войны в Чаде в 1980-е годы. 19 августа 1981 года два ливийских Су-22 были подбиты американскими перехватчиками F-14 во время облёта кораблей 6-го флота США. ВВС Ливии применяли свои Су-22 для нанесения авиаударов по позициям революционеров в начале гражданской войны в Ливии (февраль 2011). Экипаж одного из самолётов отказался бомбить демонстрантов в Бенгази и катапультировался, чтобы не выполнять поставленную боевую задачу, а неуправляемый самолёт разбился. Известно, что самолёты из состава ВВС Йемена совершали боевые вылеты в ходе гражданской войны 1994 года; также отмечены вылеты и потери в 2009 году во время конфликта с шиитскими боевиками.

24 апреля 1992 года перуанский Су-22 перехватил американский C-130, нарушивший воздушное пространство. Перуанский пилот дал очередь из пушки, одного из американских пилотов сдуло ветром из пробитой кабины. Тяжело повреждённый американский самолёт был вынужден совершить посадку.

Сирийские Су-22 применяются в гражданской войне для нанесения ударов по укреплениям антиправительственных повстанцев. По состоянию на весну 2014 года уничтожено как минимум 5 самолётов этого типа.

19 февраля 2013 года самолёт Су-22 ВВС Йемена рухнул на жилой дом в столице Йемена. Пилот смог катапультироваться, но позже всё же скончался. В результате катастрофы погибло 15 человек. Сообщалось, что самолёт выполнял учебный полет.

Характеристики

| Размах крыла, м.. При стреловидности 30 градусов | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |

| Размах крыла, м.. При стреловидности 63 градуса | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 |

| Площадь крыла, кв. м.. При стреловидности 30 градусов | 38,49 | 38,49 | 38,49 | 38,49 | 38,49 |

| Площадь крыла, кв.м.. При стреловидности 63 градуса | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 |

| Длина самолёта с ПВД, м. | 18,097 | 18,726 | 18,868 | 19,026 | 19,026 |

| Длина фюзеляжа, м. | 15,315 | 15,347 | 15,547 | 15,572 | 15,572 |

| Высота самолёта, м. | 4,962 | 4,857 | 4,857 | 5,129 | 5,129 |

| Вес пустого самолёта, т. | 9,950 | 9,880 | 10,445 | 11,550 | 12,161 |

| Вес взлётный максимальный, т. | 16,27 | 18,12 | 18,82 | 19,63 | 19,70 |

| Вес нагрузки максимальный, т. | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,07 |

| Вес топлива максимальный без ПТБ, т. | 2,79 | 3,63 | 3,77 | 4,00 | 3,77 |

| Скорость максимальная у земли, км/ч | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |

| Скорость максимальная на высоте, число Маха (один из критериев подобия в механике жидкости и газа. Представляет собой отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде - назван по имени австрийского учёного Эрнста Маха) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,7 |

| Скорость взлётная при максимальном взлётном весе, км/ч | 350 | 390 | 390 | 380 | 360 |

| Скорость посадочная при максимальном посадочном весе, км/ч | 275 | 290 | 290 | 280 | 285 |

| Скороподъёмность у земли максимальная, м/с | 210 | 220 | 220 | 220 | 230 |

| Потолок практический, км | 16,35 | 15,20 | 15,40 | 14,00 | 15,20 |

| Перегоночная дальность полёта с ПТБ, км | 1930 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 |

| Разбег при максимальном взлётном весе, км | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,50 |

| Пробег с использованием тормозного парашюта, км | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 1,10 |

Характеристики варианта Су-22М4

Экипаж: 1 человек

-Длина: 19,02 м

-Размах крыла: 10,02/13,68 м

-Высота: 5,12 м

-Площадь крыла: 34,5/38,5 кв.м

-Масса пустого: 12 160 кг

-Нормальная взлётная масса: 16 400 кг

-Максимальная взлётная масса: 19 430 кг

-Масса топлива: 3770 кг

-Двигатель: Люлька АЛ-21Ф-3 (1х7800/11200 кгс)

-Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч

-Максимальное число Маха без подвесок: 1,7

-Скороподъёмность: 230 м/с

-Практический потолок: 14 200 м

-Максимальная дальность полёта у земли: 1380 км

-Максимальная дальность полёта на высоте: 2300 км

-Ресурс самолёта: 2000 лётных часов или 20 лет

Вооружение:

2 авиапушки НР-30 (по 80 снарядов на ствол)

-2 ракеты «воздух-воздух» К-13, Р-60, Р-73

-подвесные пушечные контейнеры

-свободнопадающие бомбы, кассетные бомбы

-НАР от 57 до 330 мм

-управляемые ракеты «воздух-земля» Х-23, Х-25, Х-29, Х-58

На вооружении

На экспорт до 1991 года было поставлено 1165 самолётов Су-17 и их модификаций в 15 стран мира

Состоит на вооружении

Ангола - 11 Су-22, по состоянию на 2012 год

-Вьетнам - 53 Су-22, по состоянию на 2012 год

-Йемен - небольшое количество, по состоянию на 2012 год

-КНДР - 17 Су-20, по состоянию на 2012 год

-Ливия - 40 Су-20, по состоянию на 2012 год

-Польша - 26 Су-22М4К и 6 Су-22 УМ3К, по состоянию на 2014 год. В 1984-1988 годах было поставлено 90 Су-22М4К и 20 Су-22УМ3К. В 2014 году было принято решение провести капитальный ремонт и модернизировать 18 Су-22. Стоимость работ для каждого самолёта оценивается в 2,6 миллиона долларов. Модернизированные Су-22 останутся на вооружении до 2024-2026 годов.

-Туркмения - 270

-Сирия - 60 Су-20, по состоянию на 2012 год

-Узбекистан - 24 Су-17, по состоянию на 2012 год

Состоял на вооружении

Россия - сняты с вооружения в 1998 году

-Украина - 30 Су-17, по состоянию на 1992 год. Сняты с вооружения в 1990-х гг. По состоянию на 2013 год один Су-17УМ3 (б/н 77, с/н 62918) продолжает использоваться для поддержания лётных навыков лётчиков Запорожского АРЗ.

-Белоруссия

-Азербайджан

-Армения

-Туркмения

-ГДР: Су-22М4

-Чехословакия: Су-22М4. После распада Чехословакии поделены между ВВС Чехии и Словакии. В Чехии полностью сняты с вооружения в 2002 году.

-Алжир: Су-20, Су-22У

-Афганистан: Су-20, Су-22М, Су-22У, Су-22М4

-Болгария: Су-22М4, Су-22У

-Венгрия: Су-22М. Сняты с вооружения в 1997 году.

-Египет: Су-17К, Су-20. Два самолёта были переданы ФРГ в 1985 году.

-Ирак: Су-20, Су-22, Су-22У, Су-22М, Су-22М4

-Иран: Су-20, Су-22. В 1991 году 44 самолёта получено из Ирака.

-Перу: Су-22, Су-22У, Су-22М

| Су-17 | Су-17М | Су-17М2 | Су-17М4 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Обозначение НАТО | Flitter-C | ||||

| Экипаж | |3 1 человек | ||||

| Год принятия на вооружение | 1970 | 1973 | 1976 | 1981 | |

| Геометрия | |||||

| Су-17 | Су-17М | Су-17М2 | Су-17М4 | ||

| Размах крыла, м | при мин. стреловидности | 13.7 | 13.68 | ||

| при макс. стреловидности | 10.03 | 10.025 | |||

| Длина самолета, м | 18.9 | 19.02 | |||

| Высота самолета, м | 4.97 | 5.129 | |||

| Площадь крыла, м 2 | при мин. стреловидности | 38.5 | 38.49 | ||

| при макс. стреловидности | 34.5 | 34.85 | |||

| Массы, кг | |||||

| Су-17 | Су-17М | Су-17М2 | Су-17М4 | ||

| Пустого | 10090 1 | 10445 | 10640 | ||

| Максимальная взлётная | 16280 | 19500 | |||

| Боевой нагрузки | 3000 2 | 4000 | 4250 | ||

| Топлива | 3630 | 2630л. | |||

| Силовая установка | |||||

| Су-17 | Су-17М | Су-17М2 | Су-17М4 | ||

| Двигатели | АЛ-7Ф1 | 1 ТРД АЛ-21Ф3 | 1 ТРД АЛ-21Ф3 | ||

| Тяга, кгс | форсажная | 9600 | 11200 | 11200 | |

| максимальная | 6800 | 7800 | 7800 | ||

| Лётные данные | |||||

| Су-17 | Су-17М | Су-17М2 | Су-17М4 | ||

| Потолок высоты | 16.5 км | 15200 м | |||

| Максимальная скорость, км/ч | у земли | 1350 | 1350 (1400 3) | ||

| на высоте | 2230 | 1850 | |||

| Дальность полета, км | с боевой нагрузкой и ПТБ на большой высоте | 2300 | 2550 (2300 3) | ||

| с боевой нагрузкой и ПТБ на малой высоте | 1400 | ||||

| с боевой нагрузкой и без ПТБ на малой высоте | 560 | ||||

| Длина разбега, м | 800 | 1050 | |||

| Длина пробега, м | 650 | 950 | |||

| Максимальная эксплуатационная перегрузка | 7 | ||||

2. в начале серийного производства было 2500 кг

3. по другим данным.

История

Су-17 - редкий пример в истории военного авиастроения, когда на базе истребителя второго поколения, созданного в середине 50-х годов, удалось создать удачный боевой самолет нового поколения, сохранившийся на вооружении до конца 90-х годов.

Разработка проекта глубокой модернизации истребителя-бомбардировщика |Су-7Б|, заключающейся в первую очередь в применении крыла изменяемой стреловидности, что должно было значительно улучшить взлетно-посадочные характеристики, началась в 1964 году в ОКБ, руководимым Генеральным конструктором П.О.Сухим. Ведущий конструктор – Н.Зырин. 2 августа 1966 года модернизированный самолет Су-7ИК (С-22И), переоборудованный из Су-7Б (по другим данным - Су-7БМ), совершил первый полет (летчик-испытатель - В.С.Ильюшин). Для упрощения конструкции и быстрейшего запуска в серийное производство, поворотными выполнили только концевые части крыльев (подвижная часть крыла была установлена примерно на половине каждой консоли). В результате проведенные доработки (в сравнении с Су-7) не привели к существенному изменению технологии производства. В 1967г. опытный экземпляр нового самолета, под обозначением Су-7ИГ, был показан публике на воздушном параде «Домодедово». В 1970 году новая машина, получившая название Су-17, была принята на вооружение. Серийное производство истребителей-бомбардировщиков развернули на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где раньше строили самолеты Су-7Б. В том же году первые 10 самолетов поступили в Центр боевого применения и переучивания ВВС в Липецке. Самолёты начали поступать в части ВВС СССР с 1972 г., а позднее – и авиации ВМС. Использовались вплоть до распада Советского Союза, после чего оказались в составе вооружённых сил Беларуси, России, Узбекистана, Украины. По некоторым данным, несколько машин было приобретено Арменией. В настоящее время в странах СНГ Су-17 либо сняты с вооружения, либо находятся в процессе снятия. Разведчики Су-17М4Р применялись и в 1995 г. Новая модификация, Су-17М (С-32М), была оснащена двигателем АЛ-21Ф3, имеющим увеличенную тягу, меньшие массу и габариты, чем АЛ-7. Кроме того, истребитель-бомбардировщик получил топливные баки увеличенной емкости. Был создан экспортный вариант самолета - Су-20. Истребитель-бомбардировщик Су-17М2 (С-32М2) имеет фюзеляж с удлиненной на 200 мм носовой частью. В конусе воздухозаборника установлен лазерный дальномер-целеуказатель "Клен", а в обтекателе под воздухозаборником - доплеровский измеритель скорости и сноса ДИСС-7. Для поставок на экспорт был создан истребитель-бомбардировщик Су-22 с двигателем Р-29БС-300, унифицированным с двигателем наиболее массового советского серийного самолета 70-х годов - МиГ-23. Су-17М3 (С-52) оснастили новым прицельным комплексом. Запас топлива во внутренних баках возрос на 260 кг. Су-17М4 (С-54) - последняя серийная модификация Су-17 с усовершенствованным БРЭО и нерегулируемым воздухозаборником. В отличие от самолетов прежних модификаций перед этой машиной не ставилась задача ведения воздушного боя: фактически из истребителя-бомбардировщика он превратился в легкий бомбардировщик. В первых модификациях Су-17 предназначался для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также ведения тактической воздушной разведки (разведывательное оборудование размещалось в контейнерах под крылом). Начиная с модификации Су-17М4 снижение требований к скоростным характеристикам истребителей-бомбардировщиков, предназначенных преимущественно для действий на малых высотах с околозвуковой скоростью, позволило отказаться от регулируемого воздухозаборника. В результате проведенной модернизации максимальная скорость снизилась с 2300 км/ч у Су-17М3 до 1850 км/ч у Су-17М4. Положительной стороной модернизации явилось существенное облегчение и упрощение конструкции планера. Самолеты Су-20 в составе сирийских ВВС использовались в 1973 году в боевых действиях против Израиля, а Су-22 - в ходе боев в долине р. Бекаа (Ливан) летом 1982 года. В период войны в Афганистане истребители-бомбардировщики Су-17М3 и Су-17М4 применялись в составе советских и афганских ВВС. Производство самолетов типа Су-17 было прекращено в 1990 году; за двадцать лет заводом в Комсомольске-на-Амуре выпущено около 1200 истребителей-бомбардировщиков всех модификаций. К началу 1999 года истребители-бомбардировщики этого типа продолжали нести боевую службу в составе российской морской авиации. Су-20 и Су-22 различных модификаций поставлялись в Алжир, Анголу, Афганистан, Болгарию, Вьетнам, Германию, Египет, Ирак, Ливию, Перу, Польшу, Сирию, Чехословакию (после распада оказались в ВВС как Чехии, так и Словакии). В ряде этих стран самолёты уже сняты с вооружения, во многих ещё эксплуатируются. В конце 90-х годов ОКБ Сухого разработало варианты модернизации самолетов типа Су-17/20/22, предусматривающие установку новой авионики (в частности, многофункциональных кабинных индикаторов) и современного высокоточного вооружения. Это должно значительно расширить боевые возможности истребителей-бомбардировщиков, приблизив их к возможностям значительно более современных зарубежных ударных самолетов.

Модификации

- Су-17 – первый серийный вариант; до 1972 г. выпущено несколько десятков.

- Су-17М – модификация с ТРДФ АЛ-21Ф3, увеличенным запасом топлива, более совершенным БРЭО, расширенной номенклатурой вооружения и некоторыми другими изменениями; выпускался с 1972 г.;

- Су-17М2 – вариант с удлинённой на 200 мм носовой частью фюзеляжа, новым БРЭО и расширенной гаммой управляемого вооружения; совершил первый вылет в начале 1974 г., серийное производство велось в 1975-79 гг.;

- Су-17М3 – дальнейшее развитие М2; установлено новое прицельное оборудование, увеличен запас топлива; выпускался с 1976 г.;

- Су-17М4 – вариант с новым БРЭО, нерегулируемым воздухозаборником и некоторыми конструктивными изменениями в фюзеляже; прототип появился в 1980 г., серийное производство велось в 1981-90 гг.;

- Су-17М4Р – разведывательный вариант;

- Су-17УМ – двухместный учебно-боевой самолёт, оснащённый БРЭО, применявшемся на Су-17М2; прототип появился в 1975 г., серийный выпуск осуществлялся в 1976-78 гг.; конструкция самолёта послужила основой для создания Су-17М3;

- Су-17УМ3 – двухместный учебно-боевой самолёт, оснащённый БРЭО, применявшемся на Су-17М3; выпускался с 1978 г.;

- Су-20 – экспортный вариант Су-17М с упрощённым БРЭО и сокращённой номенклатурой вооружения; выпущен в 1972 г., построена малая серия;

- Су-22 – экспортный вариант Су-17М2, оснащённый ТРДФ Р-29БС-300, который позднее устанавливался на самолётах других экспортных модификаций; выпускался с 1976 г.;

- Су-22М – экспортный вариант Су-17М3; выпущен в 1977 г.;

- Су-22М3 – экспортный вариант Су-17М3 с более совершенным, по сравнению с с Су-22, БРЭО; выпускался с 1982 г.;

- Су-22М4 – экспортный вариант Су-17М4; двигатель АЛ-21Ф3; выпускался с 1984 г.;

- Су-22У - экспортный.

- Су-22УМ – экспортный вариант Су-17УМ; выпускался с 1976 г.;

- Су-22УМ3 – экспортный вариант Су-17УМ3; выпуск осуществлялся с 1982 г.;

- Су-22УМ3К – учебно-боевой вариант Су-22М4, также предназначался для поставок на экспорт; выпускался с 1983 г.

Особенности конструкции

Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме как одноместный однодвигательный цельнометаллический свободнонесущий среднеплан с крылом изменяемой геометрии и цельноповоротным горизонтальным оперением. Планер изготовлен в основном из алюминиевых сплавов. Крыло состоит из неподвижной части и подвижных консолей, способных изменять угол стреловидности в пределах 30-63 град. Поворот консолей обеспечивается посредством двух гидромоторов, которые приводятся в действие двумя независимыми гидросистемами. Неподвижная СЧК имеет фиксированный угол стреловидности по передней кромке 63°. Специальная система синхронизации обеспечивает симметричную перекладку консолей. Средства механизации крыла включают закрылки на центроплане и консолях и предкрылки по передней кромке консолей. Лётчик размещается в отапливаемой и вентилируемой гермокабине , закрываемой фонарём, крышка которого откидывается вверх-назад при помощи сервопривода. На фонаре кабины расположен перископ для обзора задней полусферы. На модификациях до Су-17М2 включительно применены катапультные кресла КС-4С-32 , на последующих – К-36ДМ класса 0-0. Самолет оснащен трехстоечным убираемым шасси с одинарными баллонами на колесах. Применение пневматики низкого давления позволило эксплуатировать самолет с аэродромов, имеющих травяное покрытие. Самолет для уменьшения длины пробега снабжен тормозным парашютом. Самолет имеет частичное бронирование и другие средства повышения боевой живучести.Силовая установка

Су-17 оснащался ТРДФ |АЛ-7Ф1| (1х9600 кгс). На Су-17М, -17М2, -17М3, -17М4, -20 и -22М4 устанавливается ТРДФ |АЛ-21Ф3| (1х11200 кгс), на Су-22, -22М, -22М2 и -22М3 - ТРДФ |Р-29БС-300| (1х11200 кгс).Бортовое оборудование и системы

Наиболее современные самолеты, типа Су-17, - истребители-бомбардировщики Су-17М4 и -22М - оснащены прицельно-навигационным комплексом ПрНК-54 , в состав которого входит ЦВМ. Для решения разведывательных задач самолет может комплектоваться контейнером комплексной разведки ККР, в котором размещаются АФА плановой, панорамной и перспективной съемки, РЛС БО, ИК система, а также осветительные патроны для фотографирования в ночных условиях. Су-17 и Су-17М оснащались бомбоприцелом ПБК-2 и стрелковым АСП-5НД-7 . На Су-17М2 вместо последнего был установлен более совершенный АСП-17 . Установленный на Су-17М3 прицельно-навигационный комплекс КН-23, включающий в себя лазерный дальномер «Клён-ПС», стрелково-бомбардировочный прицел АСП-17БЦ-8 и радиовысотомер РВ-5, позволяет выполнять полет со сверхзвуковой скоростью на малых высотах в автоматическом режиме. Для наведения УР |Х-23М| применялась аппаратура управления "Дельта" , размещённая в подвесном контейнере. Для наведения |Х-25МЛ| и |Х-29Л| использована лазерная станция "Прожектор" , также размещённая в подвесном контейнере. На Су-17М2, помимо данной станции, установлен лазерный дальномер-целеуказатель "Фон-1400" . На Су-17М3 вместо него установлен более совершенный "Клён-54" , прицел АСП-17 , индикатор прямой видимости, станция предупреждения о радиолокационном излучении "Сирена-3" и др. БРЭО. Также установлены отстреливатели ловушек и диполей КДС-23 и АСо-2В . Некоторые самолёты для контроля результатов бомбометания имеют камеру АФА-39 .Вооружение

Боевая нагрузка общей массой до 4000 кг подвешивается на 6 пилонов: 2 фюзеляжных и 4 подкрыльевых. Первые серийные Су-17 не несли управляемого оружия класса "воздух-поверхность". На последующих модификациях этот недостаток был устранён, и на 2 внутренних подкрыльевых пилона подвешиваются УР либо КАБ различных типов. Су-17М поначалу брали |Х-23М| и противорадиолокационные |Х-28| . Позднее номенклатура была расширена возможностью подвески |Х-25| и |Х-29Л| . Су-17М2 также несли все вышеупомянутые системы. Данная модификация первой в семействе Су-17 получила на вооружение УР |Р-60| . На Су-17М3 количество подфюзеляжных пилонов увеличено до 8. Су-17М4 и Су-22М имеют десять узлов внешней подвески (4 подфюзеляжных и 6 подкрыльевых. При этом 2 центральных подкрыльевых пилона предназначены исключительно для подвески УР класса "воздух-воздух" |Р-60| ), на которых может размещаться боевая нагрузка общей массой до 4250 кг, в том числе УР класса "воздух - земля" с телевизионным или лазерным наведением типа |Х-25М| и |Х-29| , противорадиолокационные ракеты типа |Х-28| и |Х-58| , бомбы, контейнеры малогабаритных грузов, подвесные пушечные установки, НАР и другое вооружение. Су-17М4 способны нести наиболее разнообразную гамму управляемого вооружения: бомбы |КАБ-500Л| ; корректируемые ракеты |С-25Л| ; УР типов |Х-25МЛ| /|Х-25МР| , |Х-27| , |Х-29Л| /|Х-29Т| ; противорадиолокационные УР |Х-25МП| , |Х-27| , |Х-58| . Все модификации берут в блоках НУРС типов |С-5| , |С-8| либо |С-13| , а также одиночные НУРС |С-24| и |С-25| . Среди других типов подвесного вооружения числятся свободнопадающие авиабомбы калибров от 100 до 500 кг; бомбокассеты |РБК-250| и |РБК-500| , пушечные контейнеры |КМГУ| ; зажигательные баки. Под СЧК также оборудуются 2 1156-л или 830-л ПТБ. В корневой части крыла (по другим данным - в центроплане) размещены две пушки |HP-30| (30-мм) с боезапасом 80 выстрелов на ствол. Для поражения наземных РЛС на истребителе-бомбардировщике может подвешиваться контейнер с системой "Вьюга" , обеспечивающей целеуказание для противорадиолокационных ракет |Х-28| и |Х-58| .Характеристики

ГАБАРИТЫ. Размах крыла 10,03/13,70 м; длина самолета 18,9 м (Су-17М4 - 19,03 м); высота самолета 4,97 м, площадь крыла 34,5/38,5 м2.МАССЫ И НАГРУЗКИ, кг: максимальная взлетная 16280 (Су-17М4 - 19500), нормальная взлетная (с 1000 кг бомб) 14280 (Су-17М4 - 16400), топлива во внутренних баках 2800 (Су-17М4 - 3630), топлива в ПТБ 2860.ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Максимальная скорость у земли 1350 км/ч; максимальная скорость на большой высоте 2230 км/ч (Су-17М4 - 1850 км/ч); максимальная дальность полета с боевой нагрузкой и подвесными баками на большой высоте 2300 км; максимальная дальность полета с боевой нагрузкой и подвесными баками на малой высоте 1400 км; максимальная дальность полета с боевой нагрузкой без подвесных баков на малой высоте 560 км; длина разбега 800 м (Су-17М4 - 1050 м); длина пробега 650 м (Су-17М4 - 950 м); максимальная эксплуатационная перегрузка 7.Боевое применение

Боевое крещение Су-17 получили в октябре 1973 г. в составе Сирийских ВВС: 15 Су-20 совершили 98 вылетов против израильских военных и промышленных объектов, в т.ч. наносили удары по НПЗ в Хайфе. Потеряно 8 машин, в воздушных боях сбит самолёт противника. Также сирийцы применяли Су-20/22 в ходе боёв в июне 1982 г. на юге Ливана. Потери составили около 10 самолётов. Советские Су-17 различных модификаций использовались в ходе афганской войны для нанесения ударов по отрядам моджахедов, караванам, элементам инфраструктуры и т.д. Подобное применение имели и самолёты афганских правительственных ВВС, но были случаи бомбардировок территории СССР и Пакистана по причине навигационных ошибок. После победы моджахедов начался новый виток гражданской войны, и Су-20 были растащены по враждующим фракциям и вновь были задействованы в боевых действиях между недавними союзниками. Самолёты ВВС Анголы с первой половины 80-х гг. применялись в боевых действиях против отрядов организации УНИТА и южноафриканских войск. Египетские самолёты участвовали в кратковременном конфликте с Ливией в июле 1977 г. Было потеряно от 2 до 6 машин. Ливийские Су-22 применялись в 1982-1987 гг. в ходе боевых действий в Чаде и Судане, а также “отметились” в ряде инцидентов над Средиземным морем с участием, с другой стороны, американских самолётов. Потери составили около 5 машин. Иракские истребители-бомбардировщики активно участвовали в боевых действиях ирано-иракской войны, а также при поддержке своих войск во время их вторжения в Кувейт. В ходе боевых действий в январе-марте 1991 г. американскими истребителями было сбито 2 Су-22. В этот же период отмечено применение иракскими ВВС самолётов данного типа против восставших шиитов на юге и курдов на севере страны. Последними на земле уничтожено 2 машины. Южнойеменские Су приняли участие в боях гражданской войны, вспыхнувшей в этой стране в январе 1986 г. После образования единого Йемена здесь в 1995 г. вновь произошла очередная война, на сей раз между Севером и Югом. Южане вновь использовали свои Су-20. Перуанские Су-20 участвовали в ряде конфликтов и вооружённых инцидентов на границе с соседним Эквадором, в ходе которых было потеряно около 3 машин. Также самолёты привлекались к действиям против наркомафии. В 1994-95 гг. российские Су-17 применялись в чеченской войне. Отмечалось также участие армянских Су-17 в боях карабахского конфликта, при этом противником был сбит 1 самолёт.Фотографии и схемы

Источники

- В.Ильин. Истребитель-бомбардировщик Су-17. "Вестник авиации и космонавтики", 1999г, № 3

- Энциклопедия вооружений Кирилла и Мефодия.

- «Акелла». Энциклопедия вооружений: Самолёты, Корабли, Танки.

Основной нашей такой машиной в 60-е годы был Су-7Б – первенец воссозданного в 1953 г. под руководством Павла Осиповича Сухого опытного конструкторского бюро №51 Министерства авиапромышленности СССР. Он был принят на вооружение и запущен в серийное производство как для наших ВВС, так и для экспорта союзникам.

При всех своих достоинствах этот самолет имел ряд крупных недостатков. Главным из них была малая дальность полета. Ее увеличивали тогда в основном за счет подвесных баков, но с ними приходилось ограничивать боевую нагрузку. Вторая проблема – большая потребная длина аэродрома. С ракетными ускорителями разбег модифицированного самолета сокращался, но на подготовку к полету с ними времени требовалось больше и процедура взлета усложнялась. Новый тормозной парашют с контейнером в основании киля, появившийся на модификации Су-7БКЛ, был эффективнее старого внизу фюзеляжа на первых Су-7Б, но и с ним длина пробега была слишком большой. К тому же высокая посадочная скорость затрудняла освоение машины и широкой массой молодых пилотов, и опытными летчиками, которые переучивались со старых дозвуковых МиГ-17.

Фото: ОКБ им. Сухого – архив С.Г. Мороза

Решить обе эти проблемы разом могло только крыло изменяемой геометрии. При развернутых консолях оно давало хорошие взлетно-посадочные качества и наибольшую продолжительность полета или перегоночную дальность, в положении средней стреловидности получалась хорошая боевая дальность и наивысшая маневренность, а перекладка консолей в положение стреловидности максимальной обеспечивала сверхзвуковой бросок для прорыва ПВО.

К этому решению пришли не сразу. Пробовали и дозаправку в воздухе, и разные способы увеличения внутренних объемов под топливо, и различные методы повышения несущих свойств крыла и взлетно-посадочной механизации (например, закрылки со сдувом погранслоя), и даже подъемные двигатели… Многие из этих решений сами по себе были вполне рациональными, но улучшая какое-то одно качество самолета, они плохо влияли на другие. Что касается дозаправки в полете, это отдельный вопрос – тогда у нас просто не было фронтовых самолетов-заправщиков, а дальние были большим дефицитом.

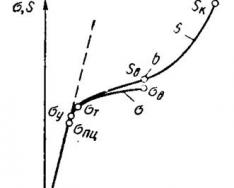

Причиной ухудшения дальности и увеличения потребной длины взлетно-посадочной полосы по мере роста скоростей реактивных самолетов было непрерывное снижение несущих свойств крыла по мере увеличения его стреловидности и удельной нагрузки – доли полетного веса самолета на единицу площади консолей.

Еще до войны последнее противоречие, «скорость – взлетно-посадочные качества», пытались разрешить созданием крыла изменяемой геометрии. Ряд таких летательных аппаратов был построен за рубежом и у нас. Одним из них был самолет ИС («Истребитель складной»), или «моно-биплан Шевченко», названный так по имени автора.

/%D0%98%D0%A1-2%20%D0%AD-1.jpg)

Но схема Шевченко оказалась слишком сложной, да и нужды особо острой пока в этом не было, потому самолет ИС так и остался интересным экспериментом.

Потребность в этом появилась у немецких конструкторов, которые уже в 1938 г. предположили, что для достижения около- и сверхзвуковых скоростей потребуется именно стреловидное крыло. Оно имеет пониженное сопротивление при больших числах М (в нашем случае число Маха показывает отношение истинной скорости летательного аппарата и скорости звука на данной высоте). Но продувки на малых скоростях и полеты экспериментальных планеров показали, что такой самолет будет иметь плохие взлетно-посадочные качества.

Итак, надо иметь крыло большой стреловидности для скорости и малой для того, чтобы взлетать и садиться. Но как это сделать?

В 1942 г. известный немецкий аэродинамик профессор Александр Липпиш запатентовал способ изменения стреловидности крыла путем синхронного поворота обеих консолей назад или вперед. Патент пригодился, когда в 1944 г. немецкая фирма «Мессершмитт» стала проектировать реактивный перехватчик Р.1011 со стреловидным крылом, его главный конструктор Вольдемар Фогт пришел к выводу о необходимости устанавливать крыло в положение малой стреловидности для взлета и посадки – иначе в Германии не найдется достаточного количества аэродромов для его самолета.

Атакующие «третий рейх» со всех сторон Союзники не дали ему воплотить идею в металл, но мысль не пропала – самолет Р.1011 вместе с чертежами, результатами испытаний и самими Липпишем, Фогтом и другими «спецами» были вывезены в США, где работы продолжила фирма «Белл» при участии NACA. И хотя немедленного успеха добиться не удалось, стало понятно, что немецкий путь изменения стреловидности имеет явные преимущества перед остальными. А кроме сокращения длины разбега и пробега он дает еще выигрыш в дальности и маневренности. Но ценой усложнения, утяжеления и удорожания конструкции. Стоит ли игра свеч?

/X-5%20E-1.jpg)

/X-5%20E-2.jpg)

Цена боевых самолетов с переходом на реактивные двигатели и сверхзвуковые скорости и так буквально взлетела до небес. Однако когда вес истребителей-бомбардировщиков превысил 15 тонн, а скорость вышла за два «маха», другого выхода, как казалось, уже не было. Проектирование крыльев измененяемой геометрии (в то время начали говорить об «изменяемой стреловидности», подчеркивая главный варьируемый параметр) началось во многих странах, а дальше всего эти работы продвинулись в Америке, во Франции и в Советском Союзе. Именно наша страна создала наибольшее количество типов самолетов с таким крылом, и одним из них была серия истребителей-бомбардировщиков Су-17 (включающая экспортные типы Су-20 и Су-22) конструкции ОКБ-51 П.О. Сухого. В 1966 г. после «сдачи» вражеской разведке секретной номерной системы обозначений предприятий оборонной промышленности предателем Пеньковским оно было переименовано в ММЗ «Кулон».

Базой для этой машины стал серийный Су-7Б, в конструкцию которого было внесено единственное «главное изменение»: консоли его крыла очень большой – 63° по линии четвертей хорд – стреловидности примерно от половины размаха получили возможность разворачиваться в положение 30°.

В 1965 г. по идеям, высказанным П.О. Сухим и А.М. Поляковым, конструктор Н.Г. Зырин начал проектирование модификации самолета Су-7Б с крылом изменяемой стреловидности. Работы шли очень быстро и уже в 1966 г. был построен экспериментальный самолет С-22И, который впервые поднял в небо летчик-испытатель В.С. Ильюшин 2 августа того же 1966 года. Создание этого самолета было положительно оценено государством – его разработчики были отмечены Ленинской премией, а в 1968 г. самолет был запущен в серийное производство на Дальневосточном машиностроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре под обозначением Су-17 (С-32).

Головной экземпляр С32-1 (первый серийный Су-17) был сдан на заводские испытания в 1969 г. От базового Су-7БМ он по-прежнему отличался незначительно и имел все тот же слишком «расходный» двигатель АЛ-7Ф1-250, потому прирост дальности получился сравнительно небольшим. Испытатели на нем намерили всего 1930 км против 1875 км на Су-7БМ в полете «на перегон» с четырьмя подвесными баками. Однако уже на следующей модификации Су-17М этот показатель довели уже до вполне приемлемых 2500 км. Соответственно увеличились и боевые радиусы действия с различными вариантами боевой нагрузки.

Что летчики почувствовали сразу с переходом на изменяемую стреловидность, так это улучшение взлетно-посадочных качеств машины. Длина разбега с максимальным весом сократилась с 1450 до 1250 м, а пробега (также с максимально разрешенным весом) – с 1000 до 700 м. Уничтожение аэродромов арабских стран авиацией Израиля во время шестидневной войны 1967 г. выдвинуло на первый план требование возможности полетов с запасных площадок с небольшими бетонными и даже грунтовыми ВПП. Такую возможность новое крыло давало.

Самолетов Су-17 в первоначальном виде было построено 250 штук, а затем пошли различные модификации. Как и любая принципиально новая машина, он еще содержал многие недостатки, не имел всего требуемого вооружения и оборудования, не получил пока ожидаемого прироста летных данных, но стал удачной основой для создания целой гаммы прекрасных истребителей-бомбардировщиков Су-17М, М2, М3, М3, учебных Су-17УМ и их экспортных вариантов Су-20 и Су-22/22М. Наряду с МиГ-27 они составили становой хребет фронтовой ударной авиации СССР, Варшавского пакта и ВВС многих стран «третьего мира». До 1997 г. в Комсомольске было построено 2867 самолетов Су-17 всех модификаций.

Самолет сразу привлек внимание американских и вообще западных экспертов. Хотя марка “Su-17” стала быстро известна во всем мире, они присвоили ему и традиционное кодовое наименование (reporting name) в системе НАТО Fitter, что означает слесарь, монтажник, портной и вообще работяга – мастер на все руки. Что ж, самолет действительно оказался таков. О некоторых его особых специальностях мы вспомним в следующих фоторепортажах на эту тему.

Далее мы не будем подробно останавливаться на богатой и многогранной истории этой машины. Она достаточно подробно описана, прежде всего, в работах Игоря Приходченко и Виктора Марковского, но думается и после них будет небезынтересен небольшой фоторепортаж о службе первой модификации этого самолета в 34-м инструкторском авиационном полку истребителей-бомбардировщиков (АПИБ), который был дислоцирован на аэродроме Насосная в районе города Кировабад в Азербайджанской ССР. Полк входил в состав 34-й Воздушной Армии (Закавказский Военный округ), но обеспечивал переучивание на этот самолет летного состава и других войсковых объединений Военно-воздушных сил Советского Союза. На 1980 г. он имел 47 боевых самолетов Су-17 (С-32) и 10 двухместных учебно-боевых («спарок») Су-7У.

Все приведенные ниже снимки сделал в 1979 году В. Самошкин, служивший в этом полку авиатехником. Автор выражает искреннюю признательность ему за предоставленные фото, а также вспоминает и благодарит за помощь в их подготовке к публикации своего давнего товарища Андрея Обламского, которого, к сожалению, уже нет в живых.

Итак, фоторепортаж о службе самолетов Су-17 в Насосной.

/%D0%A1%D1%83-17%20%D0%AD-1.jpg)

/%D0%A1%D1%83-17%20%D0%AD-2.jpg)

/%D0%A1%D1%83-17%20%D0%AD-2%D0%B0.jpg)

/%D0%A1%D1%83-17%20%D0%AD-3.jpg)

/%D0%A1%D1%83-17%20%D0%AD-4.jpg)

/%D0%A1%D1%83-17%20%D0%AD-5.jpg)

/%D0%A1%D1%83-17%20%D0%AD-6.jpg)

/%D0%A1%D1%83-17%20%D0%AD-6%D0%B0.jpg)

/%D0%A1%D1%83-7%D0%A3%20%D0%AD-17.jpg)

Фото: В. Самошкин – архив С.Г. Мороза

Проекты и первые экземпляры опытных реактивных самолетов с изменяемой геометрией крыла появились еще в годы Второй мировой войны: в нашей стране проект такого самолета разрабатывался В.В.Шевченко, а в Германии фирма «Мессершмитт» даже построила экспериментальный самолет Р.1101, который достался американцам в качестве трофея. На его основе фирма «Белл» создала две экспериментальные машины Х-5, учитывающие требования американских ВВС к самолету-штурмовику. Первый из построенных Х-5 впервые поднялся в воздух 20 июля 1951 г. Через два года, 19 мая 1953 г., в США взлетел еще один опытный экземпляр самолета с крылом изменяемой геометрии - «Ягуар» XF10F-1, предложенный фирмой «Грумман» американскому флоту. Испытания подтвердили существенное улучшение летно-технических характеристик самолета за счет использования крыла изменяемой гео-, метрии, но итоговые результаты летных испытаний оказались отрицательными. И только через одиннадцать лет, 21 декабря 1964 г., совершил первый полет самолет с крылом изменяемой геометрии XF-111A, разработанный фирмой «Дженерал Дайнемикс», принятый в 1967 г. на вооружении ВВС США.

экспериментальный самолет Р.1101

«Ягуар» XF10F-1

Не обошли своим вниманием преимущества подвижного крыла и английские авиаконструкторы: в 1950- 1958 гг. фирма «Виккерс-Армстронг» разрабатывала проект оригинального сверхзвукового бомбардировщика «Суолоу». Результаты этих работ анализировались советскими специалистами. В 1961-м председатель Государственного комитета по авиационной технике П.В.Дементьев сообщал заместителю председателя Совмина Д.Ф.Устинову: «По Вашему поручению докладываю заключение ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е.Жуковского) о работах по сверхзвуковым самолетам с изменяемой в полете геометрией крыла (проект «Суолоу» фирмы «Виккерс»)...

Су-17

Оценка, проведенная в ЦАГИ, показала, что такая компоновка представляет собой большие конструктивные сложности на современных скоростях полета... Кроме технических трудностей создания крыла с изменяемой стреловидностью, оно имеет ряд других недостатков - значительное ухудшение устойчивости и управляемости самолета, которое будет изменяться не только в связи со сдвигом средней аэродинамической хорды крыла из-за его поворота. Расчеты, проведенные в ЦАГИ, показали, что это ухудшение будет в 2 - 3 раза большим, чем на самолете обычной схемы, что приведет, соответственно, к большим потерям в подъемной силе и в качестве...»

В ЦАГИ не только анализировали зарубежные разработки, но вели поиски оптимальной аэродинамической компоновки крыла изменяемой геометрии, которая бы позволила свести к минимуму присущие ему недостатки.

Ученые института обнаружили эффект, позволяющий сохранять положение фокуса крыла практически неизменным при изменении его стреловидности: он наблюдался у крыла с развитым наплывом в корневой части и расположением оси поворота консоли в определенном месте. ЦАГИ активно пропагандировало результаты своих исследований самолетостроительным ОКБ. Предложение профессора П.П.Красильщикова поддержал П.О.Сухой: в мае 1965 г. ОКБ совместно с ЦАГИ приступили к разработке экспериментального самолета С-22И или Су-7ИГ (изменяемая геометрия). У экспериментальной машины поворачивалась не вся консоль, а только ее внешняя часть, расположенная за основными стойками шасси. Такая компоновка крыла обеспечивала улучшение взлетно-посадочных характеристики повышение аэродинамического качества на дозвуковых режимах полета. Выбор Су-7Б в качестве прототипа для экспериментальной машины был оправдан: этот единственный серийный сверхзвуковой фронтовой истребитель со стреловидным крылом выпускался крупными сериями и в случае успеха у машины появлялось второе дыхание: сравнительно недорогая модернизация крыла превращала ее в многорежимный самолет.

Разработка экспериментального самолета С-22И осуществлялась под руководством главного конструктора Николая Григорьевича Зырина. Первые проработки компоновки новой машины выполнил заместитель начальника бригады общих видов А.М.Поляков. После выбора основных параметров нового крыла к детальной проработке его конструкции приступили специалисты бригады крыла В.Крылов, Б.Вахрушев, Б.Рабинович и Р.Емелин.

Модифицированная консоль крыла конструктивно разделялась на две части: на пристыкованную к фюзеляжу неподвижную (НЧК) и подвижную (ПЧК). При этом обе части имели единый аэродинамический профиль, обеспечивающий безотрывное обтекание корневой части, что благоприятно влияло на работу хвостового оперения. Размах модернизированного крыла при максимальной стреловидности увеличивался на 0,7 м, а площадь - на 0,45 м2. В посадочной конфигурации - при минимальном угле стреловидности площадь крыла возрастала на 4,5 м2, или на 13,2%, относительная толщина профиля ПЧК - с 7 до 12%. В сочетании с установленными на ПЧК трехсекционными предкрылками и поворотными закрылками, а также сдвижными закрылками на НЧК это способствовало существенному улучшению взлетно-посадочных характеристик. За улучшение несущих свойств модернизированного крыла пришлось заплатить уменьшением емкости крыльевых топливных баков-кессонов на 440 л, увеличением массы крыла на 400 кг за счет механизма поворота (шарниры, гидромеханический привод, синхронизирующий вал и элементы гидросистемы), усложнением конструкции крыла (введение более развитой механизации и расположение силовых элементов на внешней поверхности пустотелых отсеков НЧК). Столь незначительный прирост массы конструкции достигался совмещением функций конструктивных элементов: внешняя торцевая кромка НЧК окантовывалась силовой аэродинамической перегородкой, которая препятствовала перетеканию потока вдоль размаха крыла и работала как силовая нервюра. В результате модернизации масса пустой экспериментальной машины составила 9480 кг.

Один из шести истребителей-бомбардировщиков Су-7БМ ВВС Польши

С-22И собрали фактически из двух машин, так что утверждение о том, что его доработали из Су-7БМ, справедливо только отчасти. От Су-7БМ для новой машины использовали носовую часть фюзеляжа и шасси, от Су-7БКЛ - хвостовую, а крыло изготовили заново.

Су-7БКЛ

После сборки С-22И перевезли на аэродром в Летно-исследовательский институт (ЛИИ), где его стали готовить к летным испытаниям. Методический совет ЛИИ под председательством известного летчика-испытателя Героя Советского Союза М.Л.Галлая, рассмотрев представленные ОКБ материалы, дал разрешение на первый вылет. 1 августа 1966 г. во время скоростной рулежки с крылом, установленным на минимальный угол стреловидности, шеф-пилот ОКБ В.С.Ильюшин выполнил первый подлет на экспериментальном самолете. На следующий день погода не соответствовала приподнятому настроению собравшихся на аэродроме суховцев: над полосой повисла низкая облачность и накрапывал дождичек. Желание увидеть С-22И в деле перевесило прогноз погоды, и Владимир Сергеевич выполнил первый 20-минутный полет на новой машине. В ходе успешного выполнения испытательной программы на аэродроме во Владимировке на новой машине летали «фирменные» испытатели Е.С.Соловьев, Е.К.Кукушев и военные летчики из НИИ ВВС С.А.Микоян, А.С.Девочкин, Э.И.Князев, В.Г.Иванов, А.А.Манучаров, Н.И.Коровушкин и ГА.Баевский. Несколько полетов на новом самолете выполнил советский космонавт № 2 Г.С.Титов. Ведущий инженер ОКБ Сухого по летным испытаниям С-22И (или Су-7БИ - называли экспериментальный самолет и так) Л.М.Моисейчиков работал в тесном контакте с руководителем испытательной бригады НИИ ВВС С.Бытко. Использование минимальной стреловидности крыла позволило сократить разбег нового самолета по сравнению с СУ-7БМ в два раза и уменьшить посадочную скорость на 100 км/ч.

Су-7ИК

Весной 1967 г. самолет вернули в ЛИИ и стали готовить к воздушному параду в честь 50-летия Советской власти в аэропорту Домодедово. На параде 9 июля 1967 г. новую машину эффектно продемонстрировал в полете Е.К.Кукушев.

Итогом успешного завершения программы испытаний С-22И явился выход 18 ноября 1967 г. правительственного постановления о разработке истребителя-бомбардировщика Су-17 с изменяемой геометрией крыла и запуске его в серийное производство на Дальневосточном машиностроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Через полтора года из ворот его сборочного цеха выкатили первый опытный экземпляр самолета С-32-1.1 июля 1969 г. летчик-испытатель ОКБ Е.К.Кукушев впервые поднял его в воздух с заводского аэродрома. До конца года на заводе изготовили еще четыре С-32.

Опытный экземпляр самолета внешне отличался от экспериментальной машины: на удлиненном на 0,8 м фюзеляже появился гаргрот постоянного сечения от кабины до киля, подвижная часть фонаря открывалась поворотом относительно горизонтального шарнира назад вверх. Самолет комплектовался новыми системами: навигационной, выдававшей пилоту текущую информацию - азимут и дальность до радиомаяка, и посадочной с нуль-индикатором; обе они могли работать совместно с системой автоматического управления САУ-22, заменившей автопилот АП-28И-2.

Кабину С-32 оснастили более совершенным катапультным креслом КС-4-С32 с двумя стабилизирующими парашютами площадью 0,1 и 1 м2, размещенными в заголовнике кресла, и спасательным - площадью 50 м2. Система спасения обеспечивала безопасное покидание самолета от разбега до посадки: от 140 до 1200 км/ч и во всем диапазоне высот.

В связи с ростом взлетной массы пустого самолета до 9800 кг на передней стойке шасси установили колесо большего размера КТ106А-из-за этого на створках ниши появилась выштамповка, как у Су-7БКП. Гребенку антенны самолетного радиоответчика СРО-2М (3-й диапазон) перенесли от ниши передней стойки шасси ближе ко входу воздухозаборника. Демонтировали не оправдавшую себя в эксплуатации систему струйной защиты воздухозаборника двигателей от пыли «Сдув». На память от Су-7БКЛ и Су-7БМ у С-32 остались два характерных длинных гаргрота на верхней поверхности фюзеляжа для прокладки коммуникаций и контейнер тормозного парашюта. На неподвижной части крыла разместили два дополнительных узла подвески вооружения, доведя их число до шести.

Крыло С-32 по сравнению с Су-7БКП стало значительно сложнее не только по конструкции, но и по технологии изготовления. Появились монолитные лонжероны, шарнирный узел, опорный рельс с механизмом поворота крыла, пустотелый отсек НЧК, образованный двумя трехслойными клееными дюралюминиевыми панелями с сотовым заполнителем. Заводские специалисты в сжатые сроки освоили новую для предприятия техно-

логию изготовления сотовых панелей и необходимое для этого современное оборудование.

Для С-32 в ОКБ П.О.Сухого разработали оригинальное устройство, позволяющее эксплуатировать самолет в случае вывода из строя противником основных ВПП. Взлет с грунтовой неуплотненной ВПП или укатанного снега выполнялся на лыжном шасси: на основные стойки вместо колес устанавливались лыжи. В отличие от лыжонков на Су-7БКЛ, которые работали совместно с основными колесами, уменьшая удельное давление на грунт, новые лыжи были более сложными по конструкции: для снижения сопротивления трения при скольжении под сменную титановую подошву лыжи подавалась жидкая смазка; устойчивость движения при разбеге-пробеге обеспечивалась специальными килями на нижней поверхности; удерживание самолета на старте перед взлетом, заруливание на стоянку и аварийное торможение осуществлялись специальными поворотными тормозами ковшового типа с пневмоприводом. При этом перемещение из стационарных укрытий на старт к запасной ВПП выполнялось на буксире за тягачом или на собственном двигателе на быстросъемных рулежно-буксировочных тележках, которые крепились к консолям крыла и вилкам лыжного шасси. Создание лыжного шасси для сверхзвукового истребителя - итог многолетней работы, проводившейся в ОКБ П.О.Сухого с конца пятидесятых годов. Тогда ОКБ совместно с Академией наук СССР на базе бомбардировщика Ил-28 была создана подвижная лаборатория Л-28, на которой исследовались различные формы лыж и материалы их подошв на износостойкость, определялись коэффициенты сопротивления по различным грунтам, оценивалось влияние впрыска жидкости в рабочую зону для снижения трения. В 1959 г. испытания продолжили на С-23 - истребителе Су-7 с лыжным шасси. После многочисленных рулежек летчик-испытатель В.С.Ильюшин выполнил на С-23 несколько взлетов и посадок на лыжном шасси. В дальнейшем доводку шасси продолжили на лаборатории С-23. Одним из результатов этих работ явилось принятие на вооружение в 1965 г. истребителя Су-7БКЛ с колесно-лыжным шасси.

К весне 1970 г. дальневосточные самолетостроители изготовили установочную партию из 12 машин: две первые - С-32-1 и С-32-2 передали на госиспытания, а остальные - в Центр боевой подготовки и переучивания летного состава в Липецк для подготовки их к работе по теме «Кристалл» - показу но-* вой авиационной техники руководителям государства на аэродроме НИИ ВВС в Ахтубинске. Руководителем бригады по госиспытатаниям С-32 в НИИ ВВС назначили Н.К. Ярошенко. Но намеченный на сентябрь 1970-го показ, из-за вспыхнувшей на юге эпидемии холеры, перенесли на другое время.

Эффектная демонстрация возможностей С-32 руководству страны состоялась только в мае 1971-го, а в октябре того же года 523-й Краснознаменный иап Дальневосточного военного округа первым приступил к освоению Су-17 - такое официальное название присвоили серийному С-32.

К этому времени завод в Комсомольске-на-Амуре полностью сменил производство Су-7БКЛ на Су-17, изготовив 95 Су-17, в том числе 30 машин - в 1970 году и 60 - в 1971-м.

Основной задачей истребителя-бомбардировщика является оперативное уничтожение визуально обнаруживаемых целей на поле боя, для решения которой необходим хороший обзор из кабины. В 1971 г. в НИИ ВВС провели испытания Су-17 с беспереплетным козырьком кабины. Проводившие работу летчики-испытатели А.Д.Иванов и Н.И.Михайлов отмечали в заключении, что обзорность улучшилась незначительно, но при полетах на малых высотах появилось ощущение психологического дискомфорта от возможных последствий столкновения с крупными птицами.

Расширение номенклатуры средств ведения боя на Су-17 происходило не только за счет принятия на вооружение новых образцов традиционных боеприпасов. Достижения научно-технической революции в середине 1960-х и изменения во взглядах военных теоретиков на роль авиации по поддержке боевых действий сухопутных войск способствовали появлению принципиально новых видов . Накануне первомайских праздников в 1965 г. вышло постановление правительства о разработке управляемой тактической авиационной ракеты Х-23. А четыре года спустя очередным постановлением СМ СССР предусматривалось вооружить этой ракетой наряду с другими самолетами и Су-17. Весной 1970 г. КБ Калининградского машиностроительного завода (КМЗ) предъявило ракету Х-23 (изделие 68) на государственные летные испытания. Спустя два года в этих испытаниях приняли участие самолеты Су-17. Всего на МиГ-23 и Су-17 по программе довооружения выполнили 20 пусков, результаты которых для ракетчиков из-за выявившихся дефектов конструкции Х-23 оказались не блестящими. Ракета имела радиокомандную систему наведения, требовавшую постоянного участия летчика в этом процессе - вплоть до встречи ракеты с целью.

МиГ-23

После устранения дефектов системы управления ракеты летчик-испытатель НИИ ВВС Э.М.Колков выполнил еще три пуска Х-23 с ювелирной точностью, запомнившиеся участникам испытаний. В первом заходе взрывом боевой части ракеты были раздвинуты два поставленных рядом грузовика, а в двух последующих он уничтожал их прямым попаданием ракет. Ракета Х-23 была принята на вооружение фронтовой авиации осенью 1974 г., и строевые летчики приступили к освоению нового вида оружия на самолетах Су-17, а в дальнейшем на Су-17М и Су-17М2.

Летом 1976 г. проводились учения авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота. Для демонстрации возможностей управляемого ракетного оружия по морским целям выделили четыре самолета Су-17 и восемь ракет. Ракеты подготовили на технической позиции Центра боевого применения и переподготовки авиации ВМФ в г.Острове Псковской области. Там же на комплексном тренажере КТ-23 морские летчики отработали навыки наведения ракет. В ходе учений Су-17 перебазировались: удар наносился с аэродрома Чкаловское в Калининградской области. В двух тренировочных пусках зафиксировали попадания в цель. Для демонстрации главкому ВМФ С.Г.Горшкову подготовили три самолета с ракетами: два основных и третий резервный. Во время демонстрационного пуска у ведущего летчика ракета вошла в воду с недолетом 30 м и взорвалась, подняв большой водяной столб, у ведомого - старшего лейтенанта Цымбала отмечено прямое попадание.

Су-17М

Су-17 совершенствовался в ходе серийного производства. С конца 1972 г. до осени 1973 г. Су-17 довооружили управляемыми ракетами Р-60 класса «воздух - воздух». Самолеты первых трех серий имели по одному аэродинамическому гребню на торце НЧК, и одну основную штангу ПВД и аварийный приемник давления на правой стороне фюзеляжа. Такое расположение штанги, как выяснилось в ходе испытаний, ухудшало штопорные характеристики самолета. Кроме того, Су-17 входил в штопор без характерной для Су-7 легкой тряски при увеличении перегрузки до 5 единиц. Поэтому в дальнейшем появились две штанги ПВД, установленные симметрично относительно оси фюзеляжа. Для улучшения продольной устойчивости на больших углах атаки на неподвижной части крыла установили дополнительные аэродинамические гребни: снизу - у задней кромки, а на верхней поверхности - у передней кромки - напротив друг друга.

Су-17М2

На первых сериях самолета Су-17 для стрельбы из пушек и пуска НАРов по наземным и воздушным целям, а также при бомбометании с пикирования использовался прицел АСП-ПФ-Б-7, работавший совместно с радиодальномером СРД-5М, размещенным под радиопрозрачным конусом воздухозаборника и служившим для автоматического определения дальности до воздушной цели вне зависимости от видимости. Впоследствии

АСП-ПФ-Б-7 заменили аналогичным по размерам, но более совершенным прицелом АСП-ПФ-7.

После довооружения самолета ракетами Х-23 дальномер СРД-5М, начиная с 23-го самолета 89-й серии, демонтировали, установив вместо него аппаратуру наведения «Дельта-Н», которую со временем заменили модернизированной полупроводниковой «Дельтой-НМ». Две ракеты Х-23 подвешивались на пусковых устройствах АПУ-68У на внешних пилонах НЧК, эти же АПУ в дальнейшем использовались для реактивных снарядов С-24. Кнопку управления ракетой Х-23 - кнюппель разместили на ручке управления самолетом вместо кнопки включения автопилота.

Постоянные доработки Су-17 привели к увеличению массы конструкции серийных самолетов с 9950 кг до 10 090 кг, что отрицательно сказалось на летно-технических характеристиках машины. Поэтому в 1970 г. было принято совместное решение МАП и ВВС о модификации самолета С-32 (Су-17), оснащении его более мощным современным и экономичным одноконтурным ТРД, разработанным в ОКБ А.М.Люльки дляСу-24. В заводской документации модернизированный самолет получил обозначение С-32М.

До 1973 г. в Комсомольске-на-Амуре выпустили 225 самолетов Су-17. Последние два года он изготавливался параллельно с Су-17М - такое наименование С-32М получил после принятия на вооружение.

В 1972 г. Арабская Республика Египет закупила в СССР 16 самолетов Су-17, которые применялись в арабо-израильской войне в октябре 1973 г. Переучивание египетских пилотов проводилось советскими инструкторами в учебном центре на авиабазе Бельбейс, на которой базировались 202-я и 204-я истребитель-но-бомбардировочные авиабригады ВВС Египта, вооруженные истребителями Су-7БМК и Су-7УМК.

После ввода советских войск в Афганистан на авиабазе в Шинданде в январе 1980 г. приземлились Су-17 из двух эскадрилий 217-го авиаполка истребителей-бомбардировщиков из Кзыл-Арвата. Уже весной они приняли участие в боевых действиях, в ходе которых проявился ряд недостатков, характерных для Су-17: малая тяговооруженность при взлете в жаркую погоду с высокогорного аэродрома, ограниченный запас топлива и узкий набор средств поражения. Поэтому командованием эти машины вскоре были заменены на Су-17МЗ, выгодно отличавшимися по характеристикам, уровню оборудования и вооружения. Кроме того, летчики перед отправкой в Афганистан проходили дополнительную подготовку, учитывающую особенности полетов в этой стране. Эксплуатация Су-17 строевыми полками ВВС СССР продолжалась до середины 1980-х.

Истребитель- бомбардировщик

Самолет Су-17УМ3

Истребитель-бомбардировщик Су-7Б, обладая рядом несомненных достоинств, имел и существенные недостатки, основным из которых являлась высокая посадочная скорость, затруднявшая эксплуатацию машины с полевых аэродромов. В то же время развитие авиационных и ракетных средств поражения (в частности, появление в конце 1950-х годов тактического ядерного оружия) делало, по мнению военных, выживание в полномасштабной войне боевых самолетов с низкими ВПХ весьма проблематичным. Поиски возможностей улучшения взлетно-посадочных характеристик машин фронтовой авиации в начале 1960-х годов велись по ряду направлений, наиболее перспективным из которых было признано применение крыла изменяемой стреловидности.

В начале 1960-х годов в ЦАГИ по предложению ГГ П. Красилыцикова, поддержанному ОКБ П.О. Сухого, был разработан проект оснащения самолета Су-7Б крылом, консольная часть которого (приблизительно с половины размаха) была способна менять угол стреловидности. При таком компоновочном решении практически неизменным сохранялся фюзеляж и центроплан исходной машины, а модернизация затрагивала лишь крыло. Размеры неподвижного центроплана определялись расположением основных стоек шасси самолета Су-7Б.

Предложенная П.О. Сухим и начальником бригады общих видов A.M. Поляковым компоновка позволяла решить и проблему устойчивости самолета на переходных режимах. Сохранение значительного по площади центроплана и выбранное расположение оси поворота консолей не приводили к значительному смещению центровки при перекладке крыла, оставляя продольную устойчивость в допустимых пределах во всем диапазоне скоростей и углов стреловидности. Минимальный угол стреловидности крыла, обеспечивающий хорошие ВПХ, был принят равным 30°, а максимальный оставлен таким же, как и у Су-7Б - 63°.

Работы по созданию нового самолета, первоначально получившего обозначение МС-19, были начаты в 1965 году. Главным конструктором машины стал Н. Зырин (после его ухода на пенсию всеми вопросами по дальнейшему развитию машины ведал С. Селезнев, ранее принимавший непосредственное участие в летных испытаниях Су-7 и Су-17).

Прототип самолета было решено строить на базе серийного истребителя-бомбардировщика Су-7БМ (в 1964-1965 гг. этот самолет уже использовался в качестве опытного). Помимо разработки поворотных консолей и шарнира поворота крыла, потребовалось изменить и усилить конструкцию неподвижного центроплана. Серьезной проблемой явилось создание системы управления изменением стреловидности, состоящей из привода поворота консолей и устройства их синхронизации (первоначально предполагалась установка относительно простых гидроцилиндров, обеспечивающих два фиксированных положения крыла, соответствующих максимальной и минимальной стреловидности, однако в дальнейшем было решено обеспечить плавное изменение стреловидности при помощи двух гидромоторов, работающих (для большей надежности) от двух независимых гидросистем.

Усиление центроплана, установка поворотного шарнира и консолей привели к увеличению массы крыла приблизительно на 400 кг.

В ходе проектирования нового крыла, в соответствии с рекомендациями ЦАГИ, было решено применить, кроме использования закрылков на центроплане и консолях, механизацию передней кромки крыла.

В 1965 г. в ОКБ провели рабочее проектирование самолета и передали чертежи в производство, в 1966 г. Су-7БМ подвергли доработке, установив новое крыло и внеся необходимые изменения в конструкцию фюзеляжа. Разработка новой машины, получившей обозначение С22И, заняла около одного года. 2 августа самолет, пилотируемый B.C. Ильюшиным, совершил свой первый полет, в ходе которого было выполнено несколько перекладок крыла. В дальнейшем на самолете летали, также, летчики-испытатели Е. Кукушев, С. Микоян, Н. Коровушкин и другие. Ведушим инженером по испытаниям являлся Л. Моисейчиков. Испытания, в целом, проходили достаточно успешно, что позволило 9 июля "1967 г. показать С22И на воздушном празднике в Тушино (машину пилотировал Е. Кукушев).

Заводские испытания С22И завершились в конце 1967 г. Самолет продемонстрировал улучшенные взлетно-посадочные характеристики, а также несколько большую дальность и продолжительность полета (несмотря на уменьшение на 330 кг запаса топлива и увеличение до 9480 кг массы конструкции) по сравнению с исходным Су-7БМ. В целом, по мнению летчиков-испытателей, существенно упростилось управление самолетом на всех режимах полета (особенно на взлетно-посадочных). Однако в ходе испытаний была выявлена довольно неприятная особенность С22И - отсутствие предупредительной тряски на больших углах атаки.

В начале 1967 г. было принято решение о подготовке к серийному производству истребителя- бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла, а в ноябре по итогам заводских испытаний вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в соответствии с которым начало серийного производства нового самолета должно было начаться в 1969 г.

Самолеты опытной серии из 12 истребителей-бомбардировщиков С32 несколько отличались от С22И - была изменена топливная система, на фюзеляже появился гаргрот, как на двухместном Су-7УБ (в нем размещались блоки аппаратуры и коммуникации), применено более совершенное БРЭО, на неподвижной части крыла установили два дополнительных узла внешней подвески, доведя их общее количество до шести. На самолете применили усовершенствованные основные стойки шасси, допускающие возможность замены колес на лыжи при эксплуатации с мягких грунтов. Гидросистема, в целом, заимствованная у самолета Су-7Б, включающая силовую систему с рабочим давлением 210 кг/см2 , а также две бустерные системы с давлением 215 кг/ см2 , была несколько модернизирована: в состав силовой и первой бустерной систем ввели по одному гидромотору привода поворота крыла.

Топливная система также была аналогична примененной на Су-7Б, однако ее емкость сократилось до 2790 кг за счет уменьшения объема крыльевых баков. Это потребовало увеличения числа подвесных топливных баков до четырех (по 600 или 1150 л).

На Су-17 установили модернизированное катапультное кресло КС-4С-32, обеспечивающее возможность покидания самолета на всех высотах, в том числе при пробеге и разбеге на скоростях более 140 км/ч.

Значительному изменению подвергся состав бортового оборудования. Истребитель-бомбардировщик получил новую связную радиостанцию Р-832М, радиовысотомер малых высот РВ-5, станцию предупреждения об облучении «Сирена-3», радиотехническую систему ближней навигации и посадки РСБН-5С, антенно-фидерную систему «Пион», систему автоматического управления САу-22-1, встроенное оборудование радиокомандной линии наведения управляемой ракеты Х-23 (система получила название «Дельта»), а также подвесное оборудование контейнера РЭП, который мог размещаться на левом внутреннем подкрыльевом узле.

От Су-7Б на новом самолете сохранился маркерный радиоприемник МРП-56П, радиокомпас АРК-10, самолетный ответчик СОД-57М, ответчик системы госопознавания СРО-2М, оптический прицел АСП-ПФ-7, радиодальномер СПД-5М, прицел-вычисли- тель бомбометания с кабрирования ПБК-2. В закабинном отсеке мог монтироваться аэрофотоаппарат АФА-39.

Максимальная масса боевой нагрузки составила 2500 кг (в дальнейшем ее увеличили до 3000 кг). В состав вооружения входили свободно- падающие бомбы массой 100, 250 или 500 кг, размещавшиеся на балочных держателях, до 28 НАР С- Зк на четырех ПУ, до 160 С-5 в четырех блоках УБ-32А-73 или до шести С-24 на шести ПУ. В дальнейшем в состав вооружения включили и мощные неуправляемые ракеты С-25 калибром 325 мм в двух трубчатых Пу. Управляемое оружие включало две УР Х-23 с пропорциональной командной системой управления, принятые на вооружение в 1973 году (первоначально предполагалось, что истребитель- бомбардировщик будет брать на борт УР X-66 класса воздух-земля, однако ракета была выпущена в небольшом количестве и в строевые части, практически, не поступала). Пушечное вооружение, кроме двух 30-мм встроенных пушек НР-30 (боекомплект - по 80 снарядов на орудие) в корневых частях крыла, могло быть дополнено двумя подвесными установками СППу-22 с 23-мм двухствольными пушками ГШ-23 (боекомплект - по 260 снарядов), наводимых в вертикальной плоскости. Применение этих установок обеспечивало поражение наземных целей в горизонтальном полете.

Тактические возможности самолета, а также диапазон режимов эксплуатации истребителя-бомбардировщика значительно расширились. Однако возрастание массы машины (в начале серийного производства пустой самолет весил 9950 кг, в дальнейшем его масса возросла до 10090 кг), вызванное применением нового оборудования и вооружения, «съело» полученное на опытном самолете С22И улучшение летных характеристик. Все же создание Су-17 стало значительным шагом вперед, достигнутым благодаря простым и относительно недорогим техническим решениям, обеспечившим быстрое и «безболезненное» освоение выпуска нового истребителя-бомбардировщика на серийном заводе, ранее строившим Су-7Б.

Пуск ракет с борта Су-17

Производство Су-17 началось в Комсомольске-на-Амуре в 1969 году, в 1971 году он полностью сменил в сборочном цехе завода самолет Су-7Б. В 1970 году две машины первой серии поступили в НИИ ВВС для проведения испытаний, а еще 10 были направлены в Липецкий центр боевого применения и переучивания ВВС, летчики которого довольно быстро освоили пилотирование и боевое применения Су-17 со сложных видов маневра. Освоение новой машины в Липецке возглавил заместитель начальника Центра И.Б. Качоровский.

После постройки небольшой серии Су-17 завод в Комсомольске-на-Амуре перешел на выпуск более совершенной машины - Су-17М (С-32М), оснащенной мощным и экономичным двигателем АЛ-21ФЗ. Разработка этой модификации началась в 1970 году на основе совместного решения Министерства авиационной промышленности и ВВС, рекомендовавшего ОКБ установить на самолет перспективный двигатель АЛ-21Ф, разработанный для самолета Су-24 под руководством А. Люльки, а также увеличить запас топлива и установить усовершенствованное БРЭО.

В 1971 году завершилось рабочее проектирование самолета, получившего обозначение Су-17М (заводской шифр С32М). Меньшие габариты нового двигателя потребовали внесения значительных изменений в конструкцию хвостовой части фюзеляжа. Высвободившиеся дополнительные объемы заняли дополнительные топливные баки. Вся топливная система была радикально изменена: большинство мягких внутрифюзеляж- ных баков было заменено на встроенные, емкость топливной системы возросла до 3630 кг. Перекомпоновка фюзеляжа позволила отказаться и от боковых гаргротов, доставшихся Су-17 в наследство от Су-7Б. Большая тяга АЛ-21Ф-3 (7800 кгс на режиме «Максимал» и 11 200 кгс - на режиме «полный форсаж» по сравнению с 6800 и 9600 кгс у АЛ-7Ф-1) позволила отказаться от «раздувания» хвостовой части фюзеляжа, обусловленного «правилом площадей».

Увеличение емкости топливной системы, применение нового двигателя и усовершенствование аэродинамики обеспечило повышение дальности полета на 2/3 по сравнению с самолетом Су-17. Разбег сократился на 15%. В то же время масса конструкции новой модификации истребителя-бомбардировщика даже несколько уменьшилась.

Из состава бортового оборудования исключили радиодальномер. Самолет получил новый прицел бомбометания с кабрирования ПБК-2КЛ и систему регистрации параметров полета САРПП-12ГМ.

За счет добавления двух под- фюзеляжных узлов внешней подвески масса вооружения была увеличена до 4000 кг(при сохранении его номенклатуры).

В декабре 1971 года серийный Cv-17M, пилотируемый летчи- ком-испытателем Е. Соловьвым, поднялся в воздух, а в 1973 году был принят на вооружение.

Параллельно с Су-17М создавалась и его модификация, специально предназначенная для поставок на экспорт. Самолет С32МК (К - «коммерческий») получил новое название - Су-20. В соответ- ствии с существовавшей тогда практикой, машина имела «ухудшенный» состав БРЭО. В частности, радиостанцию Р-832М заменили на старую Р-802И. Машина имела и измененный состав вооружения, включающий управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-Зс с тепловой головкой самонаведения (ТГС). Для обеспечения их применения, требующего знания дистанции до цели, в носовой части истребителя-бомбардировщика пришлось установить радиодальномер СРД-5МК «Квант», а аппаратуру линии наведения ракет Х-23 применить в контейнерном варианте. Подвесные пушечные установки СППУ-23 были заменены установками с неподвижным блоком стволов УПК-23 (боекомплект- по 230 снарядов). Первый полет Су-20 состоялся 15 декабря 1972 г. (летчик-испытатель А. Исаков), а серийное производство осуществлялось в 1973- 1976 гг.

Пара самолетов Су-17 выполняет учебное бомбометание

На базе самолета Су-20 был создан другой экспортный вариант, снабженный неподвижным крылом, заимствованным из конструкции истребителя-бомбарди- ровщика Су-7БКЛ. Предполагалось, что уменьшение массы планера в сочетании с ТРДФ АЛ-21Ф-3 позволят сохранить достаточно высокие летные характеристики машины при значительном снижении ее стоимости. Опытный самолет с неподвижным крылом был испытан в воздухе летчиком Кречетовым в 1973 году, однако дальнейшего продолжения эти работы в то время не получили.

В декабре 1973 года на летные испытания вышел истребитель- бомбардировщик Су-17М2 (С42). Появление этой машины было обусловлено значительным прогрессом, достигнутым в области бортового прицельно-пилотажного оборудования и вооружения. В частности, в 1970-1972 гг. для самолетов МиГ-23Б был создан комплект БРЭО, включающий лазерный дальномер «Фон» и навигационный комплекс КН-23, обеспечивающий автоматический выход в район цели по запрограммированному маршруту. В 1972 году дальномер «Фон» был испытан и на Су-17 (прибор размещался в конусе воздухозаборника вместо радиодальномера).

Самолет получил оптический прицел АСП-17, а также комбинированный прицел бомбометания и стрельбы ПБК-3-17С. Это потребовало удлинения на 200 мм носовой части фюзеляжа, уменьшения диаметра канала воздухозаборника (что, в свою очередь, вызвало расширение кабины летчика). Удлинение фюзеляжа обусловило установку небольшого форкиля, необходимого для сохранения путевой устойчивости. Несколько позже на истребителе-бомбардировщике установили доплеровский измеритель скорости и сноса ДИСС-7, расположенный в обтекателе под воздухозаборником (этот вариант получил обозначение Су-17М2-Д). Аппаратуру системы наведения ракеты Х-23, также, как и на Су-20, разместили в контейнере, который мог подвешиваться на правом внутреннем подкрыльевом узле (конус воздухозаборника был занят лазерным дальномером). Другие изменения касались топливной системы (ее емкость увеличилась на 200 л, достигнув 2630 л), а также комплекса боевой живучести (система нейтрального газа в фюзеляжных топливных баках). Все это привело к утяжелению самолета на 400 кг, масса пустого Су-17М2 составила 10 445 кг.